L’émergence de la Réduction des Risques : le cadre d’une dynamique communautaire

La santé communautaire comme notion centrale de la RdR

Une interaction constante entre santé communautaire et santé publique

Le principe de santé publique auquel nous avons accès en France, est défini par Winslow comme la mise « en œuvre [de] tout type de mesures propres à assurer à chaque membre de la collectivité un niveau de vie compatible avec le maintien de sa santé » (dans Jourdan et al., 2012). Cependant, on peut y opposer la notion de santé communautaire, autre approche dont la définition varie en fonction des pays et des origines de celles-ci. Après une comparaison internationale, Conill et O’Neill (1984) en tirent plusieurs critères généraux, la définissant comme une « approche […] ayant pour objectif l’amélioration de l’état de santé […], doublées d’autres mesures à caractères social, économique et politique, dispensés par une équipe multidisciplinaire et faisant largement appel à la participation populaire » (Conill, O’Neill, 1984). Nous préférons cependant la définition de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) dans sa volonté de mettre en avant le lien entre individu et communauté : « processus par lequel les membres d’une collectivité, géographique ou sociale, conscients de leur appartenance au même groupe, réfléchissent en commun sur les problèmes de leur santé, expriment leurs besoins prioritaires et participent activement à la mise en place, au déroulement et à l’évaluation des activités les plus aptes à répondre à ces priorités » (Motamed, 2015).

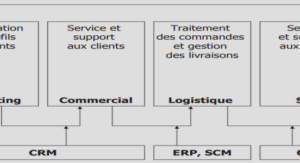

Mais comment se positionnent ces deux concepts ? Jourdan (et al., 2012) reprend et conceptualise la santé communautaire comme « un domaine en interaction avec celui de la santé publique », dans le large champ du socio-sanitaire, comme nous pouvons le voir illustré dans le schéma ci-dessous. L’interaction constante entre ces deux concepts ajoute ainsi à la définition sa logique politique, centrale dans notre analyse, et mettant en avant le fait que « savoirs et pouvoirs sont inégalement répartis et objets de luttes constantes entre des acteurs qui interagissent afin d’établir leur contrôle sur un champ particulier de cette société » (Jourdan et al., 2012). En effet, nous considérons que les enjeux entre travail communautaire et institutionnel dans le domaine de la RdR sont des enjeux de pouvoirs et savoirs. Cela est d’ailleurs illustré par l’« attention particulière [portée] à l’émancipation des personnes vulnérables », en l’occurrence dans notre cas les usagers de drogues.

L’empowerment des usagers : au centre de l’approche communautaire

C’est justement cette notion d’émancipation qui est inhérente à l’approche de Réduction des Risques. Nous retrouvons cette idée dans la notion anglo-saxonne d’empowerment, définie par Ninacs (2003) comme la « capacité d’action ainsi que le processus pour l’atteindre. […] Une approche axée sur l’empowerment cherche à soutenir les individus et les collectivités dans leurs démarches pour se procurer le pouvoir dont elles ont besoin ». Face à une approche purement médicale où le patient est considéré comme passif, la RdR insiste dans son approche sur l’autonomie des personnes concernées ; « les usagers se montrent capables de mobiliser leurs ressources pourvu qu’on les pense fondés à les mobiliser. Il s’agit donc de faire le pari sur la capacité de la personne à évoluer, à changer, à agir. Le sujet devient acteur de son propre rétablissement, qu’il s’agisse de soins psychiatriques, de prise en charge des addictions, ou de l’insertion dans le tissu social » (Couteron, 2011). Selon Ninacs (2003), l’empowerment individuel représente le processus du « passage d’un état sans pouvoir à un état où l’individu est capable d’agir en fonction de ses propres choix ». Le Bossé (2003), lui, met en avant la dynamique politique de l’empowerment, qui apparaît alors comme un processus de solution face à la crise d’un système de protection sociale (Etat Providence). Les individus se retrouvent infantilisés et stigmatisés, et afin de sortir de cette position, cinq critères doivent être respectés : une approche intégrée du changement social, une analyse à l’échelle de l’acteur, une prise en compte des contextes d’application, une définition du changement visé et ses modalités avec les personnes concernées, et enfin, une démarche conscientisante.

Si l’individu est capable d’augmenter son pouvoir de façon autonome, il peut également le faire dans le cadre d’une communauté, dans le développement d’un « pouvoir collectif » (Ninacs, 2003). Dans la littérature autour de la notion de communautaire, que l’on trouve principalement au Québec, nous pouvons alors parler d’action communautaire pour désigner le processus où prend place « l’action d’une communauté pour transformer ses conditions de vie » (Duperré, 2004). Ce processus doit être « vécu simultanément par la collectivité et par les individus qui en sont membres », avec donc au moins quelques individus de la communauté qui ont déjà vécu ce processus individuellement. Les combats militants évoqués plus hauts rentrent dans ce cadre d’une « prise en charge du milieu pour l’ensemble du milieu » (Ninacs, 2003).

Par ailleurs, l’organisation peut également être le « lieu d’empowerment pour ses membres ou pour les autres personnes qui y participent, et développe ainsi une fonction d’empowerment communautaire » (Ninacs, 2003) ; dans notre cadre, cela correspond aux résultats de nombreux combats communautaires, qui ont donné lieu à la création d’organisations. Nous prenons l’organisation au sens large d’une entité structurée ; elle peut être association, entreprise, coopérative… Par exemple, l’association AIDES, organisation créée à l’époque pour renforcer le pouvoir des communautés affaiblies par le virus du Sida. Nous optons pour la grille de lecture mise en avant par Ninacs, car elle propose un cadre conceptuel mettant en avant l’interaction entre différentes échelles dans l’empowerment : individuel, communautaire, et organisationnel.

L’approche sociologique : une distinction entre communauté et société

Avant toutes choses, qu’est-ce qu’une communauté ? C’est une notion très étudiée dans le domaine sociologique. Dans son ouvrage Gemeinschaft et Gesellschaft (1987), le sociologue Ferdinand Tönnies conçoit la communauté comme un « organisme vivant, nourri par les échanges entre des êtres qui sont en communication réelle et immédiate » ; « la nature de la sociabilité confère la désignation de communauté ou de société » (Assogba, 2007). Dans la communauté, l’affect est au centre, tandis que dans la société, c’est l’utilité qui prône. Dans la suite de cette logique, Weber (1971) parle de « communalisation », où les sociétés traditionnelles seraient basées sur des valeurs, tandis que les sociétés modernes seraient « dominées par le compris ou la coordination d’intérêts » (Assogba, 2007). Ces approches sociologiques basent leur approche sur la distinction entre société traditionnelle (où la communauté serait le mode de formation dominant via un mode de solidarité mécanique), et société moderne (avec une forme sociétale mettant en avant un lien de solidarité organique, c’est-à-dire de complémentarité). La communauté est ainsi représentée dans une logique temporelle, comme la forme que prend un groupe avant le processus de transformation institutionnelle. Cependant, l’approche de la communauté qui nous importe est celle qui définit le travail communautaire de notre société actuelle. Pour Ninacs (2003), c’est un «ensemble de personnes vivant à l’intérieur d’un espace géographique précis qui ont une interaction sociale ainsi que des liens psychologiques entre elles et avec le lieu qu’elles habitent. Il en existe différentes sortes (géographique, identitaire, d’intérêts…) ». On distingue une communauté, qui d’une part « possède une existence qui lui est propre », alors que dans un groupe, son existence « varie en fonction des personnes qui le constituent » (Ninacs, 2003). Cependant, il faut garder en tête qu’une communauté reste une notion « polysémique et conflictuelle » (Girard, 2014).

Ces différentes approches mettent toutefois en avant une forte distinction entre société et communauté, point central à notre étude. En effet, la communauté se définit souvent vis-à-vis d’un système plus grand. Dans les pays où la Réduction des Risques s’est intégrée rapidement dans les politiques sanitaires (pays anglo-saxons), la notion communautaire est beaucoup moins présente, puisque ce travail s’est très rapidement fait en collaboration entre les deux entités (Maestracci, 2010), l’opposition n’ayant pas pris de place centrale. En France, le développement de la RdR s’est accompagné d’un militantisme très fort, face à une forte inaction de l’Etat que nous décrirons plus loin.

Une dynamique communautaire, mais aussi contestataire

Années 60 : les drogues dans l’époque de la libération des mœurs

Dès les années 1960, ce que nous pouvons nommer grossièrement la communauté des hippies vit une libération où la drogue a une place centrale : hallucinogènes, euphorisants, stimulants, opiacés, cannabis, haschisch (Labin, 1970)… Du point de vue de cette jeunesse, les drogues apportent une « révolution des sens », mais aussi une « révolution sexuelle ». Dans les années 70, c’est le Docteur Olivenstein qui « lutte contre la stigmatisation » (Blaise, Rossé, 2011) et se place en défenseur des usagers, encore appelés toxicomanes. Selon lui, l’expérience de la prise de produits varie en fonction de trois critères : l’état psychique de la personne, l’environnement dans lequel elle prend la drogue, et le produit en lui-même (dosage, qualité). Dans sa clinique à Marmottan, il ne s’agit donc pas de condamner moralement ces personnes, mais plutôt d’effectuer un suivi au cas par cas. Plus tard, au moment de l’épidémie du Sida, il affirmera d’ailleurs que « nous avons tout faux. […] Il faut en finir avec le mythe de l’éradication de la drogue. C’est un des plus grands mensonges. […] Il faut apprendre à vivre avec la drogue » (Blaise, Rossé, 2011). Un combat moral prend place mettant en opposition les valeurs d’un Etat antidrogues, et les valeurs communautaires tournant le débat davantage sur un accès aux soins pour tous nécessaire.

Années 80 : une épidémie du Sida alarmante

Dans les années 80, le Sida touche majoritairement deux communautés qui se superposent dans une certaine mesure : la communauté des injecteurs (l’échange de seringues contaminées étant l’un des principaux modes de transmission du Sida), et la communauté homosexuelle. En effet, ce « groupe à risque » représente 60% des cas enregistrés (Pollak, Schiltz, 1987). A l’époque, l’homophobie et la toxicophobie (définie dans ce contexte comme la peur du toxicomane) sont deux éléments qui marginalisent les personnes touchées par l’épidémie, pourtant en grande détresse. Gabriel Girard (2014) nous dit qu’à cette époque, « les pouvoirs publics restent silencieux et en retrait, par crainte de se positionner sur un sujet mêlant la maladie, la mort et l’homosexualité ». Les combats militants de l’époque positionnent « le VIH/Sida […] comme le révélateur social des inégalités structurelles vécues par les homosexuels comme groupe minorisé. Dans ce cadre, la mobilisation communautaire est un levier de transformation sociale » au niveau de l’homosexualité, des perceptions sociales autour des drogues, et d’un système de soins trop peu efficace (Girard, 2014).

Introduction Générale |