La mise en suspens puis le réinvestissement contemporain des recherches sur la contrainte en psychiatrie

En France et en Belgique, les recherches en sciences sociales sur la psychiatrie connaissent un renouveau depuis une trentaine d’années et n’ont pu ré -aborder la psychiatrie qu’en tenant à distance ces descriptions devenues topoi. Elles ont abordé la psychiatrie par d’autres entrées, comme des services d’hospitalisation n’accueillant pas de placements contraints (Ogien 1989), les prises en charge et dispositifs extra-hospitaliers (Velpry 2008; Marques 2010), en reprenant des problématiques communes à la sociologie médicale : étudiant la formation professionnelle des internes (Penchaud 2007), et en ouvrant sur les autres acteurs du soin : les proches (Bungener 1995; Moreau 2007) et bien sûr les destinataires du soin (Verhaegen 1985; Grard 2011). Elles ont éclairé les transformations contemporaines de la psychiatrie et son ouverture sur le champ plus large de la « santé mentale » (Ehrenberg et Lovell (eds.) 2001; Dodier et Rabeharisoa 2006), mettant en évidence l’extension de ce qui lui est aujourd’hui adressé, comme les « troubles du comportements alimentaire » (Darmon 2007) ou les troubles post-traumatiques » (Fassin et Rechtman 2007). Ces recherches ont permis de faire émerger de nouvelles perspectives, et notamment l’expérience des personnes prises en charge par la psychiatrie publique elles-mêmes (Grard 2011; Velpry 2003), ainsi que les nouvelles modalités d’intervention et les nouvelles missions dévolues à la psychiatrie comme la création des équipes mobiles psychiatrie précarité (E MPP) auprès des personnes sans abri (Marques 2010), ainsi que le réinvestissement du champ médico -social (Henckes 2012), renforcé depuis la promotion de la notion de « handicap psychique », étayée par la mention des facteurs psychiques » du handicap dans la loi du 11 février 2005 (Delbecq et Weber (eds.) 2009), qui a entre autres financé les groupes d’entraide entre pairs (Troisoeufs 2012; Grard 2011). La question de la contrainte n’a pas disparu, elle reste au cœur des enjeux problématiques de la psychiatrie, mais, lorsqu’elle est abordée, elle l’a été un temps souvent « de biais », à travers une autre entrée, par exemple, l’intervention des équipes mobiles psychiatrie précarité auprès des personnes sans abri (Marques 2010), ou des équipes de secteur dans leur travail de définition de la « bonne autonomie » au sein des Centres Médico-Psychologiques et dans les appartements thérapeutiques (Velpry 2008), ou encore l’accueil des « troubles » adolescents (Coutant 2012).

La contrainte en psychiatrie fait aujourd’hui l’objet d’un intérêt renouvelé à travers différentes recherches et programmes de recherche en cours, abordant la contrainte de façon plus large : le collectif « Traitements et contraintes » qui rassemble de jeunes chercheurs travaillant sur la contrainte et le soin et organise régulièrement journées d’études et colloques, l’ANR Terrferme » sur les dispositifs contemporains de l’enfermement (Darley, Lancelevée et Michalon 2013), ou plus spécifique autour de la Chaire « Handicap psychique et décision pour autrui » (É cole Normale Supérieure-É cole des Hautes É tudes en Santé Publique, financée par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie), intégrant les interventions professionnelles à partir de ce qu’elles font à l’économie des interventio ns familiales autour des situations de handicap (Chaire Handicap psychique et décision pour autrui 2015), et l’ANR Contrast, qui organise l’étude pluri-disciplinaire (sociologie, philosophie, droit) des formes de contrainte dans une variété de disp ositifs psychiatriques, des plus contraignants (UHSA, UMD) aux plus ouverts – intégrant même des dispositifs médico -sociaux type SAMSAH (services d’accompagnement médico-social pour les adultes handicapés).

Aux Etats-Unis, l’analyse de la contrainte a ouvert de nouvelles dimensions à partir de l’étude des programmes communautaires « pro-actifs », les PACT (Program of Assertive Community Treatment), développés après la déshospitalisation de grande ampleur qu’a connu e ce pays, voir (Dennis et Monahan (eds.) 1996), et notamment Lovell (Lovell 1996a), initiés dans le Wisconsin (Estroff 1998), et développé dans le reste du pays, éclairant des formes de contraintes éventuellement plus discrètes, ainsi que les enjeux moraux que ces interventions posent – voir ainsi l’ouvrage récent de Paul Brodwin (Brodwin 2013). À l’opposé, les recherches se sont également portées sur ses formes les plus « dures », le développement d’institutions hyper-coercitives psychiatriques pénitentiaires (Rhodes 2004).

La recherche ici se concentrera sur la pratique psychiatrique de service public dite « de secteur », c’est-à-dire sur la pratique ordinaire des services hospitaliers qui accueillent des hospitalisations sans consentement comme des hospitalisations libres ainsi que les dispositifs de soins ambulatoires qui y sont associés. La nécessité de reprendre l’analyse de la contrainte en psychiatrie s’est trouvé aiguisé e par le fait que ma recherche est née dans le moment où cette question avait été mise en suspens comme objet de recherche en France, à un moment où les transformations contemporaines de la psychiatrie exigeaient le renouvellement de la description des formes de contrainte, et où les approches antérieures proposées ne paraissaient pas permettre de restituer les sens du recours à la contrainte en psychiatrie. Je vais présenter ces principales transformations avant de préciser mon approche.

Transformation des dispositifs psychiatriques, transformation des prises institutionnelles

La description des dispositifs de contrainte psychiatriques doit être renouvelée, et ce pour plusieurs raisons. La première raison est le besoin d’une actualisation factuelle des descriptions pour se faire une représentation plus juste des services d’hospitalisation et des dispositifs psychiatriques : les services d’hospitalisation psychiatriques en France aujourd’hui sont loin du vaste hôpital Saint Elisabeth hébergeant 7000 patients décrit par Goffman (ils n’ont en France d’ailleurs jamais atteint cette population16, les services se sont « civilisés », les unités sont plus petites, et les séjours majoritairement beaucoup plus courts. Cette évolution a été accompagnée de deux autres : la réduction des durées de séjour et le développement de soins extra-hospitaliers, ce qui suscite une interrogation sur ce que devient une « institution » quand elle sort des murs. On reviendra dans la première partie de la thèse sur le mouvement qui d’une organisation du soin psychiatrique strictement au sein des structures asilaires conduira à un soin partiellement émancipé de l’hôpital, entre services hospitaliers et dispositifs ambulatoire. J’indique cependant d’ores et déjà quelques traits cruciaux du paysage actuel de la psychiatrie, qui exigent de reprendre la description de ce qui s’y déroule.

Des « asiles » « civilisés » et médicalisés

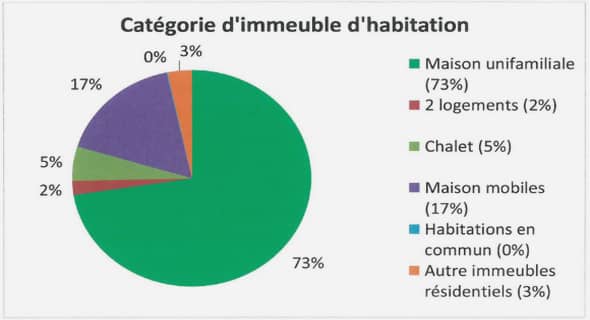

Le dispositif institutionnel psychiatrique s’est en effet aujourd’hui profondément transformé , tant du point de vue architectural, organisationnel que des modalités de prises en charges, à commencer par le dispositif hospitalier : davantage d’unités d’hospitalisation ont été mises en place au sein d’hô pitaux généraux, des unités d’hospitalisation plus petites ont été relocalisées », c’est-à-dire déplacées des centres asilaires construits à l’extérieur des villes pour être reconstruites sous formes d’unités plus petites plus proches des bassins de population desservis (Coldefy 2010), et jusque dans les hôpitaux restés dans les bâtiments historiques de l’asile (voir Partie II) ; le nombre de « lits » (c’est-à-dire le nombre de places d’hospitalisation) a été drastiquement réduit, notamment depuis les années 1990, de « de 84 000 en 1987 à 43 000 [lits d’hospitalisation temps plein en psychiatrie] en 2000, soit une baisse de 49 % en quatorze ans. » (Coldefy 2004, p. 19). Par ailleurs, les exigences d’hygiène, de confort, de « dignité », qui encadrent les dispositifs « hôteliers » des hôpitaux, si elles sont loin d’être nouvelles, ont été renforcées. L’hôpital psychiatrique s’est « civilisé » : unités d’hospitalisation plus petites à la suite de la réduction du nombre de lits 17, suppression des dortoirs au profit de chambres le plus souvent individuelles ou à deux lits, augmentation du nombre de douches, application à l’hôpital psychiatrique des normes d’hygiène de l’hôpital général élaborées de long terme face au risque de contamination infectieuse et renforcées avec l’émergence de la notion d’infection nosocomiale, susceptible de mettre en cause la responsabilité hospitalière. Le « parc immobilier » de la psychiatrie publique hospitalière

En 2000, le nombre moyen de lits par secteur « varie encore fortement selon la catégorie de l’établissement de rattachement : de 72 lits pour les HPP [hôpitaux privés psychiatriques ], à 56 pour les CHS [Centres Hospitaliers Spécialisés ], 47 pour les CHR [Centres Hospitaliers Régionaux] et 40 pour les CH [Centres Hospitaliers (hôpitaux généraux) ] » (Coldefy et Salines 2004, p. 8) Les services observés comptaient plutôt un e vingtaine de lits. [sur le lien entre la diminution du nombre de lits et la politique budgétaire en psychiatrie voir (Rhenter 2004, p. 152) reste très contrasté, avec, à côté de bâtiments entièrement rénovés et d’immeubles modernes, des bâtiments vétustes et des services dégradés dans de s établissements anciens, avec un nombre insuffisant d’équipements sanitaires (Cour des comptes 2011). Se référant au plan Psychiatrie-Santé Mentale 2005-2008, le rapport de la Cour des comptes indique ainsi : En 2005, 80 % des bâtiments avaient bénéficié de rénovations, mais la sécurité demeurait « passable ou mauvaise » dans 20 % des cas, comme l’accessibilité aux personnes handicapées (37 %). Moins d’un quart des chambres avaient WC et douche. Les services techniques étaient insatisfaisants dans 86 % des cas.

La psychiatrie n’avait pas «toujours bénéficié, au cours des dernières années, d’une politique clairement définie et soutenue d’investissements et de modernisation structurelle, notamment par défaut d’une lisibilité suffisante des objectifs de santé publique ». Au total, 10 % des surfaces recensées en 2000 devaient être remises en état, 21 % restructurées, 11 % abandonnées ou détruites, conduisant à une réduction de 9 % des surfaces. » (Ibid., p. 97)

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) estime cependant, dans son rapport annuel de 2008, qu’« en comparaison avec les conditions de détention ou de garde à vue, les hôpitaux psychiatriques apparaissent comme des havres de confort18. Il est vrai que certains accusent la marque de leur vétusté mais, de manière générale, les locaux sont non seulement propres mais entretenus. Il existe des chambres à deux lits, mais beaucoup sont individuelles. Sauf exception, l’équipement accordé à chaque patient est suffisant et convenable.

Cette situation tient aux programmes de rénovation qui ont été engagés et dont ont bénéficié les hôpitaux spécialisés en psychiatrie (plan de santé mentale). Les opérations prévues, qui ne pèchent pas par excès d’imagination et qui ne sont pas achevées, devront sans nul doute être poursuivies. Le parc doit cependant, pour ce qui en a été vu , être estimé dans un état général satisfaisant » (CGLPL 2009, p. 29)

Ces « améliorations », constatées au cours des décennies, n’empêchent pas la persistance et même la réactivation de la critique de situations désignées comme indignes et la récurrence des critiques mobilisant les thèmes de la dignité, de l’hygiène, et de l’abu s de contrainte. Ces transformations vont cependant au-delà de la transformation des hôpitaux .

Il est vrai que la comparaison avec une situation « pire » est un argument assez faible pour déclarer un état satisfaisant, mais la suite ajoute des éléments propres à la situation des hôpitaux psychiatriques.

Encadré : diminution du nombre de lits : source Cour des Comptes

(La différence entre les chiffres cités ci -dessus et ceux de la SAE cités par la Cour des Comptes vient très vraisemblablement du fait que ne sont inclus ci-dessus que les lits sectorisés de psychiatrie publique et non les lits inter-sectoriels, dans des services hospitalo-universitaires, ni ceux des cliniques privées – mais le graphique a le mérite de mettre en évidence une tendance à l’œuvre depuis les années 1980)

Des temps d’hospitalisation réduits, la prise institutionnelle à analyser non seulement par ses dispositifs mais par les trajectoires des personnes . Cette description des lieux d’hospitalisation semble, en effet, devoir être renouvelée du fait même de la place de l’hôpital dans les dispositifs psychiatriques et la prise en charge des personnes : comme on le montrera au chapitre 1, le soin psychiatrique s’est désintriqué de l’enfermement mais aussi plus largement de l’espace de l’hôpital, devenant majoritairement ambulatoire et libre. Les durées de séjour ont globalement diminué 19, pour atteindre 30 jours environ au niveau national (Ibid.)– pour autant que des moyennes nationales soient significatives dans un contexte de très grande hétérogénéité des pratiques – et de très forts contrastes entre les durées de séjours des patients (Coldefy et Salines 2004; Coldefy, Nestrigue et Or 2012). Ce phénomène a été souvent désigné comme « désinstitutionalisation » et analysé comme un « transfert de prise en charge » de fait (Brown 1988). Il faudrait préciser de qui et vers quoi ou qui : vers le secteur médico-social, vers des formes de soin privées, remobilisant par exemple les solidarités familiales (Strobel et Debordeaux (eds.) 2002) ? Certains psychiatres désaliénistes corrigent le terme pour parler de « déshospitalisation » – critiquant la confusion entre « sortie des murs » et « désinstitutionalisation », la première n’impliquant pas nécessairement une « déprise institutionnelle », notamment de la part psychiatrie. 20 : Il faut enfin que ce consensus médical, administratif et politique, ne soit pas un simple discours démagogique, mais qu’il s’inscrive dans les faits, par des mesures concrètes et efficaces : l’accès prioritaire au logement adapté ; l’accompagnement à la vie sociale des personnes isolées ; l’accès à des formes de formation et d’insertion professionnelle adaptée aux handicaps psychiques résultant des troubles mentaux. Car une équipe de secteur ne peut être seule à soutenir l’intégration sociale des personnes touchées par la stigmatisation psy. L’asile, ce ne sont pas seulement les murs, c’est toute situation conduisant les patients à ne plus avoir d’au tres interlocuteurs sociaux que des psys. C’est cela, une existence asilaire ! Et cela peut très bien se faire à domicile. La régression asilaire commence quand la vie et le soin sont confondus, que le soin envahit la vie et que la survie envahit le soin. » (Baillon 2004, p. 126)

Et ne s’agit-il pas dans certains cas plutôt de déprise en charge, conduisant « à la rue » ou à un tout autre type de prise en charge institutionnelle comme la prison (Laberge et al. 1995) ? La « désinstitutionalisation » comme sortie des établissements qui constituaient des lieux de vie peut ainsi prendre des formes diverses : transfert à des établissements dans d’autres champs d’intervention (vers le médico-social notamment), transfert vers des formes d’intervention à domicile mais toujours par la psychiatrie, transfert vers des solidarités privées, et non pas transfert mais déprise en charge, conduisant au retrait de l’intervention publique, mais éventuellement selon la trajectoire des personnes au surgissement d’une autre forme d’intervention, répressive cette fois. Ce phénomène est également à resituer dans l’évolution des publics de la psychiatrie publique (Henckes 2009b).

On assiste en outre ces dernières années 21 à la construction des séjours « trop longs » comme un problème public, prolongeant le mouvement tendant à restreindre l’hospitalisation à des états dits « aigus ».22 Qualifiées de « trop prolongées » ou simplement de « prolongées », d’hospitalisations « au long cours » ou « inadéquates », ces hospitalisations sont identifiées comme à la fois inadaptées, iatrogènes et coûteuses (Cour des comptes, id.). Les acteurs des politiques publiques qui reprennent cette notion construisent comme étant anormales des durées d’hospitalisations supérieures à 6 mois ou, au plus, 1 an, selon les critères établis lors d’études d’évaluation conduites localement. La redéfinition du sens de l’hospitalisation est bien un objectif des politiques publiques qui parlent d’ « adapter l’hospitalisation complète » (DGS, Plan psychiatrie et santé mentale 2005-2008, p.18).