Une offre des services agricoles amoindrie par les programmes d’ajustements structurels

Le Tchad, à l’instar de beaucoup de pays africains, a été soumis entre les décennies 1980 et 1990 à des mesures drastiques de gestion budgétaire connu sous le désormais « célèbre » « Plan d’Ajustement Structurels (PAS) », préconisés par la Banque Mondial et le FMI. Les institutions d’appui au monde rural ne sont pas encore complètement remises de leur quasi démantèlement par la mise en œuvre de ces mesures. Au nombre des mesures qui ont eu des effets qui sont ressentis encore actuellement par les agriculteurs, se trouvent entre autres, la privatisation de certains services, l’arrêt des subventions et la réduction des effectifs des agents.

La privatisation des services de soins vétérinaires.

Avant le PAS, la couverture sanitaire du bétail relevait exclusivement de la compétence des services de santé animale du Ministère de l’élevage. À partir de 1991, une amorce de privatisation de la profession vétérinaire, pour réduire les dépenses de l’État, a été engagée avec l’installation de prestataires privés recrutés majoritairement parmi les techniciens du service public, poussés en quelque sorte vers la sortie. Les prestataires privés ont obtenu de l’État en 1993, un mandat sanitaire pour la réalisation de la vaccination contre la peste bovine. L’essentiel de leur activité est alors représenté par les campagnes de vaccinations collectives du cheptel bovin. L’arrêt des vaccinations obligatoires a entraîné la suspension de leur mandat sanitaire et par conséquent supprimé leurs principales sources de revenus (MERA, 2008). Le contexte national de cette période n’était pas aussi favorable à ces opérateurs privés qui étaient majoritairement des débutants. Le délabrement du réseau routier rendait très difficile l’accès des zones rurales, alors que les intrants et équipements vétérinaires devaient être entièrement importés. La privatisation des prestations des services de santé animale s’est donc traduite par un renchérissement des coûts payés par les éleveurs et par une très forte dilution de la couverture des prestations de soins de santé animale sur le pays. La santé des troupeaux s’est dégradée d’autant plus rapidement que les éleveurs sont passés sans transition d’une situation où les soins vétérinaires étaient très peu taxés pour ne pas dire gratuits, à des prestations entièrement payantes.

La réduction des effectifs des services de vulgarisation

C’est dans le domaine de l’encadrement du monde rural que les mesures préconisées ont eu un impact négatif qui s’observe encore actuellement. La réduction drastique des budgets alloués au financement du secteur rural a entraîné une diminution de l’effectif des agents, des équipements et des moyens logistiques.

Crée en 1965, l’Office National de Développement Rural (ONDR) est une institution qui relève du Ministère de l’agriculture et dont les missions statutaires recouvrent la vulgarisation technique et l’appui aux organisations professionnelles agricoles. Il fut à l’origine de la diffusion et de l’usage d’engrais minéraux, de produits phytosanitaires et de la traction animale. Initialement créé pour la diffusion des innovations permettant d’améliorer la productivité cotonnière, l’ONDR a été, de sa création jusqu’au milieu des années 1990, un des principaux maillons de la filière cotonnière tchadienne. Il assurait l’octroi des crédits intrants de la production cotonnière et leur recouvrement ainsi que la structuration et le suivi de l’organisation des producteurs (Groupements et Associations Villageoises). L’ONDR était financé conjointement par l’État, sur les ressources publiques, et par la société cotonnière à travers une rétrocession de 12 francs CFA par kilogramme de fibre commercialisé.

De la fin des années 1960 jusqu’au milieu des années 1980, le nombre des agents de cette institution permettait une couverture satisfaisante de la zone soudanienne. En 1983, l’effectif des agents de l’ONDR était de 985 agents « vulgarisateurs », soit un ratio de 1 pour 2100 habitants. En 1986, l’État tchadien a décidé de suspendre la subvention versée par la société cotonnière au titre des mesures de redressement de la filière. Le nombre des agents a alors amorcé une réduction qui ne s’est plus arrêtée. Le nombre de vulgarisateurs est passé de 481 en 1989 à 209 en 2000, soit 1 pour 15 000 habitants (Nuttens, 2001), le nombre n’a vraiment pas évolué depuis, puisqu’il était de 226 agents en 20146.

L’arrêt de la subvention des équipements agricoles.

Jusqu’au milieu des années 1990, les équipements de culture attelée, (essentiellement charrues et charrettes) étaient octroyés à crédit aux producteurs de coton par un système de crédit indexé sur la commercialisation du coton-graine et géré par l’ONDR. Les équipements étaient achetés avec des emprunts de l’État auprès des banques ou des bailleurs de fonds et rétrocédés à l’ONDR. Ils étaient octroyés à crédit aux agriculteurs et remboursés sur des échéances de trois à cinq années, à travers un système de prélèvement automatique (effectué par l’ONDR) sur les revenus des agriculteurs lors du paiement du coton-graine par la société cotonnière (COTONTCHAD).

Au milieu des années 1990, l’État tchadien a décidé de démanteler le mécanisme de crédit matériel agricole, suite à la mise en œuvre d’un projet de vulgarisation financé par la Banque mondiale. Le service de matériel agricole était considéré non seulement comme coûteux et non rentable, mais devait relever (d’après la Banque Mondiale et le FMI) du secteur privé. Comme il fallait s’y attendre, il n’y a pas eu de privés intéressés par ce secteur d’activité, du moins dans l’envergure que lui a donné l’ONDR. Même si actuellement des efforts sont consentis par le gouvernement sur cet aspect, l’accès aux équipements de culture attelée figure parmi les grandes contraintes des agriculteurs, et l’option prise par le gouvernement de promouvoir la motorisation à grande échelle n’est pas de nature à arranger la situation des petits agriculteurs.

Des modes d’intervention à reconstruire

Le système de l’encadrement des agriculteurs mis en place par l’ONDR à sa création était centré sur la culture du cotonnier, avec une faible place accordée aux productions vivrières. Les failles du système sur sa capacité à promouvoir un développement agricole n’ont été mises en évidence qu’à partir des années 1990, période où la filière cotonnière a commencé à battre de l’aile. Aux problèmes résultant de la baisse des revenus des agriculteurs, se sont ajoutés ceux de la productivité des cultures vivrières et son corollaire qui est l’insécurité alimentaire.

L’ONDR a dû revoir ses méthodes d’intervention. En 1995, sous l’impulsion de la Banque Mondiale, le pays a décidé, de changer le système de vulgarisation en place, en le remplaçant par celui connu sous les termes de « formation-visite » (Traning and Visit system et en abrégé « T&V) (voir encadré 1).

Ce système de vulgarisation, mondialement connu pour sa contribution à la réussite de la révolution verte en Asie, plus particulièrement en Inde (Russel, 1987) n’a pas donné au Tchad les résultats escomptés parce que les conditions qui avaient permis son succès en Asie n’étaient pas réunies. Comme le souligne si bien l’auteur des propos repris dans l’encadré 1, le système se propose de diffuser de technologies tous en débarrassant le vulgarisateur de toutes les autres fonctions qui normalement sont repris par d’autres acteurs. Ce qui suppose que les technologies diffusables soient non seulement disponibles et accessibles mais que les coûts d’acquisition soient aussi compatibles avec le pouvoir d’achat des agriculteurs. Il aurait fallu aussi qu’après l’arrêt des subventions de l’État, mettre en place des mécanismes pour permettre aux agriculteurs d’accéder à des sources de financements appropriées et adaptées. Ce qui était loin d’être le cas au Tchad durant cette période. Les résultats de recherche diffusables au Tchad étaient non seulement rares, mais ne correspondaient souvent pas aux préoccupations prioritaires des agriculteurs, et les crédits bancaires étaient hors de portée des agriculteurs.

Les autres leviers du système tels que la fourniture des intrants, la commercialisation des produits agricoles et les diverses prestations aux agriculteurs devraient être assurés, selon les fondements du système «Formation et visite » par des prestataires privés. Les opérateurs économiques intéressés par les activités agricoles et prêts à investir en milieu rural étaient très rares et le sont toujours actuellement. Par ailleurs la mise en œuvre de ce système de vulgarisation s’est faite dans un environnement institutionnel négativement impacté par la mise en œuvre des mesures d’ajustements structurels. Le projet préconisait le renforcement des effectifs du personnel d’encadrement alors que l’État a non seulement suspendu le recrutement la fonction publique, mais a réduit les effectifs par la diminution de l’âge de départ à la retraite, et par des incitations pour des départs à la retraite par anticipation.

La Banque Mondiale a financé à partir de 1998, le Projet d’appui aux services agricoles et pastoraux qui était censé utiliser les acquis (difficilement observables sur le terrain) du projet précédent. Il est difficile à ce jour de trouver des documents qui relatent ne serait-ce que les impacts réels et positifs de ces deux projets.

Le système de vulgarisation par la formation et les visites

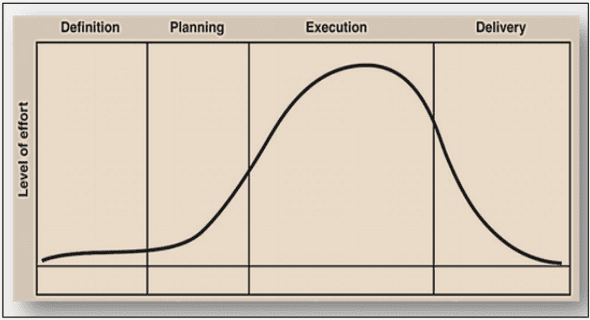

Le système « formation et visite » se fixe pour objectif de fournir à de jeunes vulgarisateurs un certain nombre de messages techniques renouvelés tous les quinze jours, et ensuite grâce à une stricte supervision, à s’assurer que ces vulgarisateurs fassent leur travail en communiquant ces messages à un certain nombre de paysans appelés « paysans de contact ». Ainsi, pour l’essentiel le système vise à améliorer les connaissances techniques des vulgarisateurs de terrain de façon à ce que leurs messages soient plus fiables et donc plus crédibles aux yeux des paysans tout en étant plus contrôlables par les techniciens de niveau supérieur. Le premier de ces objectifs suppose d’une part des liens directs avec la recherche agronomique, d’autre part que des essais de confirmation soit conduits dans les champs des paysans eux-mêmes, enfin que l’on se consacre sur trois ou quatre innovations majeures (celles pour lesquelles on est assuré que les paysans peuvent prendre le risque d’avoir recours à des intrants onéreux). Le second objectif (rendre le travail des agents de terrain plus visible et plus crédible) suppose une simplification des tâches qui leur sont demandées (notamment en les débarrassant des habituelles tâches de collecte de données statistiques) : cela suppose aussi que les vulgarisateurs n’aient plus à s’occuper des tâches de distribution d’intrants ; cela suppose enfin qu’ils soient dotés de moyens de transport (et que soient prévus des primes de déplacement) de telle façon que le travail de terrain soit assuré correctement…

Mais l’innovation maîtresse du système formation et visites réside incontestablement dans les sessions de formation périodiques (une journée complète tous les quinze jours que tous les vulgarisateurs doivent suivre).

De nombreux documents d’orientations de politiques agricoles

On note cependant depuis l’année 2000, une profusion de documents d’orientation ou de politiques orientés vers le secteur agricole et rural. Sans être exhaustif, nous fournissons dans les paragraphes qui suivent un bref aperçu des documents de politique agricole et d’orientation stratégique en matière de développement rural qui ont été conçus les quinze dernières années.

Le Programme National de Sécurité Alimentaire (2006 – 2015)

Le Programme National de Sécurité Alimentaire (PNSA) est une des traductions concrètes de la Stratégie Nationale de Réduction de la Pauvreté au Tchad (SNRP), initié en 2000 et adoptée en 2003. Approuvé par le Gouvernement de la République du Tchad et par la communauté des bailleurs partenaires du programme en 2005, le PNSA a pour objectif de vaincre la faim et l’insécurité alimentaire à l’horizon 2015 par l’augmentation durable de la productivité et du niveau de production, combinée à des mesures susceptibles de garantir l’accessibilité des populations aux denrées alimentaires tout en conservant les ressources naturelles. Pour atteindre cet objectif, quatre sous programmes ont été identifiés notamment, la valorisation des ressources naturelles de base, l’intensification des cultures, la diversification des systèmes de production, la transformation et la commercialisation.

Le Schéma Directeur de l’Eau et de l’Assainissement (SDEA)

Le Schéma Directeur de l’Eau et de l’Assainissement (SDEA) a été conçu dans le but d’alléger le poids élevé de la contrainte « eau » dans la conduite des activités, notamment agricoles, avec le souci de mieux gérer cette ressource. Le SDEA, hormis son aspect aménagement du territoire et protection des écosystèmes aquatiques, est conçu comme un outil stratégique de lutte contre la désertification, de protection de la biodiversité et de gestion concertée des eaux partagées du bassin du Lac Tchad et du bassin du fleuve Niger. Les axes stratégiques du SDEA sont constitués de l’accès à l’eau potable, la production alimentaire, la santé publique, la diversité biologique et la gestion concertée des eaux partagées. Le SDEA est conçu par le Ministère de l’environnement et de l’eau, avec l’appui technique et financier du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et du Haut conseil des Nations Unies pour l’environnement (HCNE).

Le Schéma Directeur Agricole (SDA) (2006 – 2016)

L’élaboration du Schéma Directeur Agricole (2006-2016) s’inscrit dans le prolongement de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Réduction de la Pauvreté au Tchad (SNRP). Le SDA s’articule autour de six options stratégiques qui sont traduits en programmes et domaines d’interventions allant entre autre, de la relance des productions vivrières, à celle de la production industrielle en passant par le développement des produits de rente. Le SDA a été élaboré avec l’appui technique et financier de la Coopération française et de la FAO.

Le Plan National de Développement (PND 2013-2015)

Le Plan National de Développement 2013-2015 vise le renforcement des bases de la croissance économique et sociale du Tchad. Le PND 2013-2015 capitalise les acquis des SNRP I et SNRP II à travers la prise en compte des nouveaux atouts nés de la paix qu’a retrouvée le pays ces dernières années, des sources potentielles de croissance et des goulots d’étranglement constatés pour l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Ce document devra donc servir en même temps d’instrument de réalisation des OMD, couvrant la période de 2013 à 2015. Le développement rural constitue la pierre angulaire du PND.

L’objectif recherché est la modernisation et le développement de l’agriculture et de l’élevage, ainsi que d’autres filières porteuses du secteur rural. Il devra permettre de renforcer la diversification de l’économie et de réduire la pauvreté qui frappe davantage les populations du monde rural, notamment les femmes et les groupes vulnérables.