Du microcrédit à la microfinance : les origines d’un service financier contemporain

La « prétention des organisations de microfinance » (Servet, 2006 : 9) est d’offrir des services financiers répondant aux besoins du plus grand nombre d’individus se trouvant en marge de la finance formelle ou y ayant un accès très limité. L’offre de tels services implique trois caractéristiques propres au secteur d’activité de la microfinance :

le faible montant des opérations ;

la proximité non seulement spatiale mais aussi mentale et sociale entre l’organisation et sa population cible ;

la pauvreté supposée des clients ou l’exclusion qu’ils ou elles subissent.

la mise en place de financements spécifiques destinés aux personnes « non bancables » (Lhériau, 2009 : 37) et à des activités génératrices de revenus;

l’extension de la bancarisation des populations exclues du secteur bancaire en mettant à leur disposition un compte en banque sur lequel déposer leurs économies et engager des opérations de crédit;

l’offre de moyens de paiement et notamment des transferts de fonds, nationaux ou internationaux, permettant ainsi d’acheminer des fonds, comme ceux provenant des travailleurs migrants, jusque dans les villages et les quartiers;

pour certaines organisations de microfinance, l’offre de services non bancaires, tels que de la micro-assurance ou la téléphonie mobile. Comme l’indique l’introduction générale, la microfinance a connu, au cours des vingt-cinq dernières années, un essor considérable à travers la planète (Servet, 2006). Elle touche aujourd’hui plus de 200 millions de personnes dans le monde, soit 167 millions de plus que dix ans auparavant. Entre 2009 et 2010, le nombre de clients dans le monde a progressé de 8%. Plus de 56% d’entre eux sont considérés comme pauvres à la signature de leur premier emprunt : ils étaient 22 millions en 2000 contre 137 millions aujourd’hui. Comme le montre le Tableau 1, la majorité des clients (82%) résident dans la région Asie et Pacifique, et notamment au Bangladesh, en Thaïlande, en Inde et au Vietnam (Maes et Reed, 2012), région du monde qui compte l’essentiel des vingt organisations concentrant plus des trois-quarts des emprunteurs les plus pauvres et qui pour douze d’entre elles ont plus d’un million d’usagers4.

La littérature attribue les origines de la microfinance à plusieurs lieux et à diverses périodes de l’histoire5. A l’époque contemporaine, même si d’autres programmes de microcrédit avaient déjà vu le jour avant la naissance de la Grameen Bank (Servet, 2006), la genèse remonte le plus souvent aux expériences de microcrédit menées par Muhammad Yunus en 1976 au Bangladesh. C’est en commençant à prêter de petites sommes d’argent à des habitants des quartiers pauvres de Dhaka afin de les libérer des usuriers, que Muhammad Yunus a donné naissance à la Grameen Bank en 1984. Alors qu’elle affiche des taux de remboursement avoisinant 100% (Yunus, 1997), attestant de cette manière son efficacité, cette organisation est aujourd’hui connue partout dans le monde. Pour preuve, des répliques de ce modèle existent dans plus de trente pays (Armendariz et Morduch, 2010). Le succès de cette innovation a valu à Muhammad Yunus de recevoir le prix Nobel de la Paix en 2006 pour la Grameen Bank.

Des acteurs aux statuts hétérogènes

Si la microfinance peut être définie de plusieurs manières (Hofmann et Marius-Gnanou, 2007 ; Lhériau, 2009), c’est en raison des statuts multiples de ses intervenants (Servet, 2006). Cette diversité incombe en effet aux différents statuts juridiques propres à chaque pays et auxquels les institutions financières, les ONG, les acteurs de la société civile ou encore les organisations à but non lucratif sont soumis.

Face à une grande hétérogénéité des statuts, le secteur se voit toutefois concentré au sein de grandes organisations dans certaines régions. Les trois-quarts des activités de la microfinance dans le monde sont en effet regroupés au sein de vingt organisations (Guérin, 2015). Alors que l’année 2005, déclarée année mondiale du microcrédit par l’Organisation des Nations unies (ONU), marque l’investissement massif des organisations internationales dans le microcrédit (Hofmann et Marius-Gnanou, 2007), en 2010, 3 652 organisations de microfinance ont été recensées dans le monde (Maes et Reed, 2012). Un contexte de libéralisation des marchés, de déréglementation économique et de plans d’ajustement structurel est favorable cette croissance rapide (Servet, 2006). Comme l’indique le Tableau 1, la majorité (47%) des organisations de microfinance se concentrent dans la région du monde enregistrant le plus grand nombre de clients, soit en Asie et Pacifique.

L’inclusion financière : une nécessité face au phénomène de financiarisation généralisée

La microfinance constituerait une révolution de l’accès bancaire (Armendariz et Morduch, 2010). En 2014, 62% des adultes dans le monde sont titulaires d’un compte en banque suite à une augmentation de 700 millions (d’adultes titulaires d’un compte ne banque) entre 2011 et 2014. Le nombre d’exclus bancaires a quant à lui chuté de 20% pour atteindre 2 milliards d’adultes. Cette augmentation du nombre de titulaires reposerait sur une hausse du taux de pénétration (rapport entre le nombre de titulaire et la population active) de compte en banque de 13% au sein des pays émergents. Cette évolution incomberait au développement rapide des innovations financières au sein de ces pays. Mais en dépit de telles évolutions une large part des populations les plus pauvres et des femmes demeurent exclus du système bancaire (Demirguc-Kunt et al., 2015).

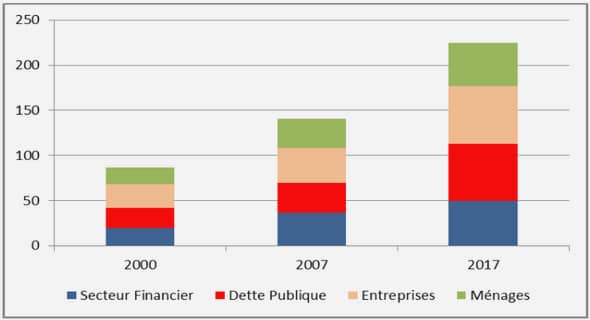

Dans le contexte actuel de financiarisation généralisée, l’accès aux services de microfinance doit être considéré, selon certains, comme un droit (Guérin et Palier, 2006). La financiarisation renvoie à un ensemble de contraintes croissantes à l’emploi de moyens de paiement et de règlement, au recours au crédit et à la protection contre les risques. Or, en transformant les processus de financement et de gestion des ressources, l’intensification de la financiarisation modifie significativement les modes de production et les conditions de reproduction des sociétés (Servet, 2006). Le contexte de financiarisation généralisée offre, en outre, un terrain propice à l’essor fulgurant qu’a connu la microfinance à travers la planète. Jean-Michel Servet souligne que la financiarisation contemporaine est globalement productrice d’exclusions et constitue un facteur de fractures, entre pays et régions, entre groupes sociaux et entre générations. La marginalisation et l’exclusion bancaire et plus largement financière présentent aujourd’hui deux caractéristiques qui, selon les individus et les situations, peuvent se cumuler : stigmatisation et la discrimination. Leur conséquence est la marginalisation économique et une vulnérabilité accrue face aux risques qui, en retour, sont causes de stigmatisation et de mise au ban (Servet, 2006).

Par conséquent, la mise en place d’un secteur dévolu à l’inclusion financière tel que la microfinance se révèle, du point de vue des experts des organisations des Nations unies, une étape indispensable vers la réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement (CAM, 2008) fixés par l’ONU en 2000 comme l’explique Kofi Annan.

Rendre les secteurs financiers accessibles à tous a le pouvoir d’améliorer les conditions de vie des populations, en particulier des pauvres. Un petit prêt, un compte d’épargne ou une assurance peuvent faire une grande différence pour une famille à bas revenus. Ils permettent à ces gens d’investir dans une meilleure alimentation, dans leur logement, leur santé et l’éducation de leurs enfants. Ils permettent de mieux réagir lors de périodes difficiles dues à de mauvaises récoltes, à la maladie ou à un décès. Ils aident à planifier l’avenir. [..] Dans de nombreux pays en développement les petites entreprises et les micro-entrepreneurs font face de sérieuses difficultés de financement. Mais en accédant à des ressources financières, ils peuvent participer pleinement à la vie économique de leur société, créer des emplois pour eux et pour les autres et atteindre leur plein potentiel. Les pays dans lesquels les entreprises ont des opportunités pour se développer auront plus de chances pour prospérer. L’importance de l’accès aux services financiers a d’ailleurs été reconnue par les chefs d’État et de gouvernement dans le texte adopté lors du Sommet mondial de 20056.

Conformément aux huit Objectifs du millénaire pour le développement, la microfinance avait pour projet, d’ici à 2015, de contribuer (1) à réduire l’extrême pauvreté et la faim; (2) à l’éducation primaire pour tous; (3) à l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes; (4) à la réduction de la mortalité infantile; (5) à l’amélioration de la santé maternelle; (6) à la lutte contre le VIH/Sida, le paludisme et d’autres maladies; (7) à la préservation de l’environnement; et (8) à la mise en place d’un partenariat mondial pour le développement. En 2013, le Secrétaire générale des Nations unies, Ban Ki-moon (2013) déclarait déjà qu’il était indispensable de redoubler d’efforts pour atteindre les objectifs d’ici à la fin de 2015. Deux ans plus tard, à l’heure des bilans, en dépit de certaines avancées, les progrès demeurent limités. C’est pourquoi, les dirigeants du monde sont invités en septembre 2015 à participer à un nouveau Sommet visant à adopter un nouvel ensemble d’objectifs de « l’après-2015 », en s’appuyant sur les réalisations des OMD (Nations unies, 2015).

Le ciblage féminin : une stratégie gagnant-gagnant

La microfinance compte parmi les dispositifs de genre7 actuellement les plus en vogue dans la sphère du développement (Guérin, 2011b). Même s’ils se résument souvent à cibler les femmes, ils sont présentés comme prenant en compte la complexité et l’hétérogénéité des rapports sociaux de sexe tout en s’adaptant aux spécificités locales et régionales (Guérin et al., 2011). Diverses sources présentent la stratégie des organisations de microfinance visant à cibler les femmes comme une stratégie gagnant-gagnant combinant équité et efficacité (Armendariz et Morduch, 2010).

Nombre de spécialistes s’accordent à dire que les principales injustices sont la conséquence de diverses formes de discriminations. L’équité reposerait donc notamment sur la lutte contre les discriminations sexuées et celles liées à la situation familiale, à l’appartenance à un groupe ethnique, à la classe sociale, à la religion etc. Tout autant que dans l’accès à l’emploi, des discriminations sont observées dans l’accès au crédit (Demirguc-Kunt et Klapper, 2012). Aussi, comme souligné en introduction générale, le microcrédit octroyé aux femmes les dote d’un pouvoir de négociation dans d’autres domaines, leur permettant notamment un meilleur accès à la consommation et aux soins de santé, l’amélioration de leur pouvoir de décision et de leur mobilité spatiale, un meilleur accès à la propriété, en favorisant dans une certaine mesure une moindre exposition à la violence domestique.