Conditions pour le développement de microorganismes sur les viandes

Les aliments riches en protéine et en eau sont favorables à la prolifération des germes nocifs comme la bactérie ou virus.

Pour la viande, la contamination a lieu surtout lors de la pratique d’abattage à partir du contenu digestif de l’animal mais une contamination par les opérateurs ou via l’environnement est possible aussi tout au long de la filière de transformation, distribution ou consommation .

Plusieurs facteurs interviennent pour favoriser le développement des microorganismes dont la contamination initiale et les facteurs écologiques (température, activité de l’eau, pH, oxygène, substances nutritives que les germes puisent dans le milieu).

Origines des principales bactéries transmises par les viandes fraîches

Les bactéries pathogènes le plus fréquemment recherchées sur les viandes fraîches sont Salmonella et Campylobacter, mais d’autres contaminants qui peuvent intervenir comme Yersinia enterolitica, E. coli O157 :H7, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, Clostridium botulinum, Bacillus cereus, Shigella .

Staphylococcus aureus : Staphylococcus aureus sont des bactéries commensales pouvant devenir des pathogènes opportunistes majeurs de l’homme et des mammifères. Le facteur de dissémination est habituellement humain et la contamination des aliments se fait lors de leur préparation par un porteur sain ou présente une plaie infectée par Staphylococcus aureus .

L’utilisation des détergents ou désinfectants est important pour résoudre ce problème ou du moins diminuer la contamination.

Escherichia coli : Cette bactérie se localise naturellement dans le tractus intestinal des animaux. La contamination des viandes peut être mise en relation à une mauvaise éviscération.

Salmonella : L’habitat naturel des Salmonelles est l’intestin de l’animal et de l’homme. Plusieurs sérotypes différents ont été isolés chez les animaux de boucherie, volailles.

Campylobacter : Campylobacter peut être contracté par la nourriture ou par l’eau, mais les animaux à sang chaud représentent le seul site d’amplification .

Les viandes de volailles sont beaucoup plus incriminées à l’origine de Toxi- Infection Alimentaire chez l’homme.

Généralités sur Campylobacter

Morphologie et structure : Campylobacter sont des bactéries microaérophiles capnophiles, qui demandent 3 à 15% d’oxygène et 3 à 5% de gaz carbonique pour leur développement. Ils possèdent tous une oxydase et sont incapables de fermenter et d’oxyder les carbohydrates. Campylobacter sont des bâtonnets fins de 0,2 à 0,5μm de diamètre et de 0,5 à 8μm de long, non sporulés. Ce sont des bactéries à coloration de Gram négatif, de forme variable qui peut être incurvée en forme de virgule, de « S », de « vol de mouettes » ou hélicoïdale pour les formes les plus longues. Les formes hélicoïdales peuvent être filamenteuses et atteindre 10μm de long. Ils peuvent évoluer vers une forme coccoïde qui est considérée comme une forme de dégénérescence. Sous cette dernière forme, la taille de bactéries est de l’ordre de 1μm .

Campylobacter sont extrêmement mobiles au moyen d’un flagelle polaire à une ou aux deux extrémités de la cellule. Les déplacements sont rapides avec des mouvements de frétillement et de rotation caractéristique. Ce flagelle de 20nm de diamètre peut être 2 à 3 fois plus long que la cellule bactérienne, et lui confère une grande mobilité caractéristique décrite en « tire-bouchon » ou encore en « vol de moucheron » (Smibert, 1984). Cette caractéristique est facilement observée à contraste phase à l’état frais, un point important pour l’identification des Campylobacter.

Vecteur de contamination chez l’homme

Le principal réservoir de Campylobacter est constitué par les animaux. Alors que les principales denrées alimentaires consommées par l’homme sont d’origine animale.

Les principales sources, sont :

Les Viandes et les abats de volaille sont majoritairement responsables de la contamination de l’homme . Les Viandes et abats de ruminant et de porc, il est vrai que même si le portage intestinal de Campylobacter par le ruminant ou le porc est fréquent, il n’en demeure pas moins que la consommation de viandes rouges ne joue qu’un petit rôle dans la contamination humaine. Ce sont

surtout les abats des ruminants et de porcs notamment le foie qui contiennent au stade de commercialisation des Campylobacter.

Les eaux de boisson : ces eaux de boisson ont permis à plusieurs reprises la contamination à grande échelle et constituent un vecteur de campylobacteriose humaine quand elle n’est pas ou insuffisamment traitée.

Le lait cru se trouve majoritairement contaminé lors de la traite par la présence des matières fécales. Il représente un excellent milieu de conservation de Campylobacter. Le risque de contamination varie beaucoup selon l’habitude de consommation des populations.

Incidence des Campylobactérioses

L’incidence des infections intestinales par des bactéries du genre Campylobacter est actuellement très élevée .

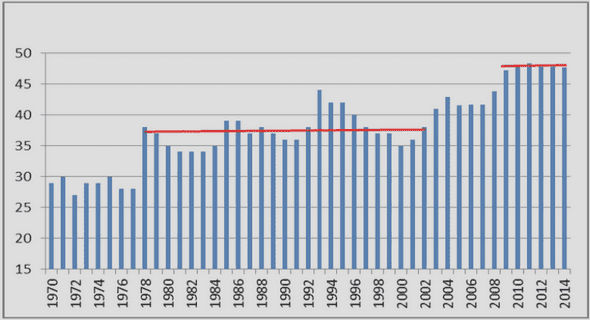

La campylobacteriose représente 400 millions de cas à travers le monde selon l’estimation de l’OMS en 2009. Campylobacter est une des causes importantes de diarrhée chez tous les groupes d’âge, responsable de 5 à 14% des diarrhées dans le monde. L’incidence annuelle estimée des infections à Campylobacter dans la population générale varie selon les pays et est en augmentation dans plusieurs d’entre eux.

Au Canada, Campylobacter spp. est le premier agent zoonotique responsable de diarrhées infectieuses, avec en 2008 une incidence de 28,4 infections confirmées microbiologiquement pour 100 000 habitants.

En Europe en 2008, 193 554 cas ont été déclarés soit un taux de notification de 44,1 infections pour 100 000 habitants.

Campylobacter est plus souvent isolés chez l’homme que chez la femme (sexe ratio 1,2) . Il est important de noter que l’incidence de Campylobacteriose chez les patients séropositifs au VIH est plus élevée que chez la population générale .

Table des matières

INTRODUCTION

PREMIERE PARTIE : RAPPELS THEORIQUES

I. GENERALITES SUR LES VIANDES FRAICHES

I.1 Conditions pour le développement de microorganismes sur les viandes

I.2 Microorganismes caractéristiques

I.3 Origines des principales bactéries transmises par les viandes fraîches

I.3.1 Staphylocoques aureus

I.3.2 Escherichia coli

I.3.3 Salmonella

I.3.4 Campylobacter

II. Généralités sur Campylobacter

II.1. Historique

II.2. Morphologie et structure

II.3. Classification

II.4. Caractères biochimiques

II.5. Propriétés physiologiques

II.5.1 Milieu de culture

II.5.2 Facteurs de croissance

II.5.3 Caractères culturaux

II.6 Habitat et réservoir

II.7. Vecteur de contamination chez l’homme

II.8. Physiopathologie

II.9. Symptomatologie

II.9.1 Pouvoir pathogènes chez l’homme

II.9.2 Pouvoir pathogènes chez l’animal

II.10 Incidence des Campylobactérioses

DEUXIEME PARTIE : METHODES ET RESULTATS

I. METHODES

I.1 Présentation de la zone d’étude

I.2 Type d’étude

I.3 Période et durée d’étude

I.3.1 Période d’étude

I.3.2 Durée d’étude

I.4 Population d’étude

I.5 Echantillonnage

I.5.1 Taille de l’échantillon

I.5.2 Protocole de sondage

I.6 Variables d’étude

I.7 Matériels utilisées

I.7.1 Matériels de prélèvement

I.7.2 Matériels de transport et de conservation

I.7.3 Matériels d’analyse de laboratoire

I.8 Technique utilisée

I.8.1 Prélèvements biologiques

I.8.2 Transport et conditionnement

I.8.3 Réception des prélèvements au laboratoire

I.8.4 Culture bactérienne

I.8.5 Conservation des souches

I.9 Sensibilité et spécificité de méthodes utilisées

I.10 Modes de collecte, de saisie, et d’analyse des données

I.10.1 Collecte de données

I.10.2 Saisie et analyse des données

I.11 Limites d’étude

I.12 Considérations éthiques

II. RESULTATS

II.1 Description de l’échantillon

II.1.1 Répartition des prélèvements selon les arrondissements

II.1.2 Répartition des échantillons selon le type de boucherie

II.1.3 Répartition des échantillons selon la vente des viandes avec viscère

II.1.4 Répartition des échantillons selon le point de vente (étalage)

II.2 Prévalence de Campylobacter

II.3 Prévalence de Campylobacter selon l’étalage

II.4 Facteurs de risque en analyse univariée

II.4.1 Viande bovine

II.4.2 Viande de porc

II.4.3 Viande de poulet

II.4.4 Viande fraîche

II.5 Facteurs de risque en analyse multivarié

II.5.1 Viande bovine

II.5.2 Viande de porc

II.5.3 Viande de poulet

II.5.4 Viande fraîche

TROISIEME PARTIE : DISCUSSION

I. DISCUSSION

I.1 Réflexions sur la méthodologie

I.2 Résultats des analyses bactériologiques

I.3 Résultats des analyses des facteurs de risque

CONCLUSION

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

ANNEXES