LE CONCEPT D’APPRENTISSAGE

Ce travail ambitionne d’éclairer les liens entre espace, acteur et politique dans une configuration intercommunale. Nous considérons que ceux-ci relèvent d’un construit dans lequel les processus d’apprentissage sont centraux. Parce que ces liens associent dimensions organisationnelle, individuelle, institutionnelle et territoriale, un traitement interdisciplinaire voire transdisciplinaire semble nécessaire.

Le terme « d’apprentissage » est régulièrement repris en sciences sociales. Bien qu’évoqué, il fait rarement l’objet d’un traitement spécifique. Il apparaît souvent comme un terme englobant où diverses notions sont mobilisées afin de décrirede nombreux phénomènes . Comme nous le rappelle E. Coudel chaque discipline apporte son lot d’outils conceptuels.

Les sciences de l’éducation utilisent les concepts « d’aptitudes » , « compétences », « capacités ». L’économie mobilise les concepts de « capitaux », « information », « connaissance » ; les sciences de gestion49 étudient« l’organisation » , « les interactions », « l’action » . En géographie-aménagement c’est surtout la géographie économique et la géographie industrielle(dans un échange avec l’économie territoriale) qui ont évoqué l’apprentissage dans le cadre notamment de « l’innovation » , des milieux innovateurs », des « réseaux » et des « champs créateurs »50. Ces thèmes sont entre-autres convoqués à l’occasion d’analyse des systèmes productifs locaux, des technopoles, des districts industriels… Dans ce cadre, les proximité s (sociales, spatiales, institutionnelles…) d’acteurs multiples favoriseraient les échanges, transferts d’expertise et autres apprentissages… Le développement local, comme nous le verrons ultérieurement, a aussi donné l’occasion à des géographes de relever la prégnance des processus d’apprentissage. Les recours à la notion « d’acteur » sont de plus en plus fréquents en géographie. Ilsaugurent d’une montée en puissance des dimensions cognitives dans l’étude des relations acteurs-territoires. Les notions « d’acteur territorialisé »51 et de « territoire apprenant »52 illustrent cette dynamique. L’espace réservé à« l’apprentissage » demeure cependant étroit comme en témoigne l’absence du terme dans plusieurs dictionnaires récents de géographieet/ou aménagement .

Les sciences de l’éducation utilisent les concepts « d’aptitudes » , « compétences », « capacités ». L’économie mobilise les concepts de « capitaux », « information », « connaissance » ; les sciences de gestion49 étudient« l’organisation » , « les interactions », « l’action » . En géographie-aménagement c’est surtout la géographie économique et la géographie industrielle(dans un échange avec l’économie territoriale) qui ont évoqué l’apprentissage dans le cadre notamment de « l’innovation » , des milieux innovateurs », des « réseaux » et des « champs créateurs »50. Ces thèmes sont entre-autres convoqués à l’occasion d’analyse des systèmes productifs locaux, des technopoles, des districts industriels… Dans ce cadre, les proximité s (sociales, spatiales, institutionnelles…) d’acteurs multiples favoriseraient les échanges, transferts d’expertise et autres apprentissages… Le développement local, comme nous le verrons ultérieurement, a aussi donné l’occasion à des géographes de relever la prégnance des processus d’apprentissage. Les recours à la notion « d’acteur » sont de plus en plus fréquents en géographie. Ilsaugurent d’une montée en puissance des dimensions cognitives dans l’étude des relations acteurs-territoires. Les notions « d’acteur territorialisé »51 et de « territoire apprenant »52 illustrent cette dynamique. L’espace réservé à« l’apprentissage » demeure cependant étroit comme en témoigne l’absence du terme dans plusieurs dictionnaires récents de géographieet/ou aménagement .

Le caractère englobant de l’apprentissage explique pour beaucoup notre utilisation dans l’analyse de la construction intercommunale. Il nous permet de relier, au sein d’un même processus, les dimensions auxquelles se confrontent les acteurs que nous avons choisi d’étudier (les maires)54. L’amplitude du terme permet ainsi de pénétrer tourà tour les enjeux fondamentaux du processus de recomposition territoriale : la complexité, la mobilisation de ressources cognitives, l’organisation territoriale, la territorialité, le changement, le gouvernement intercommunal, la question des échelles, l’ingénierie territoriale, ’adoptionl du référentiel communautaire… 55

Pour mieux comprendre la complexité de ce concept et les enjeux de sa formalisation, un recours aux définitions générales peut être utile : Le Nouveau Petit Robert (1996) définit l’apprentissage comme « le fait d’apprendre » (du latin apprehendere, « saisir »), « acquérir un ensemble de connaissances par un travail intellectuel ou par l’expérience », ou bien comme une « modification durable du comportement d’un sujet » . Cette définition générale permet d’appréhender les débats qui ont cours au sein desdisciplines qui s’intéressent à l’apprentissage :

D’abord, l’apprentissage est considéré à la fois comme cognitif, c’est-à-dire dirigé vers l’acquisition de nouvelles connaissances (knowledge), et comportemental, c’est-à-dire lié à une modification de comportement (behavior). Ensuite, l’apprentissage désigne à la fois un processus (learning, process of gaining knowledge, parfois désigné comme knowing) et un résultat (knowledge gained). Enfin, l’apprentissage est vu à la fois comme un phénomène individuel et un phénomène inscrit dans la société(schooling, conditionning) »56. Cette définition donne une idée des débats qui agitent slesciences s’intéressant à l’apprentissage. A l’instar d’E. Coudel, revenons sur différentes disciplines pour illustrer la manière dont s’est construit le concept d’apprentissage. Il ne s’agit pas ici de dresser un bilan exhaustif mais plutôt d’éclairer « l’apprentissage » au moyen des disciplines lui ayant manifesté un intérêt particulier (1.1). Nous retiendrons surtout l’approche cognitive des politiques publiques . Enfin, nous valoriserons les apports du développement local (12). à travers les notions et concepts qu’il mobilise et qui ont trait à cette dimension ( empowerment, leadership, configuration territoriale).

L’apprentissage en sciences humaines et sociales

Les sciences humaines et sociales proposent divers éclairages du concept. Nous relèverons les principales dimensions et points de divergences qui le façonnent. Après avoir évoqué les dualités internes aux disciplines (approches cognitives versus approches comportementales, résultats vs processus, individualisme vs holisme), nous évoquerons le rôle de l’apprentissage dans l’économie de la connaissance, les sciences de gestion, dans les approches organisationnelles et institutionnelles. Nous retiendrons de ces apports l’approche cognitive des politiques publiques (1.1.6). Nous l’utiliserons ultérieurement, afin d’analyser le changement auquel se confrontent les maires dans le cadre de la coopération intercommunale.

Approches cognitives et comportementales de l’apprentissage

Les apports de la psychologie ont été considérablesdans l’étude des processus d’apprentissage. D’un côté les cognitivistes considèrent l’apprentissage comme une assimilation de connaissances par une activité de l’esprit, de la cognition, de l’autre les « behavioristes » privilégient l’apprentissage comme une modification comportementale produit de l’expérimentation dans l’action.

La période de 1950 à 1980 permettra aux théories d’évoluer progressivement, face aux schémas behavioristes classiques57, vers la valorisation d’une composante plus cognitive. Cependant la cognition se structure autour de plusieurs conceptions opposées : « d’un côté, la théorie représentationnelle de l’esprit présuppose que la ognitionc s’appuie sur des symboles mentaux et des opérations logiques, plus ou moins universel (Kayser, 1997)58. C’est donc notre esprit qui représente le monde. Une théorie s’oppose à cette conception, et postule que la cognition émerge plutôt d’une co-détermination entre le monde et notre action. Dans cette théorie dynamique de l’esprit, la cognition serait alors directement liée à nos expériences, ce serait une « enaction » selon le néologisme de Varela (Varela et al., 1991)59. Dans ce cas, la cognition ne peut être formalisée en dehors d’un système d’interactions impliquant de multiples agents cognitifs : la cognition est dès lors sociale et située (Markman et Dietrich, 2000) » .

Aujourd’hui, le mouvement cognitiviste semble dominer la psychologie scientifique mondiale62 63. Il se concentre sur les mécanismes mentaux organisateurs : les processus de transformation de l’information sensorielle (réduction, élaboration, stockage, récupération et utilisation). Le développement de l’informatique et de l’intelligence artificielle n’est pas étranger à ce 646566l’esprit comme mouvement. Des théoriciens, dont Chomsky , Fodor, Simon , envisagent

fonctionnant selon des principes de calcul, réinterogeant la question des rationalités.

Dans le cadre de la décision intercommunale, nous garderons entre-autre en mémoire le modèle de la rationalité limitée de Herbert Simon : l’homme est incapable de se plier à une rational ité absolue ; le décideur n’est pas en quête de l’optimal, mais d’une solution capable de le satisfaire

L’apprentissage : entre résultat et processus

Lorsque l’on s’intéresse aux questions d’apprentissage, le processus de construction est bien souvent minoré au bénéfice du « produit » de celuici-. Notre intérêt pour ces questions dans le cadre de la construction intercommunale suit le cheminement inverse. Nous valorisons l’analyse du processus d’apprentissage des maires afin de mieux saisir ce qui en résulte.

La valorisation d’une de ces deux entrées (produit versus processus) constitue une occasion de débat au sein des disciplines. La pédagogie illustre cette tension. Certains auteurs se concentrent sur les résultats,« les connaissances acquises » (knowledge), d’autres privilégient le processus, « la prise de connaissance » (knowing).

Dans ce contexte, Piaget71 développe une théorie cognitive sur les stades dudéveloppement chez l’enfant, une épistémologie de la connaissance relevant l’importance du processus : « La connaissance est processus de construction de connaissances avant d’être résultat»72. La méthode active s’inscrit dans ce courant. Elle vise à développer l’ensemble des facultés de l’enfant « par l’action ». Elle considère que les connaissances de l’enfant se construisent au travers de processus d’apprentissage et favorise ce processus à partir d’éléments 7374,considèrent qu’il existe des connaissances que méthodologiques . D’autres, tel Skinner l’enfant doit apprendre « telles quelles » par la répétition ou des stimuli (sanctions, encouragements).

Plus récemment, J-M .Barbier75 met en évidence cette diversité de conceptions etpropose des modèles qui se distinguent « par l’importance accordée à l’action et donc au p rocessus au cours duquel se construit l’apprentissage » 76.

Perspectives individualistes et holistes de l’apprentissage

La vision de l’éducation, développée dans le cadrede la pédagogie, doit beaucoup aux approches psychologisantes des sciences de l’éducation. Ces courants, qui considèrent que l’apprentissage est un phénomène individuel, ont été vivement critiqués, notamment par les sociologues : « la pédagogie n’a que trop souvent été une forme de littérature utopique »77. Refusant de considérer l’homme de manière intemporelle et décontextualisée, Durkheim étudie le lien entre système éducatif et système social. L’apprentissage renverrait à un processus dépassant la dimension individuelle, situé au sein d’un ensemble social plus large.

La sociologie produit aussi ses débats entre tenants d’une perspective individualiste 78 et 79 défenseurs d’une perspective holiste : « En schématisant, les théories individualistes basent leurs analyses sur les individus, censés agir « rationnellement » en utilisant des ressources et en subissant des contraintes. Les perspectives holistes analysent les structures de la société et expliquent le comportement des acteurs par leur position dans ces structures »80. Les courants holistes s’intéressent à l’influence de la sociétésur l’apprentissage. Ils développent deux visions contraires. Bourdieu mobilise le concept de « reproduction sociale » : le système d’éducation ne permettrait pas une démocratisation et une égalitédes chances, l’individu apprenant au sein d’un système social fermé . P. Freire défend une éducation qui permettrait une prise de conscience, en libérant l’individu des contraintes sociales82.

Cette approche holiste de l’apprentissage se retrouve aussi dans certains courants de l’économie. Les évolutionnistes par exemple relèvent au sein des entreprises les routines et les conventions qui structurent l’apprentissage et bornent l’action des individus.

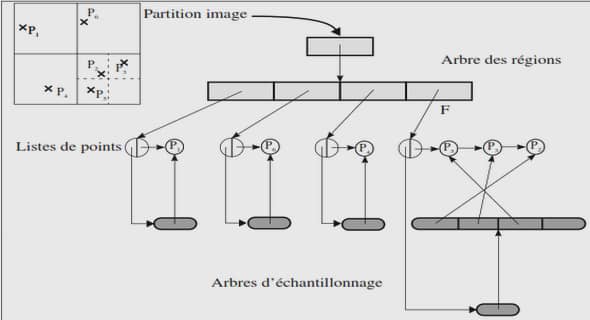

Entre individualisme et holisme, un courant intermédiaire de sociologie émerge. L’approche relationnelle y est développée . L’apprentissage naitrait de l’interaction entre i ndividus au sein de collectifs. En matière d’apprentissage, l’hypothèse relationnelle donne l’occasion à différents courants de sociologie de se développer (sociologie de la traduction85, étude des médiations autour d’ « objets intermédiaires » (cartes, schéma)….).