Nature de l’activité

Ce centre est spécialisé dans la formation professionnelle ; la formation est basée sur l’apprentissage de l’utilisation des matériels de construction, l’exécution des travaux de construction, l’installation électrique de bâtiment et l’entretien et réparation des véhicules automobiles.

La formation sera divisée en deux parties : la formation professionnelle initiale(FPI), la formation professionnelle qualifiante(FPQ) (formation de courte durée).

La FPI a comme objectif de former des apprenants capables d’exécuter des travaux et des tâches pour lesquels ils sont appelés à prendre des initiatives et des responsabilités, mais aussi pour assurer la responsabilité de production dans une section distincte, pour contrôler et pour coordonner des travaux. La formation se fait en trois ans à partir de la classe de 3ème par voie de concours et sanctionnée par les diplômes : Brevet d’Etude Professionnelle(BEP) ; Baccalauréat Professionnel (Bac Pro); Quant à la FPQ, c’est une formation modulaire dont l’objectif est de renforcer et d’améliorer la qualification des apprenants et aussi d’apporter aux demandeurs d’emploi le complément de compétences qui leur manque pour répondre aux besoins des entreprises offrant des emplois. La durée de formation est variable, suivant la compétence exigée par la formation. La formation est sanctionnée par un certificat de fin de formation.

Buts et Objectifs du projet

Rationaliser la production des services éducatifs à un coût raisonnable pour satisfaire les besoins du marché du travail, afin de réduire le taux de chômage, pour lutter contre la pauvreté ;

Créer de l’emploi pour les jeunes/adultes, compétents et diplômés; Améliorer la qualité et l’efficacité de la formation technique professionnelle; Participer à la formation des jeunes et adultes pouvant s’insérer dans la vie active ; Augmenter le nombre de sortants de la formation professionnelle et technique ; Participer à l’élimination de l’inégalité entre sexes, à tous les niveaux d’éducation, jusqu’en 2020; Amener tous les apprenants à terminer à 100% leur formation c’est-à-dire amélioré le taux d’achèvement.

Les aspects quantitatifs de la demande

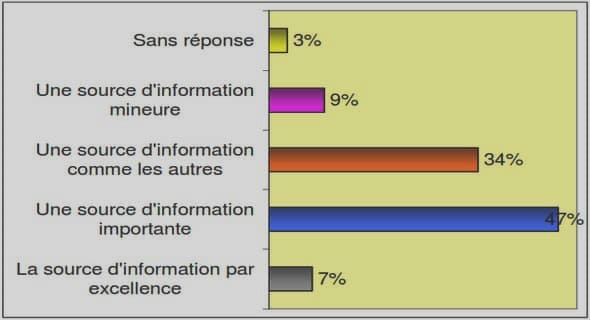

Nos enquêtes ont été menées auprès des collégiens publics et privés, lycéens, bureau d’étude, entreprise de construction, centre de formation professionnelle, enseignants ou formateurs, directeurs d’établissement et particuliers (jeunes/adultes non scolarisés).

Mais, pour la commodité de notre enquête, nous nous sommes appuyés sur les élèves de la classe de troisième et jeunes/adultes non scolarisés, étant donné qu’ils constituent les principaux clients potentiels, ainsi que les bureaux d’étude, pour savoir si le nombre des techniciens ou ouvriers disponibles arrivent à couvrir les besoins du marché.

Analyse de l’offre

L’offre sur le marché peut être définie comme l’ensemble des entreprises proposant des produits identiques ou substituables, dans le cadre du marché d’un produit déterminé.

L’analyse de l’offre existante sur le marché permet donc à l’entreprise de se situer par rapport à ses concurrents, en terme de part de marché, de type de clientèle, d’avance technologique, de capacité de production, d’image et de politique marketing (produit, prix, vente, force de vente, communication). Les aspects quantitatifs de l’offre : Il s’agit de préciser exactement le nombre d’établissement en concurrence par rapport au projet en vue. Autrement dit, il faut donner le nombre de concurrents directs ou indirects à notre centre de formation.

D’après notre enquête, dans la ville d’Ambanja, il n’existe qu’une seule école offrant à peu près la même formation professionnelle que la nôtre. C’est le cas de l’école Diesel sise à Ankatafahely. Elle est donc notre concurrent direct.

Vu notre prospection dans la ville, il paraît que la ville ne dispose pas assez d’écoles professionnelles spécialisées pour cette filière, pour satisfaire les besoins du marché de construction, d’installation, ou de fréquentes pannes des véhicules automobiles. Ainsi, le marché est encore ouvert, et la part de marché à prendre est encore importante.

Les aspects qualitatifs de l’offre : A défaut de concurrent, pour le moment, nous allons présenter les aspects qualitatifs de ce projet de création de centre de formation. Ils comprennent l’image, le positionnement et le plan mercatique.

Analyse de la concurrence

La concurrence, pour une entreprise, est l’ensemble des entreprises susceptibles d’offrir un produit ou un service semblable ou substituable à son produit ou service.

Notre étude de marché se limitera sur les deux premières années d’exploitation dans la ville d’Ambanja. L’éducation n’est pas un thème récent et comme la plupart des autres régions, elle possède tous les niveaux d’éducation : primaires, secondaires, supérieurs ainsi que la formation professionnelle. Mais cela ne représente pas un grand danger pour l’implantation de notre centre car, d’après nos enquêtes, la formation de spécialisation n’est pas encore très connue dans la ville.

Pourtant, ce qui nous menace le plus, ce sont les autres formations telles que la mécanique, l’électronique, l’art et le métier du bois, l’informatique ainsi que la gestion.

Les concurrences directes : La concurrence est directe, pour une société, lorsqu’une autre entreprise offre un produit ou service semblable à la sienne. L’Ecole Diesel d’Ambanja est notre concurrent direct car qu’il offre une formation professionnelle qualifiante en mécanique auto et électricité.

Les concurrences indirectes : Les concurrents indirects sont les établissements de formation technique et professionnelle qui organisent des secteurs de formation autres que le génie civil.

Table des matières

INTRODUCTION

PARTIE I.IDENTIFICATION DU PROJET

CHAPITRE I. PRÉSENTATION DU PROJET

Section 1. Cadre général du projet

§1. Historique du projet

A- Historique de l’enseignement technique et de la formation professionnelle

§2. Présentation du district d’Ambanja

A. Historique d’Ambanja

B. Localisation

C. Relief

D. Climat

Section 2. Présentation de l’entreprise et du choix du lieu d’implantation

§1. Présentation de l’entreprise

A. Dénomination de la société

B. Raison sociale

C. Siège social

D. Forme juridique

§2. Situation démographique du système éducatif de la ville

A. Nombre d’établissements existants

B. Effectif des élèves

C. Indicateur de résultat

§3. Besoins de la population scolaire en matière de formation professionnelle

§4. Choix du lieu d’implantation

§5. Opportunité du projet d’implantation

Section 3. Caractéristiques du projet

§1. Nature de l’activité

§2. Buts et Objectifs du projet

§3. Intérêts

§4. Plan de l’établissement

CHAPITRE II. ÉTUDE DU MARCHÉ

Section 1. Analyse de la demande

§1. Les aspects quantitatifs de la demande

§2. Les aspects qualitatifs de la demande

Section 2. Analyse de l’offre et de la concurrence

§1. Analyse de l’offre

A. Les aspects quantitatifs de l’offre

B. Les aspects qualitatifs de l’offre

§2. Analyse de la concurrence

A. Les concurrences directes

B. Les concurrences indirectes

Section 3. Politiques et stratégies marketing envisagées

§1. La politique de produit-formation

§2. Politique de distribution

§3. La politique du coût de formation

§4. La politique de communication

§5. Les stratégies marketing

A. La stratégie push

B. La stratégie pull

CHAPITRE III. CONDUITE DU PROJET

Section 1. Montage Du projet

§1. Planning de travail

§2. Fixation des objectifs

§3. Moyens de mise en œuvre

§4. Recherche de financement

§5. Montage de dossier technique prévisionnel

A. Etude logistique et listing des besoins en matériaux et matériels

B. Etude des besoins en ressources humaines

C. Ressources financières

D. Chronogramme des activités

Section 2. Étude organisationnelle

§1. Structure organisationnelle et fonctionnelle

§2. Attributions des différents responsables de l’établissement

§3. Gestion du personnel

A. Politiques de recrutement

B. Politiques salariales

Section 3: Capacité d’accueil envisagée

§1. Principe de scolarisation

§2. Capacité d’accueil envisagée

§3. Le contenu du programme

A. Volume Horaire Hebdomadaire et contenu du Programme de la FPI

B. Volume Horaire Hebdomadaire et contenu de programme de la FPQ

§4. Profil des élèves ou apprenants à l’issu de la formation

PARTIE II.ÉVALUATION FINANCIÈRE DU PROJET

CHAPITRE I. NATURE ET MONTANT DES INVESTISSEMENTS

Section 1. Nature des investissements

§1. Les Immobilisations

A. Les immobilisations incorporelles

B. Les immobilisations corporelles

a. Le terrain

b. Les constructions

c. Installation technique

d. Matériel informatique

e. Matériel et mobilier de bureau et scolaire

f. Matériel et outillage

§2. Les coûts des investissements

§3. Amortissements des immobilisations

Section 2. Financement et fonds de roulement

§1. Financement du projet

A. Les sources de financement à long terme

B. Le choix du mode financement

a. Les conditions d’octroi de crédits à la BOA

b. Les différents types de crédits

c. Durée et taux de crédit

C. Remboursement d’emprunt

§2. Fonds de roulement

Section 3. Les comptes de gestion

§1. Les comptes de produits

§2. Les comptes des charges

A. Achats consommés

B. Les services externes et autres services extérieurs

C. Charges du personnel

D. Charges financières

CHAPITRE II. PRÉSENTATION DES ETATS FINANCIERS PREVISIONNELS

Section 1. Généralités sur les états financiers

§1. Objectifs des états financiers

§2. Etablissement des états financiers

Section 2. Présentation des états financiers prévisionnels

§1. Compte de résultat prévisionnel

§2. Bilan prévisionnel

§3. Flux de trésorerie prévisionnel

Section 3. Evaluation de rentabilité

§1. Unité de seuil de rentabilité

§2. Calcul du seuil de rentabilité

CHAPITRE III. RENTABILITÉ ET ÉVALUATION DU PROJET

Section 1. Les outils d’évaluation de ce projet

§1. Valeur actuelle Nette(VAN)

A. Définition

B. Formule

§2 Indice de Profitabilité (IP)

§3. Délai de récupération des capitaux investis (DRCI)

§4. Taux de rentabilité interne (TRI)

§5. Les Ratios

A. Rentabilité Commerciale (RC)

B. Rentabilité financière(RF)

Section 2. Les critères d’évaluation du projet

§1. La pertinence

§2. L’efficacité

§3. Efficience

§4. Durabilité

§5. Viabilité et durabilité

Section 3. Impacts de ce projet

§1. Impacts financiers

§2. Impact socio–économique

CONCLUSION

BIBLIOGRAPHIE

ANNEXES