L’Historique de la confiture

Comme le sucre, les confitures ont été introduites tardivement en Europe par l’intermédiaire du monde arabe. Au Moyen Âge, l’appellation « confitures » désigne toutes les confiseries réalisées à partir d’aliments cuits dans du sucre ou du miel : bonbons, fruit confits, etc. La confiture actuelle est souvent appelée électuaire, du latin eleucterium. Originaire de la pharmacopée mésopotamienne, elle est alors utilisée comme traitement. Différentes recettes trouvent cependant rapidement leur place dans le boutehors, le dernier service des banquets médiévaux.

Longtemps considérées comme un produit de luxe, les confitures se banalisent au début du XIXe siècle, grâce à la découverte du sucre de betterave. Aujourd’hui, elles sont considérées comme un aliment de plaisir, à intérêt nutritionnel assez faible : elles contiennent beaucoup de glucides et un peu de fibres.

La Mission et intérêt de l’entreprise

Cette entreprise a pour mission de mettre en valeur les produits locaux (l’ananas) pour que la population riveraine et bientôt l’entreprise soient bénéfiques :

Bénéfiques pour la population : grâce à ce projet, la population va trouver du travail et un débouché pour ses produits. En plus, son revenu va augmenter ;

Bénéfique pour la société : le portefeuille de la société va augmenter, puisque dans la région SAVA, la commercialisation de la confiture d’ananas n’est pas encore développée. Il n’y a pas encore assez de concurrents sérieux dans cette région.

On vise donc également à réaliser le maximum de bénéfice pour garantir la rémunération des capitaux investis et harmoniser la subsistance, le développement de la firme ainsi que sur éventuelle extension.

La Généralité sur l’ananas

Origine et historique de l’ananas : L’ananas est une plante originaire des hauts plateaux d’Amérique tropicale, elle appartient à la famille des broméliacées, et cultivée pour son fruit composé à pulpe sucrée.

L’ananas, qui mesure environ 1 m de haut, présente les caractéristiques des broméliacées : ses feuilles coriaces, longues et enveloppantes, sont adaptées à la récupération de l’eau. Elles sont disposées en spirale, généralement en couches superposées.

L’inflorescence est composée de 100 à 200 fleurs, qui se développent chacune, après fécondation, en une baie. C’est l’ensemble de ces baies qui forment le « fruit » charnu de l’ananas.

L’ananas a été découvert par Christophe Colomb, en 1493, lorsqu’il accosta sur les côtes guadeloupéennes. Son nom dérive de nana, nom que lui donnaient les Indiens d’Amérique centrale. Au XVIe siècle, Portugais et Espagnols sont à l’origine de son introduction dans de nombreuses îles et pays tropicaux. C’est ainsi que l’ananas s’est répandu en Asie du Sud-Est, en Polynésie, etc.

Aujourd’hui, consommé frais ou en conserve, l’ananas est cultivé dans toutes les régions tropicales. Ce sont les plantations hawaïennes qui fournissent la majorité de la production de conserves. Les autres principaux producteurs sont la Chine, le Brésil et le Mexique.

L’Écologie

Besoins en chaleur : la température est le principal facteur qui agit sur le développement de l’ananas. L’idéal est d’avoir une température moyenne de 25°, avec des amplitudes journalières moyennes de 12°. Pour des fruits de qualité, il faut une température moyenne de 23 -25°. A température moyenne dépassant 27°, on constate une baisse de l’acidité et une diminution progressive de la coloration de l’épiderme du fruit. La Température joue un rôle capital au moment de la maturation des fruits, aussi bien sur leur qualité que sur leur présentation. Il ne faut pas dépasser 30° pour le maximum. L’inflorescence apparaît au centre de la rosette, la couronne est alors rouge vif.

L’Analyse de la demande

La demande est formée par les besoins des consommateurs, qui peuvent se concrétiser en achat. C’est donc la quantité des besoins et /ou services que les consommateurs sont prêts à acquérir, sur un marché déterminé. De ce fait, l’analyse de la demande consiste à déterminer la demande locale, la demande nationale, ainsi qu’internationale des clients potentiels, et de son évolution.

Concernant notre cas, « Projet de création d’une entité », notre demande se mesure à partir de la consommation régionale de confiture, pour pouvoir connaitre la consommation nationale. Nous avons ciblé tous les grands clients de Madagascar (super marché, les restaurants, les consommateurs directs,….).

Table des matières

INTRODUCTION

PREMIÈRE PARTIE IDENTIFICATION DU PROJET

CHAPITRE I. LA PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET

SECTION I. LA PRÉSENTATION DU LIEU D’IMPLANTATION

§1. La Présentation du lieu

A. La Localisation

B. La Situation géographique

C. La Délimitation administratif

D. La présentation de la population

E. La température

F. Le climat et la pluviométrie

§2. La Situation économique du lieu

A. L’Agriculture

a. Les Potentialités de la région

b. Les Types de culture

B. La Communication

C. Les Infrastructures

SECTION II. LES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

§1. L’Historique de la confiture

§2. L’Objectif du projet

A. Les Objectifs globaux

B. L’Objectif spécifique

§3. La Mission et intérêt de l’entreprise

§4. La Justification du choix du site

§5. Présentation de l’entreprise

A. Dénomination de la société

B. La Raison sociale

C. Le Siège social

D. La Forme juridique

SECTION III. APERÇU GENERAL SUR LA FILIÈRE ANANAS

§1. La Généralité sur l’ananas

A. Origine et historique de l’ananas

B. La Morphologie

a. Les racines

b. La tige

c. Les feuilles

d. La fleur

e. Le fruit

f. Les graines

j. Les rejets

C. La Classification

D. Les Phases végétatives

a. La Phase de croissance

b. La Phase de floraison

c. La Phase de fructification et de maturation

§2. L’Écologie

§3. Les Variétés

§4. Les Techniques Culturales

A. La Préparation du sol

B. Le Mode

C. La Plantation

a. La Période est fonction de la récolte attendue ou souhaitée

b. La Préparation des rejets : En fonction du poids (variable de 300 à 500g)

c. La Mise en sol

d. L’Écartement

e. Les Entretiens

D. Les maladies & Ennemis

a. Les maladies

b. Les ennemis

§5. La Récolte

CHAPITRE II. L’ÉTUDE DU MARCHE VISE

SECTION I. L’ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L’OFFRE

§1. L’Analyse de la demande

A. La demande régionale

B. La demande nationale

§2. L’Analyse de l’offre

SECTION II. L’ANALYSE DE LA CONCURRENCE

§1. Les concurrents directs

§2. Les concurrents indirects

SECTION III. LES STRATÉGIES ET LES POLITIQUES MARKETING ENVISAGÉES

§1. Les stratégies marketing

A. La stratégie push

B. La stratégie pull

§2. Les politiques marketings

A. La Politique général de produit

a. Les normes

b. La Qualité

c. L’emballage

d. le conditionnement

B. La politique de prix

C. La politique de distribution

D. La politique de communication et de promotion

a. La Politique de communication

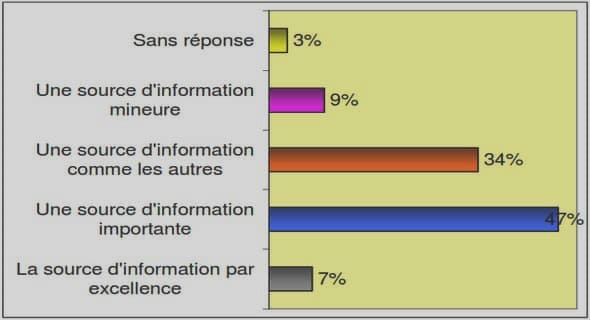

a.1. Les médias

a.2. L’animateur de vente

b. La Politique de promotion

§3. La mise au point des confitures

CHAPITRE III. LE CADRE LOGIQUE DU PROJET

SECTION I. ANALYSE DE LA SITUATION

§1. Analyse des problèmes

§2. Analyse des objectifs

§3. Analyse des stratégies

SECTION II. APPROCHE DE CADRE LOGIQUE

§1. La Définition du cadre logique

§2. Les composantes du cadre logique

A. La logique verticale

B. La logique horizontale

§3. Les parties prenantes du cadre logique

A. Le promoteur du projet

B. Les partenaires

a. La banque, bayeur, PNUD

b. État et la région SAVA

c. District d’Antalaha

d. La contribution

e. Les Clients

SECTION III. LE TABLEAU DU CADRE LOGIQUE

DEUXIÈME PARTIE : LA CONDUITE DU PROJET

CHAPITRE I. L’ÉTUDE DE FAISABILITÉ TECHNIQUE DU PROJET

SECTION I. LES ASPECTS RÉGLEMENTAIRES DE L’UNITÉ

§1. Les réglementations sur la constitution de la société

§2. Les réglementations touchant la confiture d’ananas

SECTION II. LE PROCESSUS DE FABRICATION

§1. L’approvisionnement

A. La phase de prétraitement

B. La Phase de traitement

§2. La production

A. L’Addition de sucre

B. L’Ajout de pectine et d’acide

§3. Les différents organismes de normalisation

SECTION III. ÉTUDE DE L’ORGANISATION DES ACTIVITÉS

§1. La structure envisagée et la qualification du personnel

A. Le Processus Organisationnel

a. La Politique de Recrutement

a.1. L’Analyse des postes

a.2. La Recherche de candidature

a.3. Le triage des candidatures

a.4. Les tests

a.5. L’entretien

a.6. La formation

b. La présentation de la structure

c. Les attributions et les profils du personnel

B. L’organisation du travail et la gestion du personnel

a. L’organisation du travail envisagé

b. La gestion du personnel

c. La rémunération du personnel

c.1. La fixation de la rémunération

c.2. Le montant de la rémunération

C. La mise en place du programme d’activité

CHAPITRE II. L’ÉTUDE DE FAISABILITÉ FINANCIÈRE DU PROJET

SECTION I. LES INVESTISSEMENTS

§1. L’Évaluation du coût des investissements

A. Le Terrain

B. Les infrastructures

C. la récapitulation des investissements

§2. Les amortissements de ces investissements

SECTION II. LE FINANCEMENT

§1. La structure de financement

§2. Le remboursement d’emprunt

§3. Le Compte de gestion

A. Le compte des charges

a. Les matières premières

b. Les approvisionnements

c. Les achats non stockés

d. Les charges externes et autres

e. Les charges du personnel

f. Les impôts et taxes

g. Les charges financières

h. La dotation aux amortissements

i. Les impôts sur le bénéfice des sociétés (IBS)

j. Les charges imprévues

B. Le compte des produits

SECTION III. L’ANALYSE DE RENTABILITÉ

§1. Le compte de résultat

A. La Capacité d’autofinancement (CAF)

B. Le Cash-flow

§2. Le bilan

A. Le bilan de départ

B. Le bilan prévisionnel

§3. Le plan de financement

CHAPITRE III. ÉVALUATION ET IMPACTS DU PROJET

SECTION I. L’ÉVALUATION ÉCONOMIQUE

§1. La Notion de Valeur Ajoutée (VA)

§2. Le Ratio de performance

SECTION II. L’ÉVALUATION FINANCIÈRE

§1. Les outils d’évaluation

A. La Valeur Actuelle Nette (VAN)

B. Le taux de Rentabilité Interne(TRI)

C. L’Indice de profitabilité (Ip)

D. Le Délai de Récupération des Capitaux Investis (DRCI)

§2. Le seuil de rentabilité

§3. Selon les critères d’évaluation

A. La pertinence du projet

B. L’efficacité du projet

C. L’efficience du projet

D. La durée de vie du projet

SECTION III. LES IMPACTS DU PROJET

§1. Impact social

§2. Impact environnemental

§3. Les impacts économiques et les risques

A. Les impacts économiques

B. Les Risques

CONCLUSION

BIBLIOGRAPHIE

ANNEXES