Télécharger le fichier original (Mémoire de fin d’études)

Composition et caractéristiques

Effondrement des nuages

Proto-étoiles et jeunes étoiles

Diagramme de Hertzsprung-Russel

Table des matières

Table des matières

Introduction Générale

I Partie introductive

1 Évolution stellaire

Introduction, bref historique

1.1 Nuages moléculaires

1.2 Proto-étoiles et jeunes étoiles

1.3 Séquence principale

1.4 Fin de vie et objets compacts

1.5 Temps de vie caratéristique des étoiles

Conclusion

2 Systèmes binaires et interactions

Introduction et bref historique

2.1 Formation de couples stellaires

2.2 Généralités sur l’accrétion

2.3 Couples en interaction : les binaires X

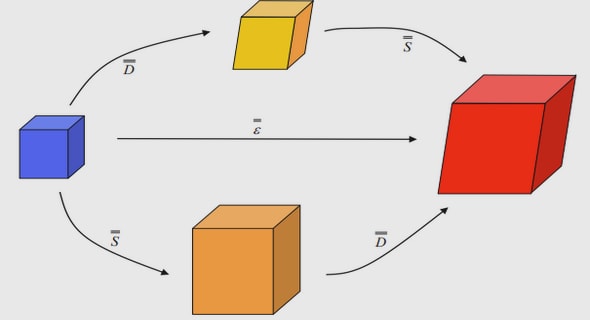

2.4 Chemins évolutifs passant par le stade de binaire X

2.5 Fin de vie et couples d’objets compacts

Conclusion

3 Messagers astrophysiques

Introduction, bref historique

3.1 Ondes électromagnétiques

3.2 Neutrinos

3.3 Ondes gravitationnelles

Conclusion

4 Observables du domaine électromagnétique

4.1 Photométrie

4.2 Spectroscopie

II Recenser les systèmes binaires X connus

Introduction de la deuxième partie

5 Recensement : catalogues, corrélations croisées et mises a jour

5.1 Les catalogues

5.2 Corrélation croisée

5.3 Corrélation avec l’Observatoire Virtuel

5.4 Projet Gaia HMXB

5.5 Résultats du recensement des binaires accrétantes

Conclusion de la deuxième partie

La liste des binaires X dans la Voie Lactée et les Nuages deMagellan

III Identifier la nature de sources X

Introduction de la troisième partie

6 Données observationnelles en infrarouge proche

6.1 L’échantillon de sources X à identifier

6.2 Stratégies d’observation et de réduction des données

6.3 Acquisitions et extraction des observables

7 Identification des sources

7.1 Méthode d’identification

7.2 Estimation de la distance pour les binaires galactiques

7.3 Example d’identification : IGR J13020¡6359

8 Résultats et discussions

8.1 Sources identifiées

8.2 Compatibilité statistique de l’échantillon

Conclusion de la troisième partie

L’article publié dans Astronomy & Astrophysics

IV Révéler l’environnement d’une binaire obscurcie :

IGRJ16318-4848

Introduction de la quatrième partie

9 Données observationnelles en optique, infrarouge proche et moyen

9.1 Spectroscopie visible/infrarouge : VLT/X-Shooter

9.2 Spectroscopie infrarouges moyens : Spitzer

9.3 Photométrie infrarouges lointains : Herschel

10 Un environnement complexe révélé par la spectroscopie d’X-Shooter

10.1 Abondance relative entre hydrogène et hélium

10.2 Bandes interstellaires diffuses

10.3 Profils P-Cygni

10.4 Profils en plateau

10.5 Profils en double pics

10.6 Profils fins

10.7 Raie H®

10.8 Résumé des informations dérivées à partir de la spectroscopie X-Shooter

10.9 Inclinaison du système

10.10Estimation de la distance

11 Distribution spectrale d’énergie large bande

11.1 Description des données

11.2 Géométrie attendue

11.3 Contribution du disque

11.4 Contribution du rebord interne du disque

11.5 Contribution de l’étoile centrale

11.6 Méthode de rougissement artificiel des données

11.7 Résumé, méthode et hypothèses

11.8 Résultats de l’ajustement de la SED

11.9 Discussions sur les résulats d’ajustement de la SED

12 Modélisation d’atmosphère stellaire

12.1 Le code PoWR

12.2 Résultats

12.3 Discussions

Conclusion de la quatrième partie

L’article soumis à The Astrophysical Journal

V Caractériser la variabilité d’un microquasar :

Swift J174511.0-262411

Introduction de la cinquième partie

13 Données observationnelles

13.1 Données VLT/ISAAC

13.2 Données VLT/FORS2

13.3 Extraction de la photométrie

13.4 Correction de l’extinction interstellaire

14 Quantités dérivées à partir des nouvelles données

14.1 Magnitude en quiescence

14.2 Période orbitale

14.3 Distance du système

15 Distribution spectrale d’énergie des infrarouges aux X

15.1 Modélisation

15.2 Méthode et résultats de l’ajustement

15.3 Discussion sur les résultats des ajustements

Conclusion de la cinquième partie

L’article soumis dans Astronomy & Astrophysics

Conclusion Générale

Liste complète des références

Bibliographie

Liste des figures

Liste des tableaux