Les bactéries

Morphologie: Les bactéries font partie des protistes procaryotes. Elles ne possèdent pas un véritable noyau ; à la place existe un chromosome unique non délimité par une membrane nucléaire. Leur structure est simple, on distingue les éléments constants retrouvés dans tous types de bactéries et les éléments facultatifs qui diffèrent d’une espèce à l’autre.

Les éléments constants sont constitués par la paroi, la membrane plasmique, le cytoplasme, l’appareil nucléaire, les ribosomes.

Les éléments facultatifs sont : le plasmide, la vacuole, la capsule, le flagelle, le pili, la spore. La structure de la paroi bactérienne permet de distinguer les bactéries à gram positif des bactéries à gram négatif. Elle est composée essentiellement d’une couche de peptidoglycane chez les bactéries à gram positif. Elle est moins épaisse chez les bactéries à gram négatif et d’autres structures tapissent la paroi.

La couche de peptidoglycane est formée par l’alternation de polymère de N- acetylglucosamine et d’acide N-acetylmuramique.

Génétique bactérienne

Les processus d’adaptation des bactéries à leur environnement font intervenir des transferts d’ADN bactérien entre elles. Parmi ces processus on distingue la transformation, la conjugaison et la transduction. La mutation fait partie de l’origine des changements de caractères des bactéries. La transformation : C’est un transfert de matériel génétique libéré d’une bactérie exogénote qui est fixé et absorbé par des bactéries réceptrices dites en état de compétence.

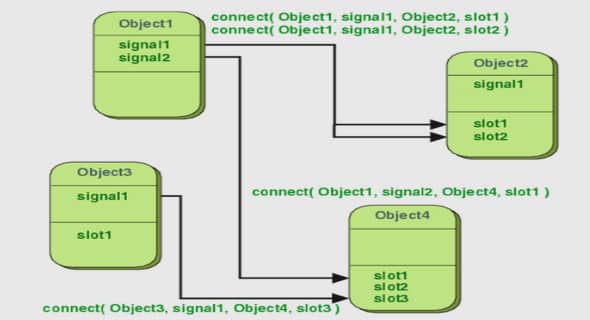

La conjugaison : C’est un processus qui nécessite un contact préalable et un appariement entre les bactéries de sexe différent avec la formation d’un pont cytoplasmique permettant les échanges bactériens. Le transfert d’ADN chromosomique est à sens unique, orienté, progressif et quelquefois total et met en évidence la différenciation sexuelle entre le donneur et le receveur.

La transduction : Il s’agit d’un transfert d’ADN bactérien partiel, par l’intermédiaire d’un vecteur (bactériophage) dont le rôle est passif.

Cibles des antibiotiques

Le mode d’action des antibiotiques est très variable. Ils interagissent à différents niveaux du métabolisme du microorganisme. On distingue :

L’Inhibition de la synthèse de la paroi bactérienne : les bêtalactamines, les glycopeptides et les fosfomycines empêchent la synthèse des peptidoglycanes qui sont les principaux constituants de la paroi.

L’inhibition de la synthèse de la membrane cytoplasmique : les polymixines agissent en lésant la membrane cellulaire.

Inhibition de la synthèse de l’ADN : les antibiotiques de la famille des quinolones opèrent en inhibant l’ADN gyrase et le topoisomérase IV qui sont des enzymes indispensables à la réplication de l’ADN.

Les sulfamides sont des inhibiteurs de la synthèse de l’acide folique. Ce dernier étant un élément nécessaire à la synthèse de l’ADN.

Inhibition de la synthèse de l’ARN : les rifamycines bloquent l’ARN polymérase qui est l’enzyme responsable de la constitution du polymère.

Inhibition de la synthèse protéique : plusieurs familles d’antibiotiques agissent à ce niveau : Les aminosides attaquent l’ARN messager en troublant la lecture du message génétique, provoquant ainsi la synthèse d’une protéine défectueuse et non fonctionnelle.

Les cyclines entrent en compétition avec l’ARN de transfert, empêchant ainsi l’allongement de la protéine. Les phénicolés empêchent les acides aminés de s’assembler pour former une protéine. les antibiotiques de la famille des quinolones opèrent en inhibant l’ADN gyrase et le topoisomérase IV qui sont des enzymes indispensables à la réplication de l’ADN.

Les sulfamides sont des inhibiteurs de la synthèse de l’acide folique. Ce dernier étant un élément nécessaire à la synthèse de l’ADN.

Inhibition de la synthèse de l’ARN : les rifamycines bloquent l’ARN polymérase qui est l’enzyme responsable de la constitution du polymère.

Inhibition de la synthèse protéique : plusieurs familles d’antibiotiques agissent à ce niveau : Les aminosides attaquent l’ARN messager en troublant la lecture du message génétique, provoquant ainsi la synthèse d’une protéine défectueuse et non fonctionnelle.

Les cyclines entrent en compétition avec l’ARN de transfert, empêchant ainsi l’allongement de la protéine. Les phénicolés empêchent les acides aminés de s’assembler pour former une protéine. Les moyens de diagnostic: Le diagnostic bactériologique est un ensemble de moyens permettant de confirmer l’étiologie infectieuse d’origine bactérienne. Ces moyens diagnostics sont variés et caractérisés par le diagnostic direct ou le diagnostic indirect.

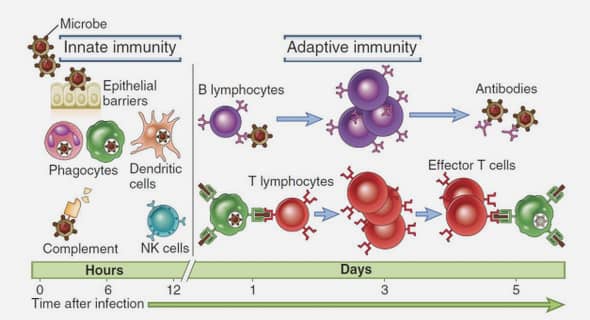

Le diagnostic direct permet la mise en évidence de la bactérie elle-même. Un examen macroscopique du prélèvement est réalisé au préalable avant l’examen direct au microscope. Le diagnostic indirect est la mise en évidence de la réponse immunitaire de l’organisme à l’infection par la présence d’anticorps spécifiques. Il existe divers techniques pour déceler la présence d’anticorps : Réaction d’agglutination, ELISA, Réaction de déviation ou fixation du complément, Recherche d’anticorps par immunofluorescence..

Les antibiotiques

On appelle antibiotique toute substance chimique élaborée par des micro-organismes ou produite par synthèse et qui sont capables d’inhiber le développement ou de détruire les bactéries et d’autres micro-organismes. Leur activité thérapeutique se manifeste à de faible dose et de manière spécifique. Ces molécules sont dépourvues de toxicité sur les cellules hôtes, leur effet est ciblé pour tuer les bactéries.

Pharmacodynamie : La pharmacodynamie des antibiotiques correspond à l’étude de son effet sur les bactéries. Les antibiotiques peuvent avoir une action bactéricide c’est-à-dire qu’ils provoquent la mort immédiate des germes. Ils sont dits bactériostatiques quand leur effet est limité à empêcher le développement des germes . CMI ou Concentration Minimale Inhibitrice : c’est la concentration la plus faible de l’antibiotique qui empêche la croissance bactérienne. La bactériostase est quantifiable par la CMI. CMB ou Concentration Minimale Bactéricide : c’est la plus faible concentration d’antibiotique qui tue à 99,99% les germes. La bactéricidie est quantifiable par la CMB. Pharmacocinétique : La pharmacocinétique des antibiotiques est l’étude du sort des antibiotiques dans l’organisme. L’antibiotique traverse quatre étapes au niveau de l’organisme : l’absorption, la distribution, la biotransformation et l’élimination .

Table des matières

INTRODUCTION

REVUE DE LA LITTERATURE

I. Les bactéries

I.1. Morphologie

I.2. Classifications des bactéries pathogènes pour l’Homme

I.3. Génétique bactérienne

I.3.1. La transformation

I.3.2. La conjugaison

I.3.3. La transduction

I.4. Cibles des antibiotiques

I.5. Les moyens de diagnostics

II. Les principales maladies infectieuses

III. Rappel sur les antibiotiques

III.1. Historique

III.2. Définition

III.3. Pharmacodynamie

III.4. Pharmacocinétique

III.5. Spectre d’activité

III.6. Antibiogramme

III.7. Classification des antibiotiques

III.8. Résistance bactérienne

III.9. Association d’antibiotiques

III.10. Effets secondaires

III.11. Modalités d’utilisation des antibiotiques

III.12. Eléments de surveillance au cours d’un traitement antibiotique

METHODOLOGIE ET RESULTATS

MATERIELS ET METHODES

I. Cadre de l’étude

II. Critère d’inclusion

III. Critère d’exclusion

IV. Taille de l’échantillon

V. Paramètres étudiés

VI. Moyens

RESULTATS

I. Description de la population d’étude

II. Répartition des affections traitées par les antibiotiques

III. Germes et antibiogrammes

III.1. Fréquence de l’examen bactériologique

III.2. Germes isolés

III.3. Résultats des antibiogrammes

IV. Relation entre antibiotiques et leurs indications

IV.1. Principales indications des pénicillines

IV.2. Principales indications des céphalosporines

IV.3. Principales indications des nitro-imidazolés

IV.4. Principales indications des quinolones

IV.5. Principales indications des macrolides

IV.6. Principales indications des aminosides

IV.7. Principales indications des cyclines

V. Fréquence de prescription d’antibiotique

VI. Répartition selon la famille d’antibiotique prescrite

VII. Répartition selon le type d’antibiotique

VIII. Répartition des prescriptions selon la voie d’administration

IX. Répartition des antibiotiques selon la dénomination (spécialité ou générique)

X. Évolution des traitements

XI. Association d’antibiotiques

DISCUSSION

I. Appréciation des paramètres épidémiologiques

II. Appréciation des indications de l’antibiothérapie

III. Appréciation de l’antibiogramme

IV. Consommation globale du service

V. Appréciation des antibiotiques utilisés

VI. La voie d’administration

VII. La dénomination

VIII. L’évolution du traitement

IX. Association d’antibiotiques

RECOMMANDATIONS

CONCLUSION

ANNEXES

BIBLIOGRAPHIE