Développements précoces du concept de travail

mécanique (fin e s.-début e s.)

LA FORCE POUR REMONTER LES BATEAUX DANS LA CONCEPTION DE LA HIRE

(1702) Un homme comme La Hire cherche à réduire le travail des hommes au poids soutenu dans des effets particuliers, tel que la résistance des bateaux aux flots, par des méthodes inédites. Voyons comment. 1.F.b.i CALCUL = ECONOMIE C’est un beau mémoire que présente La Hire en 1702. Intitulé Examen de la force nécessaire pour faire mouvoir les bateaux tant dans l’eau dormante que courante, soit avec une corde qui y est attachée & que l’on tire, soit avec des rames, ou par le moyen de quelque machine, 225 La Hire propose une nouvelle méthode de détermination de l’effet des bateaux à partir de leur résistance au mouvement. Fontenelle, à l’occasion de ce mémoire, énonce les espoirs et les ambitions d’une telle recherche, non pas seulement celle de La Hire en particulier, mais des recherches mécaniques de l’Académie en général : Nous sommes dans un siècle où les arts cherchent à profiter des nouvelles lumières de la philosophie. Comme la nature du mouvement est mieux connue, on voit naître plus de machines, ou du moins plus d’idées, qui d’ordinaires sont ingénieuses ; sur-tout l’utilité qu’il y auroit pour les inventeurs à remonter les bateaux contre le courant des rivières en épargnant les chevaux, a fait que la plûpart ont tourné de ce côté-là leurs desseins, & les efforts de leur esprit.226 On a vu, en effet, à quel point le sujet du remontage des navires est présent à l’Académie à cette époque. Fontenelle et La Hire mettent en garde, cependant, contre les inventeurs de toute sorte, qui prétendent inventer des machines sans rien connaître de la mécanique. Le point délicat, en effet, est de pouvoir mesurer l’effet. Comment le définir ? Dans l’idée de Fontenelle, l’effet peut être réduit au poids : 225 LA HIRE, PHILIPPE DE, « Examen de la force nécessaire pour faire mouvoir les bateaux tant dans l’eau dormante que courante, soit avec une corde qui y est attachée & que l’on tire, soit avec des rames, ou par le moyen de quelque machine », HMARS, 1702, M, 254-280. 226 HMARS: 1702, H, 126. -129- Rien n’est exactement connu en mécanique que ce qui est évalué en livres ; on ne sait ce que vaut une force, que quand on sçait quel poids elle peut soûtenir.227 Et cette détermination est essentielle dans les ouvrages d’art car : […] il est aisé d’être trompé au succès de ces sortes de machines, parce qu’il est très-difficile d’en faire le calcul, c’est-à-dire, de sçavoir précisément à quoi monte la résistance de l’eau courante qu’on entreprend de vaincre, & à quoi montera la force qu’on y veut opposer.228 Le but est clairement énoncé par Fontenelle : le raisonnement seul pourra plus facilement épargner les frais de l’expérience229 , et il faut entendre le mot épargne au double sens d’économie d’argent et de peine. Cette ambition est une constante de l’époque. Fontenelle, La Hire, Amontons et Parent expriment tous la même vue : que la technique et la science mécanique se rapproche afin de déterminer les lois naturelles des effets des objets techniques. Un seul but : le calcul des effets à fin de prévision et de maximisation. Entre la technique et la mécanique rationnelle vient alors se créer un espace : celui de la science des techniques, c’est-à-dire la technologie, dont le point central est l’effet des machines, bientôt défini par le travail. Cette technologie aura l’ambition de s’appliquer à toutes les machines artificielles, certes, mais également à toutes les entités comprises sous le schème de la machine, dont l’homme, ultime référent de toute la mécanique de l’effet.

PRINCIPE DE CALCUL : UNE « FICTION GEOMETRIQUE »

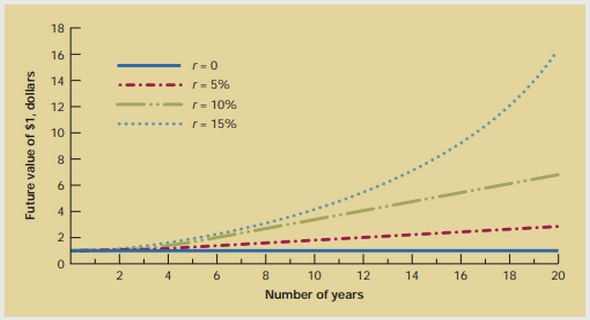

Pour ce faire, dans ce mémoire, La Hire va rapprocher les recherches sur la mesure de la force mouvante de l’eau et de la résistance des solides à celle-ci, de la considération du travail des rameurs et des machines destinés à remonter les bateaux. Il reprend donc dans un premier temps les expériences de Huygens (cf. supra), et de Mariotte. Il propose alors ce qu’il appelle lui-même une fiction géométrique : considérer que l’eau venant frapper la surface d’un bateau et de ses éventuelles rames exerce le même effort, assimilable à un poids, qu’un parallélépipède d’eau ayant comme base la somme de la surface du bateau et des rames, et comme hauteur celle nécessaire pour que de l’eau tombant de cette hauteur ait la même vitesse que l’eau venant choquer le navire. En somme, ce que propose La Hire, c’est le modèle de la balance semblable à celui de la première expérience de Huygens sur la force des eaux : mettre en équilibre d’un côté le courant animé d’une vitesse et de l’autre un prisme d’eau statique (voir la Figure 16).Figure 16 : Si un corps pesant tombe en chute libre depuis le point A, il atteindra en une seconde la distance de 14 pieds et la vitesse de 28 pieds par seconde. La Hire se justifie, en citant Mariotte qui, par une expérience au milieu de la Seine en avait déterminé la vitesse (3 pieds & ¼ par seconde), ainsi que le poids que ce courant pouvait soutenir lorsqu’on lui opposait perpendiculairement une plaque de 36 pouces carrés (résultat : 3 livres ¾). Il calcule alors quelle hauteur d’eau doit avoir un prisme de 36 pouces carrés pour avoir un poids de 3 livres ¾ (en considérant qu’un pied cube d’eau pèse 70 livres). Réponse : 31 lignes, ou 2 pouces 7 lignes à peu près. Puis il détermine à quelle vitesse serait émis un jet d’eau sortant d’un réservoir si la colonne située au-dessus de lui était de 2 pouces 7 lignes. Il trouve : 3 pouces ½ par seconde. C’est-à-dire une valeur proche de la vitesse expérimentale mesurée par Mariotte. Conclusion : si on néglige les défauts de l’expérience, on voit qu’un courant d’eau de vitesse V exerce sur une surface S la même force que le ferait un solide d’eau de base S et de hauteur H nécessaire à l’acquisition par un solide de la vitesse V (H est proportionnelle au carré de la vitesse). Pour mener à bien son calcul, il lui a suffi de considérer (Figure 16) qu’un corps pesant parcourt une distance AD=14 pieds en une seconde de temps, atteignant au bout de cette seconde la vitesse VD de 28 pieds par seconde ; et que dans la chute d’un corps pesant les rapports des hauteurs sont en raison du rapport des carrés des vitesses, autrement dit AD/AB= VD²/VB². Donc VB= AB AB AD AB VD 56. 14 28² ( ². ) = ⋅ = ou AB = VB²/56. Les vitesses et distances doivent être exprimées en pieds. Bien sûr, sa théorie implique que l’on puisse réduire la surface des navires à une surface pleine et perpendiculaire. Evasif, il considère qu’on peut réduire à cela toutes les surfaces irrégulières que le bateau expose au mouvement. Par cette affirmation un peu obscure, nous supposons qu’il prend en compte la surface de toute la partie immergée de la proue dont l’angle avec la direction du fluide est compris entre 0 et 90 degrés. L’irrégularité, le frottement, sont alors assimilés à une résistance directe. De la sorte, donc, si on connaît VB, la vitesse du bateau, on connaîtra la hauteur d’eau AB correspondante, et il suffira de faire le produit AB . S . ρ = P (avec ρ le poids d’un pied cube d’eau que Huygens prendra désormais égal à 72 livres pour des raisons de commodité), pour obtenir l’effort de l’eau contre un bateau. Il est strictement équivalent, nous dit-il, que le bateau soit immobile dans une eau courante, ou en mouvement dans une eau dormante, ou même que les deux entités soient mobiles : il suffira de prendre la vitesse relative du fluide par rapport au bateau. Ceci lui permet d’examiner la force des chevaux pour tirer un bateau en prenant l’exemple d’un grand bateau Foncet sur la Seine qui présente 108 pieds de surface à l’eau animé d’une vitesse de 2 pieds ½ par seconde, et tiré par 12 chevaux qui le font remonter à contre courant de 1 pied ½ par seconde, soit “9000 toises en dix heures, qui est le tems que les chevaux peuvent travailler chaque jour”230. Alors AB= 4²/56= 3 pouces 5 lignes 1/7 environ pour la hauteur du prisme d’eau, ce qui représente un poids égal à 108x72xAB= 2222 livres environ (et non 1896 comme l’indique La Hire). Chaque cheval soutient alors 158 livres d’après La Hire (185 d’après nous), faisant 1 pied ½ par seconde. Ce dont il est question ici c’est l’idée d’un calcul de l’effort des chevaux dans le cadre d’un travail.

L’EFFET DEPEND DE L’APPLICATION DES FORCES

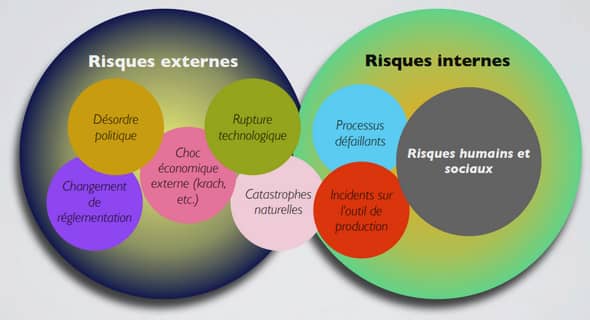

La Hire fait alors une importante digression nécessaire à l’entente de son sujet, et qui a trait pour ainsi dire à la répartition des forces qui a lieu quand deux bateaux sont remontés en même temps : par exemple lorsqu’une corde relie les deux, chacun mobile, et qu’une puissance interne à l’un des bateaux tire cette corde. Autre exemple : un bateau est relié à une poulie fixée sur un piquet planté au milieu de la rivière, par l’intermédiaire d’une corde sur laquelle des hommes ou un cheval tirent, à l’aide d’un cabestan par exemple. La Hire donne 230 LA HIRE, « Examen de la force nécessaire pour faire mouvoir les bateaux »: M, 261. Nous soulignons. -132- une vue tout à fait originale de la chose, en faisant appel à une expérience que tout un chacun peut refaire chez lui s’il dispose d’une corde, d’un chariot à roulettes et d’une poulie. Il a essayé, dit-il, en se mettant dans un petit chariot attaché à un point fixe par une corde horizontale, de tirer la corde à force de bras, pour ainsi amener le chariot près du mur. Toute la peine du monde lui a été nécessaire. Remplaçant ensuite ce point fixe par une poulie, il a pu tirer le chariot bien plus aisément. De même, il aurait tenté de monter à la corde à la force des bras, sans vraiment y arriver. On imagine la scène cocasse du professeur de mathématiques au collège de France, tenter de faire un exercice aussi physique. Disposant alors en lieu et place du point fixe au plafond, une poulie par dessus laquelle il fit passer la corde, et mettant le pied dans une boucle formée à l’autre extrémité de la corde (à la manière d’un étrier), il put, quoiqu’en dévidant deux fois plus de corde, se faire monter très aisément. Au delà de l’anecdote, La Hire propose une interprétation : dans les cas où seul un point fixe, et non une poulie, est utilisé, une partie de la force est perdue inutilement. En effet, tandis que La Hire s’escrime sur son chariot à tirer la corde, il utilise une partie de sa force à un usage inutile : tirer le point fixe. Fontenelle explique : Dans la première disposition, les mains de l’homme assis dans le traineau, ayant saisi la partie de la corde la plus avancée vers le point fixe qu’elles ont pû, elles font la double action, & de s’appuyer par le moyen de la corde sur le point fixe qu’elle tireroient à elles, s’il n’étoit immobile, & de tirer à elles & vers le point fixe, l’homme & le traineau par le moyen des muscles des bras. Or il est manifeste que l’action par laquelle les mains tirent à elles le point fixe, est inutile à cet égard. Dans la seconde disposition, cette action inutile de tirer à soi le point fixe, se change en celle de faire avancer le traineau vers ce même point, parce qu’un des bouts de la corde est alors attaché au traineau231 On observe la même chose quand on tire un fardeau à soi en s’arcboutant sur ses pieds : on pousse la terre avec les pieds, et on tire le fardeau avec les bras qui font un effort égal à celui des pieds, “mais il est visible que l’action des pieds, quoique nécessaire pour tirer le fardeau, n’est pas celle qui le tire. Si l’on pouvoit faire en sorte que cette action des pieds tirât aussi le fardeau, & la mettre à profit pour cet effet que l’on a uniquement en vûe, il est clair qu’on en tireroit la fardeau avec une fois plus de facilité, puisque la nouvelle action qui y consipireroit seroit égale à la premiere.” 232 Ceci bien entendu, La Hire peut appliquer son calcul au cas d’un bateau dont la force mouvante pour remonter se trouve sur le bateau même, dans le cas où il est remonté vers un piquet à l’aide d’une corde passant sur une poulie disposée sur ce même piquet. On se retrouve alors dans le même cas que précédemment. “Ainsi […] on voit qu’il ne faut que la moitié de la force pour faire le même effet que si le bateau étoit tiré par une puissance qui marcheroit à terre” 233. Bien sûr, la puissance doit faire le double de chemin. Mais, insiste La Hire à plusieurs reprises, ce n’est pas proprement cette augmentation de chemin qui fait l’augmentation de force, comme on l’entend affirmer à propos d’autres cas. Ici, l’homme a toujours la même force, elle est simplement appliquée différemment. Ca n’est pas le fait de dévider de la corde qui fait qu’on a plus d’effet. On peut ainsi, dit La Hire, tirer une corde au bout de laquelle rien n’est attaché, et on en dévidera ainsi tant qu’on voudra sans faire le moindre effet, en supposant la corde sans pesanteur. La cause du plus d’effet n’est pas le plus de chemin, mais la double application d’une même force. Une même force peut ainsi faire deux fois plus d’effet, au sens d’un poids soutenu. Idem si ce premier bateau est rattaché à un second, au lieu d’un piquet et si la force mouvante est dans le premier bateau. Mais il faut alors prendre garde à ce que la surface exposée aux flots sera double (si les deux bateaux sont identiques), ce qui n’arrive pas dans les cas précédents.

INTRODUCTION : RENDRE LA SOUPE INTELLIGIBLE

|