Revue de la littérature

Sur le contact entre le pékinois et la langue mandchoue

Le Contact PM a attiré l’attention des chercheurs à partir des années 1950. Ota met en exergue un lien proche entre le pékinois et la langue mandchoue. Il estime que les caractéristiques du pékinois sous les Qing relèvent d’une forte influence de la langue mandchoue (1950, 1954, 1963). Jerry Norman (1988) a souligné l’influence du mand chou sur le pékinois . Wadley (1996) a mis en lumière également la contribution du mandchou au développement du pékinois contemporain. Parmi les chercheurs chinois, les études sur le contact entre le pékinois et la langue mandchoue se sont émergées partir des années 1990. Hu Zengyi (1989, 1994) a étudié la relation d’emprunt entre la langue chinoise et le mandchou à travers l’analyse comparative de l’adverbe bai 白. Les études d’AisinGioro (1987, 1993, 2004) et celles de Zhao Jie (1993 ; 1996a ; 1996b) ont contribué à l’établissement d’un tableau complet du Contact PM. Ji Yonghai (1985, 2006b) a examiné également sur le contact linguistique entre le chinois et le mandchou.

Néanmoins, des discutions sur l’importance de l’influence du mandchou dans le pékinois contemporain se pour suivent jusqu’aujourd’hui. Zhao Jie estime que le pékinois doit être un “chinois de style mandchou”3 en faisant référence au pidgin historique, nommé Hánéryányǔ 漢兒言語 “langue des Hans”, qui résulte d’un mélange par de chinois et des langues altaïques (Ota, 1954 ; Jiang, 2013). Ce concept de la langue des Han a été exploré récem ment par Dai Zhaoming (2016). Pourtant, ce concept a été mis en question par Ji (2004b ; 2006a ; 2018a ; 2018b ; 2019a ; 2019b ; 2020). D’autres chercheurs tels que Zhou Yimin et Zhu Jiansong (1994) ont également neutralisé l’hypothèse sur l’importance des emprunts lexicaux au mandchou par le pékinois.

Les études du Contact PM prend son essor à partir des années 2010 grâce à la découverte des nouvelles matières premières et au développement des études sur le contact des langues entre les langues sinitiques et les langues altaïques. Ces études ont approfondi notre connaissance sur l’influence du mandchou dans le pékinois. Elles ont analysé non seulement les emprunts lexicaux, mais aussi les emprunts syntaxiques (Zu, 2013 ; Zu & Bi, 2017 ; Takekoshi, 2014, 2015b ; Zhang & Qi, 2016). L’influence du mandchou est en effet devenu un sujet incontournable dans les analyses récentes sur le pékinois, surtout en ce qui concerne l’emploi des mots dans des romans apparus après la fin des Qing (Li & Shi, 2015 ; Wei, 2017a,b).

Sur le développement du pékinois moderne

Les études précédentes identifient de nombreuses caractéristiques spécifiques en dialecte du pékinois. Certaines d’entre elles avaient existé avant la période du Contact PM. Nous mettons en valeur des caractéristiques clef qui existent pendant le Contact PM.

Au niveau phonétique, le pékinois moderne se ressemble aux dialectes du nord de Chine avant le contact sous les Qing, mais il ne reconnaît plus le groupe de consonnes [ts] ([tsh]), [s] et le groupe [tɕ]([tɕh]), [ɕ] lorsque ces derniers sont suivis de [i], [y] ou [i], [y] (Ota, 1988 ; Geng, 1992 ; Feng, 1997). Cette confusion a eu lieu entre 1743 et 1830, soit la période II (17221820)4 du Contact PM (Chen, 2014b ; Wang, 2017).

Au niveau syntaxique, le pékinois moderne possède de nouvelles particules modales, comme ma 嗎, apparu dans la période II (17221820), wa 哇, apparu plus tard dans la période III (18201911) (Ota, 1950 ; Chen, 2015). Le pékinois moderne emploie un marqueur de temps passé, láizhe, qui est apparu dans la période I (16441722) (Ota, 1950 ; AisinGioro, 1993 ; Yu, 2002 ; Chen, 2006). En plus, le pékinois moderne a un marqueur datif, qui est grammaticalisé à partir d’une préposition, gěi 給 (Ota, 1988 ; Zhu, 1979 ; Xu, 1992a ; Li & Chen, 2005 ; Li & Shi, 2015). Son emploi peut être détecté entre la période I et II. Le pékinois moderne crée un pronom à la 2ème personne honorifique du singulier, nín 您 et du pluriel, nínmen 您們. Ce pronom en écriture nín 您 est apparu vers la fin de la période II (Lü, 1940 ; Ota, 1950 ; Jiang, 1994a, 1995 ; Liu & Zhou, 2013). En fin, le pékinois fait émerger un marqueur de topicalisation dehuà 的話 dans les périodes II et III (Zhao, 1996b ; Jiang, 2004 ; Zhang & Chen, 2006).

Au niveau lexical, l’estimation du nombre d’emprunts au mandchou dans le pékinois varie selon les études. Zhao Zhenji (1934) a recensé une vingtaine d’emprunts au mandchou dans le pékinois moderne. Ota (1963) a analysé des emprunts potentiels dans des romans sous les Qing. D’autres études se sont multipliées à partir des années 1980 (Yu, 1988 ; Zhao, 1993 ; AisinGioro, 1993 ; Zhao, 1996a ; Zhou & Zhu, 1994 ; Zhou, 2002 ; Wadley, 1996 ; Mi, 1999 ; Shi, 2000 ; Ji, 2006a,b ; Hitoshi, 2013). Des dictionnaires de pékinois apparus dans cette période ont fait attention aux emprunts lexical au mandchou (Chen, 1985 ; Xu, 1990). Nous pensons que, à part des noms propres et des termes militaires, environ 50150 emprunts au mandchou sont encore détectables dans le pékinois contemporain aujourd’hui.

Sur le contact linguistique au nord de la Chine

Le Contact PM est toujours lié au contact linguistique plus général au nord de la Chine, c’estàdire, le contact entre les langues sinitiques et les langues altaïques.

L’influence historique des langues altaïques est conservée dans les dialectes du chinois au nord de la Chine. Hashimoto (1976, 1978, 1986, 1987) a pour première fois mis en avant cette thèse dans les années 1970 que Jerry Norman (1982, 1988) a par la suite approfondie . Charles N. Li (1983, 1995) et Stephen A. Wurm (1995) ont également contribué au développement de l’hypothèse sur l’existence du pidgin, ou d’une langue mixte pendant le contact linguistique.

Les études sur le contact linguistique au nord de la Chine ont eu un développement important à partir des années 2000. Deux courants d’études nous sont particulièrement utiles pour apprendre le Contact PM. L’observation des dialectes vivants au nord de la Chine ayant gardé l’influence linguistique des langue altaïques, en particulier ceux qui ont gardé les caractéristiques de la langue mixte, tels que Wutun et Tangwang (Chen, 1982, 1989 ; Janhunen et al., 2008 ; Xu, 2014 ; Xu & Wen, 2017 ; Xu, 2018 ; Xu & Ran, 2019), et l’application de la théorie du contact des langues dans l’histoire du chinois au nord de la Chine. La plupart des recherches se sont concentrées sur le contact linguistique pendant la période des Yuan et Qing comme Lin (1987b), Yu (1992, 2004), Zu (2001, 2002, 2003, 2013) ; Zu & Bi (2017), Takekoshi (2015b,a, 2018).

Problématique et méthodes de travail

Notre recherche sur l’influence du mandchou dans le pékinois moderne pendant le Contact PM a pour objectif de répondre aux questions suivantes :

1. Qui sont les deux acteurs dans le Contact PM ? Comment atil évolué le Contact PM ?

Comment les emprunts au mandchou ontils intégré dans le pékinois moderne ? En parallèle, comment le pékinois moderne atelle assimilé ces emprunts ?

Les emprunts au mandchou ontils été perdus après le Contact PM ?

Pour y répondre, nous recouvrons trois méthodes.

Méthode diachronique : Pour décrire le Contact PM, nous recueillons des documents historiques, y compris les commentaires linguistiques sur l’état du Contact PM et des éléments concernant les contextes sociaux ans lesquels le Contact PM a eu lieu. Cela nous aide à réaliser une périodisation plus pertinente du développement du Contact PM.

Méthode comparative : Nous comparons le vocabulaire dans le pékinois moderne, le chinois classique et le pékinois contemporain. Cela conduit à une réanalyse lexicale sur les emplois éventuels influencés par la langue mandchoue. D’ailleurs, nous utilisons la méthode comparative au rapprochement phonétique et lexical entre trois langues, la langue mandchoue ellemême, la langue jürchen qui est étroitement liée à la langue mandchoue, et la langue xibe5 qui est considérée comme un descendant de la langue mandchoue.. Ce rapprochement contribue également à identifier les emprunts au mandchou dans le pékinois moderne.

Méthode statistique : Nous préparons deux corpus de texte principaux pour notre analyse statistique, le corpus des manuels bilingues et le corpus du pékinois moderne. Ces deux corpus servent à quantifier, au long du Contact PM, le changement d’emploi des emprunts au mandchou dans le pékinois moderne pour nos études des cas (voir le tableau 1).

Structure de la thèse

Cette thèse se compose de trois chapitres. La première chapitre introduit le sujet de l’étude. l’importance du sujet, l’état des études et les problématique sont exposées dans cette chapitre.

Le deuxième chapitre, et le troisième chapitre constituent le cœur de notre recherche où nous apportons des réponses à la question de recherche posée, en nous appuyant sur de nouvelles évidences.

Le deuxième chapitre contient trois parties. La première partie explique l’objet de l’étude en précisant les définitions essentielles. La deuxième partie présente les méthodes de l’intégration lexicale du mandchou dans le pékinois moderne, c’estàdire, la transcription, la translittération et la composition bilingue. Le mécanisme du réemprunt est également présenté dans cette partie. La troisième partie dresse une sélection de vocabulaire sur les emprunts lexicaux du mandchou au pékinois moderne.

Le troisième chapitre concerne les études de cas sur l’influence du mandchou dans le pékinois moderne. Quatre cas sont analysés avec le corpus des matières bilingues et le corpus du pékinois moderne. Cette partie se termine avec une conclusion générale en indiquant les limites de notre travail et les perspectives.

La langue xibe, ou sibe en mandchou, xībó 锡伯 en chinois, qui fait partie des langues toungouses. Elle se trouve actuellement dans le NordOuest de la province du Xinjiang.

Eléments concernant l’objet de l’étude

Qu’estce que c’est le contact des langues entre la langue mandchoue et le pékinois moderne ? Pour répondre cette question, nous allons introduire ensuite trois éléments essentiels : un endroit où le contact a eu lieu, les langues en contact, et la période du contact.

Pékin et sa population

Pékin était la capitale de la dynastie des Qing pendant 268 ans (16441912). Comme les autres villes au nord est de la Chine, telles que Shenyang, Liaoyang, Dalian, etc., elle a été le terrain de jeux où la langue mandchoue et le chinois se sont interagi d’une manière intense. Le contact des langues se produit lorsque les locuteurs de deux ou plusieurs langues interfèrent mutuellement. Par rapport aux autres villes, Pékin délimite des frontières relativement distincte pour le Contact PM. Au niveau géographique, les remparts de Pékin séparent les locu teurs mandchous de ceux qui parlent chinois. Les mandchous héritent les remparts de Pékin des Ming, et les font protéger par les garnisons aux Huit Bannières1 à partir de 1648 pour mettre un terme aux conflits ethniques. Les Huit Bannières se sont installées à la « ville intérieure » (nèichéng 内城) au nord de Pékin lorsque les Hans2 sont déménagés à la « ville extérieure » (wàichéng 外城) au sud. Cette distinction a été indiquée par De Fontaney (1703) dans sa lettre édifiante. Apparemment cette division continuait jusqu’au début du XXe siècle comme illustré dans le plan de Sidney Gamble (voir la figure 2.1).

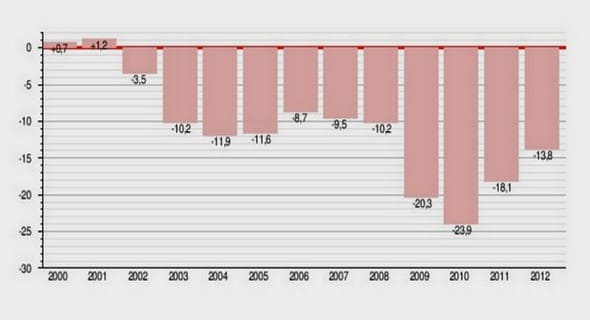

En plus, Pékin délimite une période précise sur le Contact PM. La fondation de la capitale en 1644 marque l’arrivée des Bannières à Pékin et dans ses alentours. Elle a crée une opposition ethnique entre 400 mille de Ban nières et 156 mille des Hans, et également une opposition géographique entre la ville intérieure et extérieure. Les Bannières, représentant 6274% de la population dans la capitale reste stable jusqu’à la fin du XIXe siècle (Han, 1996). Par la suite, avec la chute de la dynastie Qing qui est accélérée par la révolution républicaine de 1911, la pro portion des Bannières est descendue à 25.7% de la population, soit 764 mille en 1910 (Yuan, 2003). En outre, cette révolution républicain demande la chasse des tartares et le rétablissement d’un gouvernement des chinois. Nous allons discuter ce fait davantage dans la section 2.3 (p.16). Il a interrompu tout de suite le contact des langues.

La population à Pékin était plus variée comme indiqué cidessus. D’abord, les Huit Bannières comportent non seulement les locuteurs mandchous, mais aussi des locuteurs chinois et d’autres locuteurs avant le Contact PM.

gūsa en mandchou, bāqí 八旗 en chinois, il s’agit d’une organisation militaire dans lesquelles toutes les familles mandchoues se trouvaient réparties. Bannières ou les gens de Bannières sont appelés en gūsai nyalma en mandchou, qírén 旗人 en chinois.

L’organisation militaire des Huit bannières furent créées au début du XVIIe siècle. Elles furent mis en œuvre à réaliser le recensement des gens qui se soumettent au règne des Mandchous. Entre 1635 et 1642, les Bannières ac cueillirent des homologues mongols et des Hans, appelées respectivement les Bannières mongoles et les Bannières des Hans (Lu, 2010). Han Guanghui (1987) propose une estimation de l’ampleur de la population des bannières par le nombre des chefs niru3. Il indique que les Bannières mandchous et les autres composants, y compris la division booi4 divisent par population les Huit bannières en parties égales avant le début du XIVe siècle. Une estimation sur les pourcentages entre les locuteurs mandchous et les locuteurs chinois attendent toujours les matières à venir, pourtant les études trouvent que les locuteurs chinois étaient déjà plus nombreux que les locuteurs mandchous dans les Huit Bannières au début des Qing (Lin, 1987b, p.184), (AisinGioro, 2004, p.71720).

En conséquence, les langues pékinoise et mandchoue se sont déjà interagi au début des Qing. Geng Zhensheng (1998, 2007) suppose qu’il y a trois langues en majorité ou privilégiées dans la population à Pékin : le dialecte local utilisé par les habitant Han à la ville extérieure, le dialecte chinois du nordest parlé par les Bannières Hans et à la fin, la langue mandchoue. Ainsi, le mandchou est toujours entouré par d’autres langues, malgré une concentration des immigrés mandchous dans la ville intérieure.

Le deuxième point sur la complexité à identifier les emprunts au mandchou dans le pékinois moderne est les interférences que le dialecte pékinois a connues auparavant. Le tableau (2.1) explique les différents contacts que le chinois a eu à Pékin dans le temps5. Pékin fut d’abord une ville peu important pour les chinois au XIIe siècle6 et pour les Khitans à partir de 9367. Ainsi, la langue locale à Pékin rencontra les diverse langues telle que le proto mongol, le prototurc, etc. Le contact plus intense a débuté lorsque les Jürchens réinstallèrent leur capitale à Pékin en 1153. Le plan (FIG. 2.3) superpose les trois territoires lorsque Pékin fut la capitale des Jin (Jīnzhōngdū 金中都), la capitale des Yuan (Yuándàdū 元大都), et la capitale des Ming et Qing (Míngqīngběijīngchéng 明清北京城). Il montre que la ville Pékin focalisa l’attention des Altaïques pendant plus de cinq cents ans.

De plus, les études sur l’origine du dialecte pékinois indiquent qu’un pidgin mélangeant le chinois et des langues altaïques se fut propagé au seins des habitants au nord de la Chine sous la dynastie du Nord (439CE589CE). Cette langue véhiculaire est nommée hánéryányǔ 漢兒言語 (Ota, 1954 ; Jiang, 2013). Elle s’est produit lorsque les locuteurs nonchinois apprenaient de façon imparfaite le chinois, et que les locuteurs chinois l’acceptaient et l’approchent dans les communications au quotidien. Sa différence avec le chinois est peutêtre mise en lumière par le recueil des textes Fangyan réalisé sous la dynastie des Han occidentaux (202 AEC9CE)8.