Les transactions commerciales internationales

Les transactions commerciales se traduisent généralement par l’élaboration d’un contrat commercial. Ce dernier est établi par les deux parties contractantes, l’importateur et l’exportateur. Pour l’une des parties, il s’agit d’une vente et un achat pour l’autre.

Incoterms ou International commercial terms : Selon la chambre de commerce International de Paris, les incoterms sont définis comme suit : « Ensemble des conditions normalisés de livraison des marchandises ». Cette définition explique que dans le cadre d’un contrat commercial, les incoterms définissent les obligations réciproques de l’exportateur et de l’importateur pendant le déplacement des marchandises car en adoptant un incoterms déterminé dans un contrat, l’exportateur sait jusqu’à quel endroit précis et jusqu’à quel moment précis il supporte les frais et les risques de la marchandise en cours de déplacement. D’autre part, l’importateur connaît précisément le moment et l’endroit où les risques et les frais de la marchandise seront transférés à sa charge.

Le rôle de la banque et les paiements internationaux : En matière de commerce international, toutes les transactions doivent s’opérer avec un intermédiaire agrée. Selon la loi de finances, la banque est l’intermédiaire agréée entre l’exportateur et l’importateur. En tant qu’intermédiaire, elle veille à la régularité des opérations et au respect du contrat commercial.

La banque assure également les paiements que ce soit à l’implantation ou à l’exportation mais il faut que l’opération soit couverte par un crédit documentaire ou un règlement par remise documentaire.

Segmentation du marché et évaluation des besoins du marché

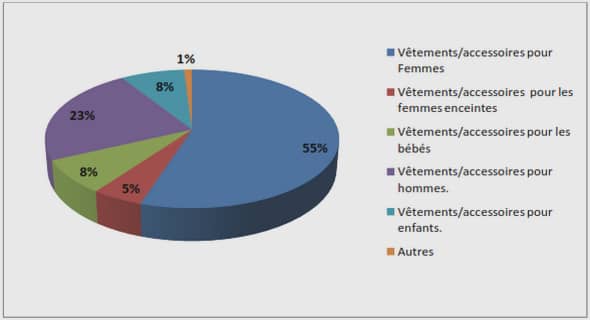

Segmentation du marché : Puisque nous visons le marché « haut de gamme », l’entreprise devrait choisir le segment dont les exigences correspondent le mieux aux spécifications de ses produits. En effet, nous allons adopter les critères de segmentation suivants : Sexe : Masculin féminin, Age : 15 à 35 ans, Revenu : moyen, Classe économico sociale : moyenne.

Evaluation des besoins du marché : L’exportation des produits d’artisanat se fait au coup par coup. Ainsi, il est difficile d’identifier et de définir une telle clientèle pour un tel produit ; Malgré cela, la détermination de la clientèle s’effectue en suivant la logique d’achat du consommateur par rapport à ses besoins.

Pour évaluer les besoins de la clientèle, une étude particulière de la motivation s’avère nécessaire. La question qui se pose, lorsqu’on veut vendre un produit, est de se demander pourquoi les gens achètent le type des produits qu’on leur propose.

Stratégies et plans de commercialisation envisagés

La stratégie et le plan de commercialisation à l’exportation sont définis comme étant la détermination des politiques de produit, de promotion et de distribution que l’entreprise doit mettre en exécution pour atteindre son objectif.

La politique de produit : Pour pouvoir positionner les produits dans le haut de gamme, l’entreprise devrait maintenir le niveau de qualité de ses produits. En effet, les produits doivent être toujours de bonne qualité et présenter des caractéristiques particulières qui plaisent aux clients.

Pour y parvenir, l’entreprise devra prendre les mesures suivantes : Améliorer les produits à travers leur qualité, leur esthétique et surtout leur finition. Améliorer l’emballage et le conditionnement du produit. La politique de prix : « Il ne suffit pas qu’un bon produit soit bien conçu et bien présenté pour se vendre, il faut encore que son prix soit bien déterminé ».

Pour fixer le prix des produits, nous devons prendre en compte le coût de production (coût des matières premières, la main d’œuvre) et les dépenses additionnelles qui interviennent dans le prix pratiqué à l’exportation notamment le transport .

Procédures d’embarquement et les principaux documents d’usage à l’export

CONTRAT COMMERCIAL : Les opérations commerciales commencent par l’établissement d’un contrat commercial. Ce dernier constitue la base de toutes les transactions commerciales. Par définition, le contrat commercial est un document par lequel une personne morale « l’exportateur » s’engage à offrir des produits ou des services selon les conditions requises, à la disposition d’une autre personne morale « l’importateur » en échange d’un prix.

Voici les principaux éléments nécessaires pour élaborer un contrat commercial : Vendeur : (appellation et adresse sociale),

Acheteur : (appellation et adresse sociale), Quantité : à préciser l’unité de même le pourcentage tolérable en cas d’écart, Marchandises : il s’agit de la nature des produits à exporter, Prix : à déterminer selon l’accord des deux partis (soit en valeur FOB, CAF ou autres), Embarquement : mois de chargement ferme à préciser, de même que la compagnie de transport, Transbordement : à préciser si autorisé ou non, Chargement : à préciser si partiel ou non, Emballage : nature à préciser, Destination : à préciser, Assurance sur transport : devra être couverte soit par l’acheteur soit par le vendeur, Paiement : précision à énoncer soit sur une ouverture de crédit documentaire soit contre remise de documents soit par remise libre.

Documents à fournir : Ce sont les documents de transit, de douane et autres selon la nature des marchandises (Certificat d’origine, connaissement, certificat phytosanitaire), Arbitrage : C’est le tribunal compétent à préciser en cas de litige.

OPERATIONS BANCAIRES : Selon la loi des finances, la banque est l’intermédiaire agrée dans les opérations d’exportation. Plusieurs formalités bancaires doivent être accomplies par les exportateurs pour que les opérations puissent être réalisées dans le cadre de la réglementation des changes en vigueur à Madagascar, notamment la domiciliation, l’engagement de rapatriement des devises et l’ouverture de crédit documentaire. Pour pouvoir effectuer ces démarches bancaires, l’exportateur doit disposer d’un compte auprès de la banque où il veut réaliser l’opération. Il est à noter que le coût des ces opérations varient selon le barème appliqué par chaque banque.

Table des matières

INTRODUCTION

PREMIERE PARTIE- IDENTIFICATION DU PROJET

CHAPITRE I – PRESENTATION DU PROJET

SECTION I- HISTORIQUE DU PROJET

SECTION II- PRESENTATION DE L’ENTREPRISE

2.1- L’Identité du projet

2.2- Identification des initiateurs du projet

2.3- Objet social

SECTION III- LES DEMARCHES RELATIVES A LA CREATION D’ENTREPRISE

3.1- Condition d’existence d’une SARL et les éléments sociaux du statut

3.2- Les pièces à fournir

3.3- Les démarches administratives pour la constitution d’une SARL

SECTION IV – LES PROCEDURES D’EMBARQUEMENT A L’EXPORTATION

4.1- Généralité sur le commerce international

4.2- Les transactions commerciales internationales

4.2.1- Incoterms ou International commercial terms

4.2.2- Le rôle de la banque et les paiements internationaux

4.3- Procédures d’embarquement et les principaux documents d’usage à l’export

4.4- Procédures à suivre en matière d’exportation des produits artisanaux

CHAPITRE II- ETUDE DE MARCHE

SECTION I – ANALYSE DE L’OFFRE

1.1- Situation globale de l’offre

1.2- Proportion des parts de marché des principaux pays exportateurs des produits artisanaux

SECTION II- ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1- Situation globale du marché de Madagascar

2.2- Proportion des parts de marché de Madagascar pour les produits artisanaux

SECTION III- SYNTHESE DE L’ETUDE DE MARCHE

3.1- Sélection du marché cible

3.2- Segmentation du marché et évaluation des besoins du marché

3.2.1- Segmentation du marché

3.2.2- Evaluation des besoins du marché

SECTION IV- STRATEGIES ET PLANS DE COMMERCIALISATION ENVISAGES

4.1- La politique de produit

4.2- La politique de prix

4.3- La politique de distribution

4.4- La politique de promotion

4.4.1- Participation dans une foire et autres manifestations commerciales

4.4.2- Publicité directe par annonce

4.4.3- Publicité vie l’Internet et l’e-commerce

DEUXIEME PARTIE : IDENTIFICATION DU PROJET

CHAPITRE I- TECHNIQUE DE PRODUCTION

SECTION I- PRESENTATION DES PRODUITS ENVISAGES

SECTION II- ETUDE DE LA PRODUCTION

2.1- Processus de fabrication

2.2- Besoins en facteurs de production

2.3- Productivité

CHAPITRE II- CAPACITE DE PRODUCTION ENVISAGEE ET VENTES PREVISIONNELLES

SECTION I- CAPACITE DE PRODUCTION ENVISAGEE

1.1- Planning de production annuelle

1.2- Planning de production pour cinq ans

SECTION II – VENTES PREVISIONNELLES

2.1- Ventes prévisionnelles de l’année N

2.2- Ventes prévisionnelles pour les cinq premières années

CHAPITRE III- ETUDE ORGANISATIONNELLE

SECTION I- STRUCTURE ORGANISATIONNELLE

1.1- Organigramme de l’entreprise

1.2- Attribution du personnel

SECTION II- GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (GRH)

2.1- Politique de l’emploi

2.1.1- Gestion prévisionnelle des effectifs et qualifications du personnel

2.2- Politique des rémunérations

2.2.1- Salaires mensuels du personnel

2.2.2- Charges de personnel pour les cinq années

2.3- Politique de développement des ressources humaines

2.3.1- Motivation du personnel

2.3.2- Formation du personnel

TROISIEME PARTIE : ETUDE FINANCIERE DU PROJET

CHAPITRE I – MONTANT DES INVESTISSEMENTS ET COMPTE DE GESTION

SECTION I- INVESTISSEMENTS NECESSAIRES

1.1- Nature et coût des investissements

1.2- Récapitulation des investissements

SECTION II- FONDS DE ROULEMENT INITIAL (F.R.I)

2.1- Les éléments du F.R.I

2.2- Récapitulation du Fonds de Roulement Initial (F.R.I)

SECTION III- PLAN DE FINANCEMENT

3.1- Tableau des investissements et leurs financements respectifs

3.2- Plan de financement

SECTION IV- TABLEAU DE REMBOURSEMENT DES DETTES

4.1- Caractéristiques du prêt

4.2- Calcul de l’annuité constante

4.3- Tableau de remboursement des dettes

SECTION V- TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

5.1- Amortissement annuel

5.2- Amortissements des investissements pour cinq ans

SECTION VI- COMPTE DE GESTION

6.1- Compte des charges

6.2- Compte de produits

CHAPITRE II : ANALYSE DE RENTABILITE ET ETUDE DE FAISABILITE DU PROJET

SECTION I : COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

1.1- Compte de résultat prévisionnel

SECTION II- PLAN DE TRESORERIE

SECTION III- BILAN PREVISIONNELS

CHAPITRE III- EVALUATION DU PROJET

SECTION I- EVALUATION FINANCIERE

1.1- Analyse de ratios

1.1.1- Ratio de rentabilité Global

1.1.2- Ratio de rentabilité financière

1.2- Critère des choix des investissements

1.2.1- Méthode du délai de récupération des capitaux propres

1.2.2- Méthode de Valeur Actuelle Nette (V.A.N)

1.2.3- Le Taux de Rentabilité Interne (T.R.I)

SECTION II- EVALUATION ECONOMIQUE

SECTION III- EVALUATION SOCIALE

SECTION IV- REQUETE ET ENGAGEMENT

4.1- Requêtes

4.2- Engagements

CONCLUSION GENERALE

ANNEXE