Contribution au développement d’un microsystème pour la séparation bidimensionnelle de protéines par électrophorèse

Généralités sur l’allergie

Définition

Le terme allergie, des mots grec allos signifiant autre et ergon action, a été défini par Von Piquet en 1906 comme « une altération de la capacité de l’organisme de réagir à une substance étrangère ». L’allergie, ou réaction d’hypersensibilité de type I (immédiate), est une exacerbation de la réponse immunitaire visàvis de substances inoffensives communes que l’on appelle allergènes. Elle intervient chez des individus prédisposés génétiquement à produire ce genre de réponse dans des conditions d’exposition particulières. Ces conditions mettent en jeu l’allergène luimême, sa structure, sa dose, son mode d’entrée, sa voie d’entrée, sa fréquence d’administration, son moment d’entrée, et l’individu par son statut immunologique au moment de la sensibilisation.

Mécanismes

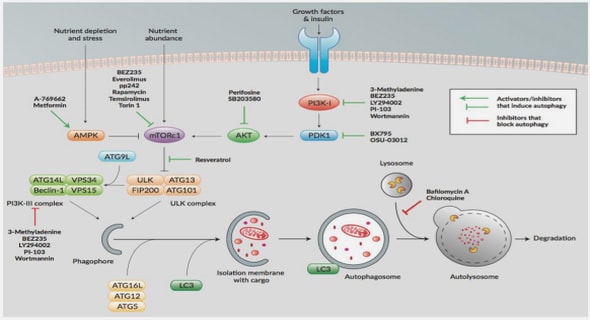

Après une première phase de rencontre avec l’allergène, appelée sensibilisation, une réponse immunitaire préférentielle de type Th2 s’engage (Figure 1). La réponse immunitaire Th2 est caractérisée par la production de certaines cytokines polarisant la réponse immune et conduisant, entre autres, à la production d’immunoglobulines d’isotype IgE, spécifiques de l’allergène. Les IgE peuvent ensuite se fixer sur leurs récepteurs de haute affinité (RFcεI) exprimés par différentes cellules spécialisées de la lignée hématopoiétique contenant de nombreux granules intracytoplasmiques. Ces dernières peuvent être des basophiles, cellules circulantes, ou bien des mastocytes, leurs homologues tissulaires. Les allergènes, lors de leurs réintroductions, se fixent sur les IgE spécifiques liées à leur récepteur membranaire. Ceci induit une cascade de signalisation aboutissant à la dégranulation c’estàdire la libération des médiateurs immunitaires et de l’inflammation (telle que l’histamine) contenus dans les granules des cellules. Ces médiateurs (amines biogènes et cytokines) ont des effets immédiats, vasodilatateurs et/ou bronchoconstricteurs, et retardés de type inflammatoire (recrutement de cellules sur les lieux de l’inflammation). Ils sont à l’origine des symptômes observés: asthme, Chapitre 1 : Etude bibliographique 7 rhinoconjonctivite, kératite, prurit, eczéma, ou de son expression la plus aiguë: l’anaphylaxie. Figure 1: représentation schématique du mécanisme de l’allergie, hypersensibilité de type I (immédiate).

Importance des allergies alimentaires

Cas de l’allergie au lait Depuis 20 ans, les allergies alimentaires sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus complexes . Bien que leur prévalence soit surestimée par le grand public car elles sont confondues avec des hypersensibilités ne faisant pas intervenir de mécanisme immunologique, elles concernent tout de même environ 5% des enfants et 3% des adultes. Il existe cependant des disparités importantes en fonction des pays, de l’âge et des habitudes de consommation. Les allergènes alimentaires les plus fréquents chez l’enfant et l’adulte sont présentés en Tableau 1. Audelà de trois ans, l’arachide est le premier allergène. Il est d’autant plus important qu’il est le premier responsable des anaphylaxies sévères déclarées par le réseau d’allergovigilance en France et en Belgique (11,5% en 2007).Tableau 1 : Allergènes alimentaires les plus fréquents chez l’enfant et l’adulte (données du Centre d’Investigations Cliniques et Biologiques en Allergologie Alimentaire). Adapté de [1]. Chez l’enfant, le lait de vache est le deuxième aliment responsable d’allergies derrière l’œuf, mais son importance est primordiale car il reste le premier aliment des nourrissons. L’allergie au lait de vache débute souvent avant l’âge de six mois mais disparaît généralement au cours de l’enfance après éviction du lait du régime alimentaire. Les protéines du lait de vache peuvent être séparées en deux fractions par acidification : le lactosérum et le lait caillé ou coagulé. La composition en protéines de ces deux fractions, leurs points isoélectriques et leurs masses moléculaires, ainsi que le taux de patients qui y sont sensibilisés sont présenté en Tableau 2. Protéines % des protéines du lait total Point isoélectrique Masse moléculaire (kDa) % des patients sensibilisés Caséine αs1 32 5 23,6 Caséine αs2 10 5,3 25,2 Caséine β 28 5,2 24 Lait caillé Caséine κ 10 5,5 19 66 βlactoglobuline A 5,25 18 βlactoglobuline B 10 5,35 18 58 αlactalbumine 5 4,24,5 14,4 38 Immunoglobulines 1 5,56,8 1501000 n.d. BSA (albumine) 3 4,74,9 66 50 Lactosérum Lactoferrine traces 8,3 78 45 Tableau 2 : Composition des différentes fractions du lait en protéines et taux de patient y étant sensibilisés. Adapté de [2] Chapitre 1 : Etude bibliographique 9 La plupart des protéines du lait font réagir plus de la moitié des patients : ce sont des allergènes dit majeurs. En outre, de nombreux patients sont sensibilisés à plusieurs de ces protéines. Comme nous l’avons vu en introduction générale, la détermination des protéines auxquelles un patient est allergique se fait par test ELISA [3, 4] ou par séparation bidimensionnelle en gel de l’extrait allergénique [5]. Ces techniques sont relativement longues et laborieuses, c’est pourquoi nous nous proposons d’essayer de réaliser la séparation des composants d’un extrait allergénique en microsystème bidimensionnel, en mettant en œuvre deux mécanismes de séparation électrophorétiques : la focalisation isoélectrique et l’électrophorèse de zone en électrolytes peu conducteurs. Notre approche consistant à mettre au point des séparations électrophorétiques au format capillaire avant de les transposer en microsystèmes, nous allons donc tout d’abord nous intéresser aux séparations en électrophorèse capillaire.

INTRODUCTION GENERALE |