Impacts théoriques attendus des changements globaux

Introduction

Les scénarii futurs des modèles globaux prédisent une diminution globale de la concentration de l’oxygène dissous dans l’océan et dans les milieux côtiers (Cocco et al., 2013 ; IPCC, 2013). Les observations récentes (entre 1976 et 2000) montrent que l’OD décline plus rapidement dans les zones côtières que dans l’océan ouvert, du fait de l’eutrophisation (Gilbert et al., 2010 ; Diaz, 2001). De nombreux estuaires se trouvent déjà sous une forte demande biologique en oxygène due aux déversements d’eaux usées : La Seine (Billen et al., 2001) ; l’Escaut (Soetaert et al., 2006) ; la Tamise (Tinsley, 1998) ; la Baie de Chesapeake (Hagy et al., 2004). C’est aussi le cas de l’estuaire de la Gironde, et plus précisément de la Garonne estuarienne influencée par l’agglomération bordelaise, lorsque le bouchon vaseux est présent dans cette zone et en été (Lanoux et al., 2013). L’augmentation de la température de l’eau diminue la solubilité de l’oxygène et donc sa concentration. L’augmentation de la température de l’air se traduit aussi dans certains systèmes côtiers par une plus forte stratification qui isole les couches du fond de l’atmosphère et diminue leur aération (Conley et al., 2009 ; Lehmann et al., 2014). Ce phénomène est probablement négligeable en Gironde, qui reste un estuaire bien mélangé sur la verticale de par son caractère macro-tidal et des forts courant qui en découlent (Allen, 1972). Cependant, son caractère hyper-turbide pourra limiter les échanges avec l’atmosphère (Abril et al., 2009). Sous l’effet du réchauffement de l’eau, l’hypoxie peut potentiellement s’accentuer du fait d’une intensification de la dégradation de la MO fixée sur les particules en suspension (Goosen et al., 1999).

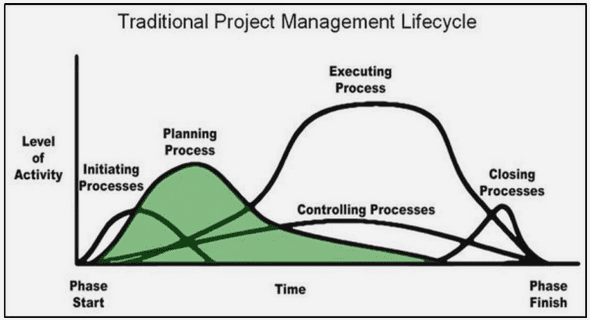

Les modèles globaux prévoient pour 2100 une augmentation de la température de l’eau de 2°C dans le cas du scénario le plus optimiste, et de 3°C dans le cas du scénario le plus pessimiste (Figure IV.1) (Cocco et al., 2013 ; IPCC, 2013). Dans le Golfe de Gascogne, la température moyenne de l’eau a augmenté de 0,06 °C an-1 entre 1978 et 2011 (Le Treut, 2013). Si cette tendance se poursuit, les eaux seront plus chaudes de 2°C en 2050 et de 5°C en 2100. De plus, Seneviratne et al. (2014) ont montré que les pics de chaleur vont être de plus en plus forts dans les années à venir. Or sur la Garonne estuarienne, une forte corrélation négative a été mise en évidence entre la température de l’eau et l’oxygène, qui indique clairement que le minimum d’oxygène a lieu lors des pics de chaleur (Schmidt et al., 2016a). Pour cette raison, il est nécessaire de considérer les hypoxies en Gironde comme des événements extrêmes de courte durée, mais dont l’impact écologique serait important.

Figure IV.1 : Différence de température de surface de l’eau (SST) entre 1860 et 2100 prévue par les modèles globaux (Cocco et al., 2013). Les modèles sont issus de l’Institut Pierre Simon Laplace (IPSL), l’Institut de Météorologie Max Planck (MPIM), du Centre de Recherche National Atmosphérique (CCSM1.4 et CCSM3), de l’Université de Bergen et du Centre de Recherche Climatique Bjerknes (BCM-C), du Laboratoire de Dynamique des Fluides Géophysiques de Princeton (GFDL), et du Centre GEOMAR (UVIC2-8).

Une autre conséquence du changement climatique est la tendance à la baisse des débits des fleuves, rivières ou cours d’eau notamment en Aquitaine. En effet, ces dernières 50 années, les observations montrent une diminution du débit moyen de la Garonne de l’ordre de 25 à 30% (Figure IV.2a). Ceci se traduit par une diminution du nombre de jours de crues biennales (débit supérieur à 3400 m3.s-1) et, depuis 1980, par une hausse significative des périodes d’étiages (débit inférieur à 110 m3.s-1) comme illustré sur les figures IV.2b et c (Schmidt et al., 2016b). Les étiages sont donc plus longs et les débits moyens estivaux de plus en plus faibles. Cette diminution s’explique par les variations des précipitations, par l’implantation de centrales hydro-électriques et par l’irrigation. La variabilité hydrologique de la Garonne est notamment influencée par l’indice climatique dominant en Europe, l’Oscillation Nord Atlantique (NAO), qui correspond à la différence de pression dans l’Atlantique Nord entre deux points (Islande et Açores) contrôlant la position du centre de dépression sur l’Europe (Chevalier et al., 2014). Une baisse des débits moyens annuels de 30 à 40% est prévue d’ici 2050 et de 50 à 60% d’ici 2100 (Etcheber et al., 2013 ; Schmidt et al., 2016b). La diminution du débit de la Garonne conduit à l’intensification du bouchon vaseux et à la modification de sa position plus en amont (Jalón-Rojas et al., 2015). De plus, Schmidt et al. (2016a) montrent que les faibles débits sont corrélés aux faibles concentrations d’oxygène et par conséquent, il est très probable que les teneurs en oxygène dans la Garonne estuarienne auront tendance à diminuer dans les années futures sous l’effet de la poursuite de la diminution du débit. Figure IV.2 : (a) Évolution du débit moyen annuel de la Garonne depuis 1959 ; (b) nombre de jours par an où le débit est > 3400 m3.s-1 ; (c) nombre de jours par an où le débit est < 110 m3.s-1 (Modifée de Schmidt et al., 2016b). Données issues de www.hydrofrance.fr station Tonneins. L’élévation du niveau marin moyen est une conséquence du réchauffement climatique, en raison de la dilatation des océans sous l’effet de la température, et dans une moindre mesure de la fonte des calottes polaires. Les modèles climatiques prévoient une élévation de 0,5 à 1 m pour 2100 (IPCC, 2013 ; Figure IV.3). En Aquitaine, le niveau de la mer a déjà augmenté de 2 mm an-1 ces dernières décennies, et devrait s’élever de 0,14 à 0,24 m en 2050 et de 0,28 0,48 m en 2100 (Le Treut, 2013). Cette élévation devrait modifier la circulation estuarienne et pourrait avoir aussi des conséquences sur la position et la dynamique du bouchon vaseux et donc indirectement induire des variations d’oxygène dans l’estuaire de la Gironde.

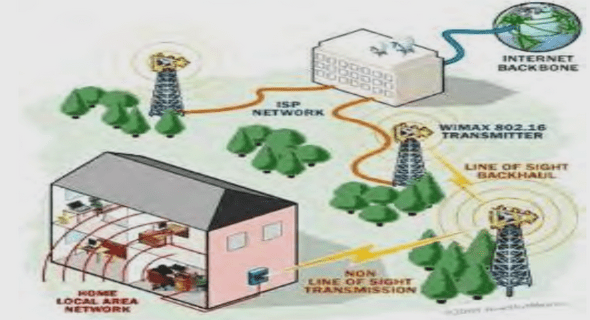

Ces dernières décennies, l’eutrophisation côtière s’est accélérée à l’échelle mondiale. L’augmentation de la population sur les zones côtières et le développement de l’activité humaine enrichissent les eaux en nutriments et en matières organiques anthropiques qui perturbent l’environnement côtier (Diaz et Rosenberg, 2008). La matière organique contenue dans les effluents étant très labile, elle est dégradée rapidement en consommant de l’oxygène (Soetaert et al., 2006). La qualité de l’eau est donc soumise à un fort stress dû aux développements urbains sur le littoral (Zhao et al., 2015). Le développement de Bordeaux Métropole et son attractivité croissante conduisent à une augmentation de la population, que l’on estime pouvant atteindre 1 million en 2030 (http://www.bordeaux-metropole.fr, Figure IV.4). On estime qu’ensuite la population se stabilisera jusqu’à la fin du 21ème siècle. Ainsi, la Garonne estuarienne recevra davantage d’effluents dans le futur, ce qui devrait aussi contribuer à l’apparition des hypoxies estivales.

Dans ce contexte, les changements globaux et l’expansion de l’agglomération bordelaise conduiront inévitablement dans les années futures à des événements d’hypoxie plus fréquents dans la Garonne tidale, qui pourront perturber son écosystème, limitant par exemple la migration des juvéniles à fort intérêt économique (alose, esturgeon), ou créant une « zone morte » au niveau du benthos. Nous utilisons ici le modèle couplé pour évaluer l’impact de ces différents changements globaux sur l’oxygénation des eaux de la Garonne.

Les scénarii

Notre approche consiste à simuler les impacts des changements globaux sur l’hypoxie estivale de l’estuaire de la Gironde en les comparants à une simulation de référence. L’objectif étant de traiter de la question des événements extrêmes, nous choisissons volontairement une simulation de référence déjà relativement critique en terme d’hypoxie : l’année 2006, une année très chaude et sèche, avec une température moyenne estivale de 24,6°C (et un maximum de 29,4°C), un débit moyen estival de la Garonne de 140 m3.s-1, un débit minimum de 54 m3.s-1 et 60 jours d’étiage (<110 m3.s-1). Les conditions hydrauliques et climatiques de l’été 2006 ont été particulièrement extrêmes, même si probablement moins drastiques que celles de 2003, pour laquelle nous ne disposons pas de données MAGEST pour la validation car le réseau a commencé à fonctionner en 2004. On s’attend donc, dans les années futures, à une augmentation de la fréquence de telles conditions climatiques, voire à une aggravation (Etcheber et al., 2013 ; IPCC, 2013 ; Seneviratne et al., 2014). L’année 2006 sera donc notre simulation de référence, avec pour variables de forçage les débits fluviaux et les rejets urbains de 2006, la température de 2006 et un niveau marin moyen de 3,24 m (www.shom.fr, Figure IV.5) eux (Tableau IV.1). Les simulations ont été réalisées sur 10 mois, du 1er janvier au 31 octobre, sur la base de la validation du modèle présentée dans le chapitre précédent.

Pour évaluer l’impact de l’augmentation de la température, les valeurs enregistrées en 2006 sont incrémentées de 2, 3, 4 et 5°C.

L’impact de la diminution des débits est évalué en réduisant le débit quotidien entre le 15 juillet et le 30 septembre (soit 78 jours d’étiage) à une valeur constante, respectivement 100, 80, 60 et 40 m3.s-1. Chaque scénario correspond à une diminution du débit moyen estival par rapport à la situation de référence, calculé entre le 21 juin et le 30 septembre 2006 :

• débit d’étiage 100 m3.s-1 ; débit estival moyen de 106 m3.s-1, soit une diminution de 24% du débit de référence ;

• débit d’étiage à 80 m3.s-1 ; débit estival moyen de 90 m3.s-1, soit une diminution de 36% du débit de référence ;

• débit d’étiage à 60 m3.s-1 ; débit estival moyen de 75 m3.s-1, soit une diminution de 46% du débit de référence ;

• débit d’étiage à 40 m3.s-1 ; débit estival moyen de 60 m3.s-1, soit une diminution de 57% du débit de référence.

En ce qui concerne l’effet du niveau moyen de la mer, en nous basant sur les prévisions d’élévation du niveau dans le Golfe de Gascogne (Le Treut, 2013), nous simulons des élévations de 10, 20 et 40 cm par rapport au niveau moyen actuel.

Pour étudier l’impact de l’urbanisation de la ville de Bordeaux, nous augmentons de 50% les débits rejetés par les effluents urbains sur l’année entière.

Enfin, deux scénarii à l’horizon 2050 et 2100 viennent compléter l’étude des impacts des changements globaux sur l’oxygénation des eaux de la Garonne, en combinant les variations des quatre paramètres (température, débits, niveau marin et rejets urbains). Pour l’année 2050, la température de 2006 est élevée de 2°C, le débit de la Garonne est réduit de 36% (soit un débit constant en été de 80 m3.s-1), le niveau marin est élevé de 20 cm et les rejets urbains sont augmentés de 50%. Pour l’année 2100, la température de 2006 est élevée de 5°C, le débit de la Garonne est réduit de 57% (soit un débit constant en été de 40 m3.s-1), le niveau marin est élevé de 40 cm et les rejets urbains sont augmentés de 50%.