Impact des rejets urbains et domestiques sur la qualité des eaux

Caractéristiques hydrogéologiques

Horizon aquifères

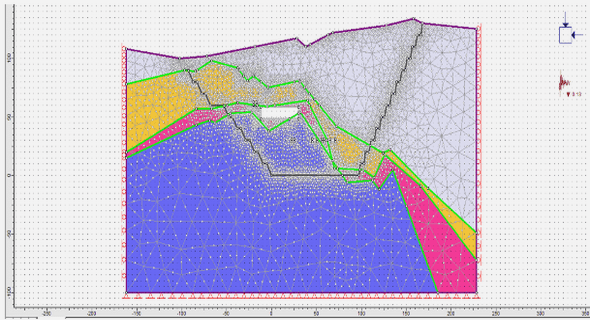

Trois systèmes aquifères, se distinguent dans la zone d’étude selon l’ANRH de Constantine; l’aquifère poreux d’âge Quaternaire et d’âge Tertiaire, aquifère karstique et un autre à système binaire. a. Aquifère poreux : Il est caractérisé par des roches meubles non consolidées (graviers, sables, grés, poudingues, etc). Ces formations laissent passer de l’eau. Dans notre cas, il existe deux aquifères poreux, celui du Quaternaire et du Tertiaire, chacun d’eux peut former un aquifère important en prenant les roches métamorphiques ou les argiles noires du Numidien comme substratum. L’épaisseur des alluvions varie d’un sous bassin à un autre, dans le sous bassin d’El Harrouch, l’épaisseur des alluvions est de 5 à 10 m (étude géophysique dans la zone); la même épaisseur est observée à Salah Bouchaour. A Ramdane Djamel, elle est de 15 à 30 m, par contre dans le sous bassin de Zeramna (El Hadaeïk), l’épaisseur varie de 5 à 15 m. dans la plaine de Skikda (Hamadi Krouma); les niveaux de galets sont très peu épais. b. Aquifère Karstique : Il est constitué par des roches compactes, telles que les roches carbonatées (calcaires, calcaires dolomitiques, dolomies…etc), cet aquifère peut être fissuré et fracturé à cause des phases tectoniques affectant la région. Les aquifères karstique dans la zone d’étude se trouvent à Kef M’Souna, Djebel Tasselment et Djebel El Ghédir. L’aquifère karstique peut être libre en l’absence des formations Tertiaires. Si non, il est captif; Kef M’Souna est un aquifère karstique captif en présence des argiles noires formant son toit. c. Aquifère à système binaire : Il est constitué par la superposition de roches poreuses (formations perméables: grés) sur des roches compactes (calcaire: formations karstiques), avec intercommunication des deux réservoirs. Cette dernière constitue ce qu’on appelle le système binaire. Dans notre cas, le système binaire est composé d’un aquifère poreux et d’un autre karstique, le premier est constitué de grés, de poudingues et des conglomérats, d’une puissance de 200 m. Le deuxième, quant à lui est constitué de formations carbonatées (calcaire à nummulites et des calcaires liasiques), d’une épaisseur d’environ 200 m.

Profils hydrogéologiques

On a deux profils hydrogéologiques publiés par (Hedbani, 2006), qui sont basés sur les données de l’ANRH et qui sont modifiés selon les données piézométriques de l’année 2012 (Boubelli. S, 2012). Les profils hydrogéologiques ont été réalisés à partir des colonnes stratigraphiques et lithologiques des forages. Le premier Profil effectué dans la basse plaine de Skikda avec une orientation NW-SE (Fig. 23 et 24), révèle l’existence de trois aquifères superposés, le premier superficiel (Nappe libre), formé principalement de sables, d’une épaisseur qui varie de 11 à 20 m du Nord vers le Sud. Le substratum est constitué d’une manière générale de marnes à graviers, d’une épaisseur variable de 35 à 45 m. Le sens d’écoulement est du Nord vers le Sud, favorisé par une légère inclinaison du substratum. Au forage (SD 7) on remarque la présence d’une lentille de graviers au sein du substratum d’environ 8 m d’épaisseur et au forage (SD 5) une lentille argilo-sableuse d’environ 8 m située au sein de la formation sableuse (ANRH, 2012). Selon l’ANRH, le second aquifère est captif à semi captif (Fig. 23 et 24), formé essentiellement de graviers, d’une épaisseur qui varie de 20 à 30 m du Sud au Nord. Son substratum (qui forme le toit du troisième aquifère) est moins épais que le toit (de 5 à 10 m), formé de marnes grises. Son extension est visible sur toute la coupe, l’inclinaison suit toujours l’allure du substratum avec une pente qui diminue du Nord-Ouest au Sud-Est. Le troisième aquifère apparaît nettement dans la partie NW de la plaine (les deux forages SD6 et SD5), l’épaisseur approximative apparente sur la coupe est de 15 m. Du point de vue épaisseur, l’aquifère le plus important est le second (nappe des graviers), vient ensuite l’aquifère des sables et enfin le troisième d’une épaisseur de 5 à 15 m environ. Concernant les Chapitre III Ressources hydriques 45 paramètres hydrodynamiques, les données fournis par l’ANRH, décrivent une transmissivité varie de 3.10-4 et 1.10-2 m 2 /s avec une perméabilité de l’ordre de 10-5 m/s. Figure 23:Profil hydrogéologique schématique de la nappe alluviale du Saf-Saf (Hedbani, 2006 modifiée par Boubelli, 2012) Figure 24:Profil hydrogéologique schématique de la nappe alluviale du Saf-Saf (Hedbani, 2006 modifié par Boubelli, 2012) Chapitre III Ressources hydriques 46

Stratégie de prélèvements

Les données recueillies de l’ANRH de Constantine pour l’année 2011 et 2012, nous permet de concrétisé l’ensemble des points d’eau sur la carte d’inventaire. Figure 25:Stratégie de prélèvement des points d’eau de la plaine alluviale du Saf-Saf (Mai 2012) Chapitre III Ressources hydriques 47 A l’aide des mesures piézométriques réalisées au mois de Mai 2012, on a dressé la carte piézométrique (Fig. 26) pour bien discerner l’écoulement des eaux souterraines de la basse plaine du Saf-Saf. Au Nord de la carte (La plaine de Skikda), la direction de l’écoulement est Sud-nord (vers la Mer), Sud-Est et Nord-Est. Les courbes isopièzes sont espacées, ceci traduit un gradient hydraulique faible à moyen, d’où une perméabilité très élevée. Tandis qu’au centre, les courbes isopièzes sont serrées, surtout au niveau de Raman Djamel, ce qui indique un gradient hydraulique moyen, et donc une perméabilité faible. La direction de l’écoulement est Sud-Est, Est-sud et Est-ouest. Dans la partie sud, la direction de l’écoulement est de direction Est-Sud et Sud-ouest, avec des courbes izopièzes aussi serrées, ce qui indique un gradient hydraulique moyen, et donc une perméabilité faible. 9. Conclusion : L’étude hydrogéologique révèle l’existence de trois aquifères superposés, le premier superficiel (Nappe libre), formé principalement de sables, d’une épaisseur qui varie de 11 à 20 m du Nord vers le Sud. Le second aquifère est captif à semi captif, formé essentiellement de graviers, d’une épaisseur qui varie de 20 à 30 m du Sud au Nord. Le troisième aquifère apparaît nettement dans la partie NW de la plaine (les deux forages SD6 et SD5), l’épaisseur approximative apparente sur la coupe est de 15 m. A La plaine de Skikda, la direction de l’écoulement est Sud-nord (vers la Mer), Sud-Est et Nord-Est. Les courbes isopièzes sont espacées, ceci traduit un gradient hydraulique faible à moyen, d’où une perméabilité très élevée. Tandis qu’au centre, les courbes isopièzes sont serrées, surtout au niveau de Raman Djamel, ce qui indique un gradient hydraulique moyen, et donc une perméabilité faible. La direction de l’écoulement est Sud-Est, Est-sud et Estouest. Dans la partie sud, la direction de l’écoulement est de direction Est-Sud et Sud-ouest, avec des courbes izopièzes aussi serrées, ce qui indique un gradient hydraulique moyen, et donc une perméabilité faible.

Introduction générale |