Application du Consensus de Washington : nouveau dispositif législatif

L’Argentine n’est pas, historiquement et au contraire de ses voisins, un pays minier : même si de nombreuses mines ont toujours existé dans la cordillère des Andes, c’est avec l’arrivée de capitaux étrangers dès la fin des années 1980 et les réformes néolibérales qui les accompagnèrent que l’exploitation minière métallifère s’est véritablement intensifiée. Ainsi, bien que la province de San Juan consacre une salle entière de son musée, dédié à Domingo Faustino Sarmiento, au premier « plan minier » provincial dans les années 1860, et bien que les gouvernements de ce début de XXIème siècle n’aient cessé de multiplier les lieux culturels en lien avec l’activité minière dans le pays 7 , faisant ainsi de l’activité minière une activité historique et reliée aux « grands hommes », c’est avec les réformes du cadre légal de la fin du XXème siècle que l’activité s’est transnationalisée et, dans le même temps, véritablement développée. En effet, bien que le Code minier, datant de la fin du XIXème siècle, ait connu un cycle de réformes entre 1976 et 1977, les plus significatives d’entre-elles ont été effectuées entre 1993 et 1995 et font écho à « l’orthodoxie libérale » (Prévôt-Schapira, 2011, p. 7) du gouvernement de Carlos Menem 8 . Elles attribuent de nombreux avantages fiscaux à l’exploration et à l’exploitation minière, parmi lesquels une égalité de traitement des capitaux nationaux et étrangers et une stabilité fiscale de trente ans. Elles font ainsi écho à l’influence canadienne identifiée par Alain Deneault et William Sacher (2012, p. 153) : les institutions internationales ont souvent incité les pays miniers du Sud à aménager un cadre légal, financier, politique et humain propice à l’investissement canadien. On reconnaît en cette nouvelle génération de codes miniers tous les avantages que prévoient les modèles ontarien et québécois : dérégulation, absence quasi totale de redevances, exonérations fiscales, laisser-faire environnemental ».

Entre 1990 et 1995, l’Argentine reçoit ainsi, selon Daniel Chudnovsky et Andrés Lopez (1997), 1,4 % des Investissements Directs Étrangers (IDE) 9 (soit un équivalent de 24,63 milliards de dollars en valeur absolue), dont 37 % étaient destinés aux privatisations effectuées par le gouvernement. Une des stratégies des entreprises transnationales exploitant les ressources naturelles a d’ailleurs été de profiter de cette ouverture de l’économie et de ce mouvement de privatisation : dans le secteur d’activité minière, les IDE sont passés de 83 millions de dollars en 1993 à un peu plus de 1 milliard en 1999 (Moori Koenig, Bianco, 2003). Ce mouvement d’investissements vient illustrer un changement qu’observe Horacio Machado Aráoz (2009, p. 1) pour tout le sous-continent : “Bajo el impulso de las profundas reformas políticas aplicadas desde fines de los ochenta y principios de los noventa, y respondiendo al extraordinariamente favorable marco macroeconómico e institucional creado por tales reformas, América Latina se convirtió en un centro privilegiado para la radicación de grandes inversiones mineras a nivel mundial.” 10

Ces réformes sont en effet le miroir d’un paradigme plus large, véhiculé par le Consensus de Washington à l’échelle internationale et par la « rupture de régime » (Larrain, Winograd, 1996) impulsée par le gouvernement de Carlos Menem, selon lequel la croissance économique, l’augmentation de la productivité, la modernisation et donc le développement seront permis, entre autres choses, par l’exploitation des ressources naturelles, par le recul de l’État et par les IDE. David Harvey (2014, p. 154) souligne à ce propos que : Menem ouvrit le pays aux capitaux étrangers, introduisit une plus grande flexibilité sur le marché du travail, privatisa les entreprises publiques et la sécurité sociale, et indexa le cours du peso sur celui du dollar afin de maîtriser l’inflation et d’offrir une sécurité aux investisseurs étrangers. Le chômage augmenta, engendrant une pression à la baisse sur les salaires, tandis que l’élite utilisait les privatisations pour bâtir de nouvelles fortunes. Les capitaux affluèrent massivement dans le pays, qui connut la prospérité de 1992 jusqu’à la “crise de la tequila” ».

Le plan de convertibilité mis en place en Argentine peut donc être, selon Pierre Salama, apparenté à un véritable « big bang » (2012, p. 27) et les mesures de libéralisation adoptées permettront au pays d’être qualifié de « bon élève » par les institutions de Bretton-Woods, Banque mondiale (BM) et Fonds monétaire international (FMI). En effet, si la décennie 1970 a été marquée par des politiques économiques d’industrialisation par substitution aux importations, et si celle des années 1980 est, selon Pierre Salama (2012, p. 21), celle de « la dette publique externe et de son remboursement » 11 , celle des années 1990 est définitivement celle de la libéralisation. Les mesures adoptées en Argentine pour sortir de l’inflation appuient l’implantation d’entreprises transnationales : forte dévaluation de la monnaie, « réduction drastique des droits de douane ou la libre circulation des capitaux » (Salama, 2012, p. 29) et abandon de la souveraineté monétaire via l’établissement de la parité fixe peso-dollar – qui équivaut à une dollarisation encouragée de l’économie, favorisant donc les capitaux étrangers.

La corrélation établie entre développement économique et exploitation des ressources naturelles est particulièrement prégnante en Amérique latine, perçue depuis des siècles comme riche en ressources inépuisables et exploitables sans fin : déjà Marco Polo affirmait que les habitants des Indes — en Amérique latine donc — « poseen oro en enorme abundancia y las minas donde lo encuentran no se agotan jamás… » 12 (cité par Eduardo Galeano, 2003, p. 12). C’est « l’imaginaire d’abondance » décrit par Alberto Acosta (2009), hérité historiquement. Sébastien Velut (2004, p. 492) écrit d’ailleurs que « l’Argentine est née d’une mondialisation, celle que portèrent les empires espagnols et portugais dans les Amériques, créant les conditions de son existence sans chercher à lui donner d’autre identité que celle d’une périphérie dominée et exploitée ». Eduardo Gudynas (2009) a montré comment, plus récemment, les recommandations internationales ainsi que celles de la Banque Interaméricaine de Développement (BID) ont participé à la libéralisation des économies latino-américaines sous prétexte de les sortir de la « malédiction des ressources naturelles » ou « paradoxale abondance », faisant de la richesse en ressources naturelles la cause des difficultés de développement de certains pays. Ainsi, après avoir défendu que le libre marché et les réformes néolibérales permettent aux pays concernés de ne pas subir cette malédiction, la BID a reconnu, au début des années 2000, que l’État peut, en mettant en place une « bonne gouvernance des ressources », relancer la croissance. Il est alors préconisé aux gouvernements d’encourager les investissements. Dans le même temps, le prix des matières premières augmentant sur les marchés internationaux, l’État peut se féliciter d’un regain de croissance tout en se réaffirmant comme acteur central.

Ce retour à l’exploitation des ressources naturelles comme politique de développement économique correspond à ce que David Harvey ([2001] 2008) identifie comme des formes « d’accumulation par dépossession ». Chez David Harvey, le concept d’accumulation par dépossession, processus qui participe au développement du capitalisme, implique en effet que les États — incluant leurs représentants et les logiques territoriales qu’ils développent — et les détenteurs de capitaux travaillent conjointement la circulation du capital en vue de son accumulation et de sa captation. Bien que guidés par deux logiques distinctes, respectivement « territoriale » et « capitaliste » (Clerval, 2011), ces acteurs facilitent donc l’expansion géographique du capitalisme, reposant sur un « développement spatio-temporel inégal » (Harvey, 2014). Ce dernier, du fait des grandes vagues néolibérales de privatisation et d’internationalisation du patrimoine public ou national (des industries, des services publics, des ressources naturelles, etc.)13, est en recrudescence depuis la décennie de 1980 jusqu’à maintenant. Cette nouvelle vague d’accumulation par dépossession est identifiée comme extractiviste dans la littérature latino-américaine en écologie politique (Gudynas, 2009). Maristella Svampa (2011 b) parle même d’un « nouveau consensus international » pour évoquer le modèle actuel d’appropriation des ressources naturelles, dans lequel l’Amérique latine occupe, vis-à-vis du reste du monde et ce de manière historique, le rôle « d’exportatrice de la nature ».

Transformations spatiales et productives de l’activité minière

En Argentine, l’arrivée massive de capitaux étrangers a entraîné un bouleversement dans la distribution territoriale de l’activité minière, avec son déplacement du Centre Est du pays aux régions andines, mieux dotées en minerais métallifères (Carte 1, p.47), mais jusqu’alors peu concernées par l’exploitation minière. Ces régions voient donc leurs territoires et profils productifs se transformer, et avec eux les représentations associées. Maristella Svampa (2011 a, p. 184) souligne d’ailleurs que : “la actual etapa expresa una demanda cada vez mayor de los países desarrollados hacia los países dependientes, en términos de materias primas o de bienes de consumo, lo cual aparece reflejado no sólo en la generalización del modelo extractivo exportador, basados en la sobre-explotación de recursos naturales y en la expansión de las fronteras hacia territorios antes considerados como ‘improductivos’; en el lenguaje descarnado de Alan García (2007), ‘territorios ociosos’, que por ende, aparecen como ‘socialmente vaciables’”14.

L’identification de nouvelles ressources sur de nouveaux territoires et cette requalification des territoires viennent corroborer l’idée de David Harvey, expliquée par Anne Clerval (2011, p. 178), selon laquelle la pérennisation du système capitaliste repose sur une expansion géographique qui « passe par la conquête ou l’aménagement de nouveaux territoires, l’ouverture de nouveaux marchés, encore une façon par laquelle le capitalisme produit l’espace, notamment par la re-production ou la transformation d’espaces non encore capitalistes ».

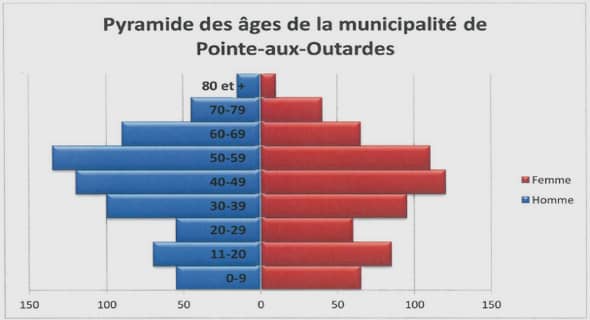

En Argentine, on observe à l’échelle fédérale un déplacement de l’activité vers des territoires jusqu’alors non concernés par la production et l’exploitation de grande envergure des ressources minières métallifères (A). Ainsi, alors que la région centrale 15 concentrait plus de 45 % de la production liée à l’activité en 1995 et que celle du Nord-Ouest 16 ne pesait que pour 15 % environ, celle-ci concentrait 60 % de la production en 2000 et la région Centre ne participait plus qu’à hauteur de 14 %. La région du Cuyo 17 enregistre une légère augmentation de l’activité minière, passant de 11,5 % en 1995 à 15,5 % en 1999. La région de la Patagonie 18 voit, elle, sa participation à la production minière nationale stagner jusqu’à l’installation en 1998 du projet de Cerro Vanguardia (or et argent). Enfin, la région du Nord-Est19, qui était spécialisée en production de matériaux de construction, est la seule à enregistrer une diminution de la production en 1995 et 1999 (Moori Koenig, Bianco, 2003).

[L’étape actuelle exprime une demande toujours plus importante des pays développés vers les pays dépendants, en termes de matières premières ou de biens de consommation, ce qui se traduit par la généralisation du modèle extractivo-exportateur, basé sur la surexploitation de ressources naturelles et l’expansion des frontières vers des territoires jusqu’alors considérés comme “improductifs” ; ou dans les termes crus d’Alan García (2007), “terres en friche” qui apparaissent ainsi comme “pouvant être vidées socialement”] (Svampa, 2011 a, p. 184, trad. M. Denoël).

Ce bouleversement de la distribution spatiale de l’activité minière vers des territoires jusqu’alors peu concernés par les activités d’extraction peut s’expliquer par un changement dans la demande en minerais et dans les catégories d’acteurs impliquées. En effet, le Code minier identifie trois catégories de minerais, correspondant chacune à des droits d’exploitation, accordant l’appropriation, l’accès, le contrôle et la mise à profit à différents acteurs (Figure 1). Jusqu’au début des années 1990, le secteur présentait un faible développement et produisait principalement des matériaux de construction (minerais de troisième catégorie) et seulement de petites quantités de minerais métallifères (minerais de première catégorie, avec les combustibles et pierres précieuses). Par ailleurs, il était jusqu’alors organisé autour de petites et moyennes entreprises : les ressources souterraines de la troisième catégorie sont exploitées dans « minas que pertenecen únicamente al propietario, y que nadie puede explotar sin su consentimiento, salvo por motivos de utilidad pública »20. Ces entreprises étaient très dépendantes du marché intérieur et la balance sectorielle était déficitaire. La politique d’attraction des capitaux étrangers défendue au cours de la décennie 1990 a renversé la tendance et a favorisé l’implantation d’entreprises transnationales en recherche de minerais métallifères, marquant ainsi le passage d’une exploitation des ressources naturelles pour le marché national à une exploitation tournée vers les marchés internationaux (en demande de minerais métallifères), faisant écho aux changements que Christian Chavagneux attribue à la structure de production21 à l’échelle mondiale (2002, p. 58) : Historiquement, la structure de production a connu deux changements substantiels : d’abord, la naissance en Europe du capitalisme et son développement dans cette région du monde, puis le passage graduel de systèmes de production organisés pour servir des marchés nationaux à une organisation productive destinée à servir un marché mondialisé. »

Le système d’acteurs impliqués se complexifie donc : les ressources relevant de la première catégorie (Figure 1, p. 48) relèvent de « minas de las que el suelo es un accesorio, que pertenecen exclusivamente al Estado, y que sólo pueden explotarse en virtud de concesión legal otorgada por autoridad competente »22. Dans ce travail, nous nous concentrons sur les mégamines de première catégorie, qui relèvent donc de l’autorité de l’État (provincial ou fédéral). L’extractivisme se caractérise ainsi, dans sa définition la plus restrictive — et principalement économique —, par l’exploitation de grands volumes de ressources naturelles23, qui s’exportent sous forme de commodities 24 (i.e. les matières premières brutes, commercialisées sur des marchés financiers particuliers — à terme ou comptant —, dont les variations des cours peuvent se répercuter sur d’autres marchés et in fine, sur certains produits finis, comme c’est le cas pour les minerais métallifères)25. Les minerais recherchés ne sont donc plus les mêmes (Figure 2).