LA PREVALENCE DE L’ASTHME CHEZ LES ADOLESCENTS

Allergies

Allergie et hypersensibilité

Créé en 1907 par Clemens Peter von Pirquet, le mot « allergie » est définit comme étant une «réactivité différente» à une sensibilité acquise avec un sérum étranger (11, 12). Actuellement, l’EAACI (Académie Européenne d’Allergie et d’Immunologie Clinique) et le WAO (Organisation Mondiale d’Allergologie) se sont convenus de définir l’allergie comme une réaction d’hypersensibilité provoquée par des mécanismes immunologiques, qui sont surtout médiés par des anticorps IgE, dirigés contre des agresseurs a priori inoffensifs appelés les allergènes (2, 13, 14). L’hypersensibilité, selon Johansson, ressemble cliniquement aux manifestations allergiques (13), qui relèvent des mécanismes immunologiques particuliers, car une substance tout à fait inoffensive pour certains peuvent provoquer une réaction allergique chez une personne sensibilisée. Le mot «allergie» est devenu donc synonyme d’hypersensibilité. L’anaphylaxie, décrite par Richet et Portier en 1902, est l’expression systémique de cette hypersensibilité, c’est la forme la plus grave

Atopie

Le mot « atopie » est considéré comme l’aptitude génétique fabriquant des anticorps d’isotype IgE par Coca et Cooke en 1923 (2, 15). En prenant compte de cette aptitude génétique, Cookson la définit par une positivité d’un ou plusieurs prick-tests, ou une élévation des IgE totales, ou les deux combinées (3, 16). Actuellement, on utilise le terme « atopie » comme synonyme de prédisposition génétique, personnelle et/ou familiale, aux réactions d’hypersensibilité immédiate ,c’està-dire à devenir sensibilisé par l’intermédiaire d’IgE spécifiques et à produire des anticorps IgE suite à une exposition naturelle à des allergènes, ou pour préciser la nature d’une forme particulière d’eczéma ou de dermatite (12, 14).

Antigène et Allergène

L’antigène est une substance capable d’induire une réaction immunologique spécifique (2). Un allergène est un antigène de nature biologique ou chimique (surtout de nature protéique) capable de provoquer une réponse immunologique particulière et des symptômes allergiques (3, 17). Au sein d’une substance allergisante (un pollen ou un aliment), on distingue des allergènes majeurs et des allergènes mineurs (3, 18) : • Un allergène est majeur lorsque plus de 50 % des sujets allergiques à cette substance sont sensibilisés vis-à-vis de l’un de ces constituants. • À l’inverse, un allergène est mineur lorsqu’il est en cause chez moins de 50 % des patients. 4. Sensibilisation (2) Si un individu est génétiquement apte à produire des IgE et exposé à des quantités suffisantes d’allergènes, il va développer une sensibilisation liée à la synthèse d’IgE spécifiques qui sera objectivée par la positivité des explorations allergologiques. À l’occasion de contacts ultérieurs, l’organisme pourra répondre par des manifestations cliniques secondaires au développement de la réaction antigène–anticorps.

Une sensibilisation n’est pas toujours synonyme d’allergie

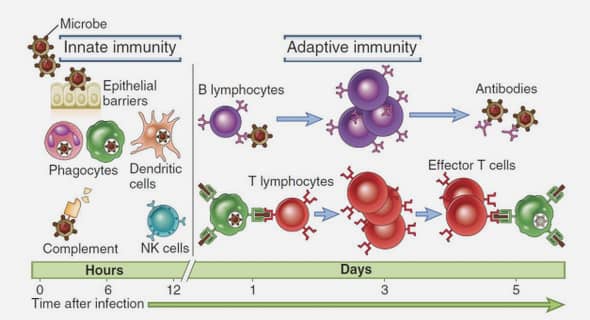

: une allergie correspond à l’expression clinique d’une sensibilisation. Il est à noter que 10 à 20 % des sujets sensibilisés ne développeront pas de manifestations cliniques. B. Mécanismes En 1963, Gell et Coombs proposent une classification de l’hypersensibilité en quatre types (2) (Voir Tableau I): • L’hypersensibilité de type I ou immédiate, médiée par les IgE. • L’hypersensibilité de type II ou cytotoxique, dépendante des anticorps • L’hypersensibilité de type III ou semi retardée, médiée par les complexes immuns (antigènes-anticorps). • L’hypersensibilité de type IV ou retardée, médiée par les lymphocytes dont on distingue deux grands types: o L’hypersensibilité retardée cytotoxique qui est liée à la cytotoxicité des lymphocytes T. C’est une hypersensibilité à médiation cellulaire. o L’hypersensibilité retardée de type tuberculinique qui est une réaction immédiate. Les types de réactions le plus souvent en cause dans l’allergie sont l’hypersensibilité type I ou immédiate et hypersensibilité type IV ou retardée.

Hypersensibilité de type I ou immédiate

IgE

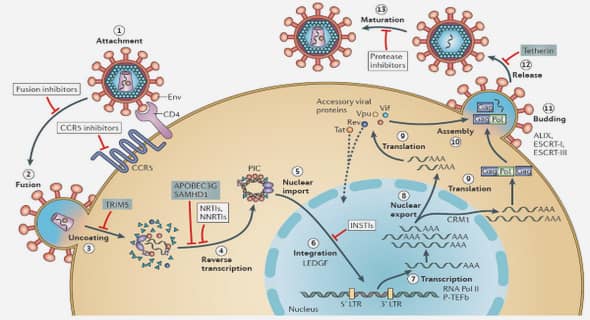

Les IgE sont impliquées dans les réactions allergiques mais aussi dans les mécanismes de défense antiparasitaire. Elles sont synthétisées à partir de lymphocytes B par le mécanisme de réarrangement et de commutation, sous l’influence des cytokines IL-4 et IL-13 (Voir figure 2). Chez les atopiques, cette synthèse est anormalement élevée à cause des lymphocytes T de type 2 (Th2).

Phase de sensibilisation conduisant à la synthèse d’IgE spécifiques d’un allergène

- La cellule dentritique, présente dans tous les tissus frontières (peau et muqueuses), capte et prépare l’allergène afin de le présenter aux lymphocytes T auxiliaires, en migrant vers les ganglions lymphatiques loco-régionaux. • Dans le cadre de la réaction allergique, les lymphocytes auxiliaires sont préférentiellement de type 2 (Th2) et produisent de l’IL-4, IL-5 et IL-13, favorisant ainsi d’une part la synthèse d’IgE et d’autre part l’inflammation allergique par l’augmentation du nombre de mastocytes, de basophiles et d’éosinophiles dans les tissus et le sang, à la différence des lymphocytes auxiliaires Th1 qui produisent de l’IL-2 et de l’interféron gamma favorisant l’activation des macrophages.

- Les IgE ainsi produites se fixent à la surface des cellules inflammatoires ou circulent librement dans le sang et les tissus. • A la surface de ces cellules, les IgE se fixent par leur fragment constant Fc à la sous unité du récepteur de forte affinité pour les IgE (FcRI), laissant ainsi la région Fab libre pour la reconnaissance de l’allergène correspondant. Les IgE sont détectables par les tests cutanés ou dosables dans le sang mais cliniquement silencieuses. c) Phase effectrice conduisant à l’activation des cellules par un nouveau contact avec l’allergène • L’allergène multivalent est reconnu par les IgE fixées à la surface des cellules inflammatoires. On appelle ce phénomène le « pontage » ou l’agrégation des IgE par l’allergène.

LISTE DES ABREVIATIONS |