La myasthénie est une maladie auto-immune de la jonction neuromusculaire due à la présence à ce niveau d’auto-anticorps antirecepteurs à l’acetylcholine, responsable d’ un défaut de transmission entre le nerf et le muscle (2).Cliniquement ,elle est caractérisée par la survenue de déficits musculaires qui sont provoqués et majorés par l’effort et s’atténuent ou disparaissent au repos (1). Le diagnostic se fait paracliniquement par la positivité du test à un anticholinesterasique, par le dosage des anticorps antirecepteurs à l’acetylcholine, et à l’électromyogramme .

La myasthénie est une maladie rare. Elle ne doit cependant pas être négligée du fait de son évolution probable vers la survenue imprévisible d’épisodes d’insuffisance respiratoire aiguë qui met en jeu le pronostic vital.

RAPPELS SUR LA MYASTHENIE

Epidémiologie

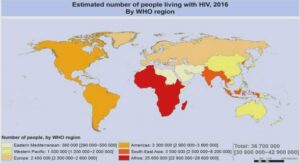

La prévalence de la myasthénie est de 4 à 6 pour 100 000 personnes (3).Elle s’observe à tout âge et dans les 2 sexes (3) (4). Deux pics de fréquence sont rapportés: entre 15 et 20 ans où l’on note une prédominance féminine de 5/1, et après 50 ans où la répartition entre les deux sexes est équivalente (3) (5). Il y a association dans le premier cas au groupe HLA A1B8 et/ou DRW3, et dans le second au groupe HLA A3B7 et/ou DRW2 .

C’est une affection très rare chez l’enfant. La fréquence dans la population générale est estimée à 2 à 10/100 000 .

La myasthénie est fréquemment associée à une maladie auto-immune .

Physiopathologie

La myasthénie est une anomalie de transmission de l’influx nerveux vers la fibre musculaire au niveau de l’unité motrice . L’unité motrice est l’ensemble constitué par la fibre musculaire, la jonction neuromusculaire et le motoneurone périphérique: son intégrité est indispensable à la contraction musculaire volontaire .

La myasthénie fait partie des maladies dues à une atteinte de l’unité motrice et avec particulièrement atteinte de la jonction musculaire . Elle correspond à l’atteinte de la transmission neuromusculaire au niveau de cette jonction musculaire ou la plaque motrice (synapse entre la terminaison de l’axone du motoneurone périphérique et le muscle .

La transmission neuromusculaire dépend de la synthèse et de la libération normale d’acétylcholine dans la fente synaptique et de sa liaison à des récepteurs sains sur la membrane de la cellule musculaire (10). La principale anomalie pathologique de la myasthénie est la présence, au niveau de la jonction neuromusculaire d’auto anticorps contre les récepteurs membranaires postsynaptiques ou récepteurs à l’acétylcholine (RACh) (2) (10). Ces auto-anticorps anti-récepteurs à l’acétylcholine (Ac anti-RACh), diminuent la transmission synaptique, (donc un défaut de conduction neuromusculaire en dégradant et en bloquant les récepteurs à l’acétylcholine. Ils entraînent également une diminution de nombre de récepteurs à acétylcholine . 90% des myasthénies généralisées possèdent les anticorps anti récepteur à l’acétylcholine. Des anticorps anti-muscle strié sont présents chez 1/3 des patients .

Une hyperplasie thymique ou un thymome existe chez 80% des patients myasthéniques, témoignant du rôle de cet organe dans la genèse de la maladie . Plusieurs arguments tendent à affirmer le rôle du thymus :

– la thyméctomie peut être suivi d’une amélioration voire une rémission de la myasthénie.

– le thymus hyperplasique est le siège de nombreux centres germinatifs (prolifération lymphocytaire ectopique siégeant dans l’espace extra parenchymateux).Ces centres sont constitués de nombreux lymphocytes B et d’une couronne de lymphocytes T.

– les lymphocytes thymiques des myasthéniques, mis en culture, produisent des anticorps antirécepteurs de l’acétylcholine en nombre d’autant plus élevé que le nombre des centres germinatifs dans le thymus est grand.

– Il existe une bonne corrélation entre l’histologie thymique et le taux d’anticorps: les hyperplasies sont associées à des taux élevés d’anticorps, les thymomes à des taux intermédiaires et les thymus involutifs à des taux faibles .

HISTOIRE DE LA MALADIE

L’enfant était dans les bras de sa mère, ils ont chuté dans un escalier, ont dévalé cinq marches le 22 juin 2007 , le point d’impact est inconnu. Il n’y avait pas de perte de connaissance initiale ni de vomissement. Deux jours plus tard, apparition de chute des paupières bilatérales (ptosis) sans trouble de comportement ni autres symptômes. Le 30juin 2007, consultation chez un médecin qui a prescrit une Radiographie du crâne qui était normal. Devant la persistance du ptosis, consultation en Ophtalmologie puis au service de Neuro-Chirurgie, le scanner cérébral demandé était revenu normal. Le 09 juillet 2007, consultation au service de Pédiatrie de CenHoSoa pour ptosis , d’ou sa présence.

ANTECEDANTS

➤ familiaux :

● Mère : G3P3A0, non myasthénique (pas de test fait mais ne présente pas les symptômes de myasthénie)

● Deux fratries en bonne santé apparente. Pas de tares familiales, pas de myasthénie connue dans la famille.

➤ personnels :

● Vaccination à jour selon PEV.

● Eczéma à l’âge de 2 mois.

● Notion de trouble de la déglutition, et de fausses routes aux liquides à l’âge de 3mois.

● Pas d’autres pathologies.

➤ Développement psychomoteur : normal avec tenue de la tète à 2 mois et demi, tenue assise à 6mois, tenue debout à 12mois, premier pas vers 18 mois, marche à 19 mois mais marche moins bien depuis l’apparition du ptosis, prononce des mots.

INTRODUCTION |