L’hépatite B constitue un réel problème de santé publique international. Chaque année, 500.000 à 700.000 personnes meurent de l’hépatite B dans le monde [1]. Elle constitue la première cause de cirrhose et de carcinome hépatocellulaire (CHC) [2,3]. A Madagascar, la prévalence en hépatite B est estimée à 23% en 2000, situant ainsi le pays à un niveau de haute endémicité en hépatite B [4]. Des études plus récentes ont estimé que la prévalence du portage du virus de l’hépatite B atteint les 7.9% à Madagascar [5].

Le « Projet de stratégie mondiale du secteur de la santé sur l’hépatite virale, 2016-2021-une première mondiale » énonce la première stratégie mondiale contre l’hépatite virale afin de dispenser des services de qualité pour assurer une couverture équitable à un coût accessible. La mise à disposition des médicaments efficaces, sûrs et abordables auprès des patients constitue un défi à relever pour atteindre les objectifs [6].

Le traitement de l’hépatite B chronique se base sur l’interféron et les antiviraux oraux dont l’accès reste limité dans de nombreux pays à revenus moyen et faible [7]. Il n’existe pas encore de données rapportant l’accès de ses médicaments à Madagascar.

RAPPELS

GENERALITE

Définition

L’hépatite B se définit par une infection du foie causée par le virus de l’hépatite B (VHB) et entraînant une inflammation du foie [8].

Epidémiologie

Selon les chiffres de l’OMS, plus de 257 millions de personnes sont atteintes de l’hépatite B chronique en 2015. Parmi elles, 1.34 millions sont décédées suite à cette maladie dont 720.000 dus à une cirrhose et 470.000 dus au CHC. La région africaine et la région du Pacifique sont les plus touchées par cette infection . A Madagascar, la prévalence de l’hépatite B, aigüe et chronique confondue, atteint les 23% en 2000. Cette statistique classe l’île parmi les pays à zone d’endémicité élevée. La transmission verticale du VHB est estimée à 0.25% à Antananarivo, de 2% à Mahajanga et de 5% en zone rurale. L’hépatite B touche 10 à 35% des enfants malgaches de moins de 5 ans (infection verticale et horizontale) [4]. Une étude effectuée au sein du Centre Hospitalier Universitaire-Joseph Raseta Befelatanana a montré que la part attribuable au virus de l’hépatite B des maladies hépatiques chroniques à Madagascar est de 20.38% [10].

Virologie

Structure

Le VHB appartient à la famille des Hepadnaviridae.

Génome

C’est un virus enveloppé, avec une capside icosaédrique. Le génome du virus de l’hépatite B est constitué d’Acide désoxyribonucléique (ADN) partiellement bicaténaire et circulaire, formé par 3200 paires de base.

Particules virales

Le VHB se présente sous 3 formes différentes dans le sérum des patients infectés: les particules de Dane, qui sont des particules infectieuses et les particules non-infectieuses qui peuvent se présenter sous forme sphérique ou allongée. Ces derniers témoignent une production excessive de protéine de l’enveloppe et sont dépourvus d’ADN.

Protéines virales

Le virus de l’hépatite B est composé de 4 types de protéines : les protéines de l’enveloppe, les protéines de la capside, polymérase virale et la protéine X.

Réplication virale

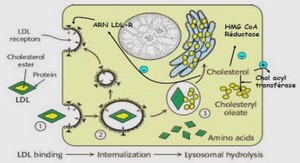

La phase de multiplication du VHB est encore difficile à comprendre actuellement par faute de modèle d’étude in vitro appropriés. Les hépatocytes constituent le principal site de multiplication du VHB, il est rarement trouvé dans les autres cellules. Le VHB se fixe sur un récepteur cellulaire de l’hépatocyte, un récepteur non encore identifié jusqu’à ce jour. Après décapsidation dans le cytoplasme, le génome du VHB pénètre dans le noyau de la cellule. Le brin positif se complète et donne un ADN bicaténaire circulaire super enroulée : l’ADN Covently close circular (ADNccc). Le brin négatif de l’ADNccc se traduit en Acide Ribonucléique (ARN) par les polymérases, on obtient un ARN pré-génomique.

Après encapsidation, l’ARN viral pré-génomique est transcrit en ADN génomique via l’ADN polymérase virale.

Contagiosité

Le VHB est présent dans les liquides biologiques des personnes infectées. La dose infectieuse reste encore inconnue mais la virémie peut atteindre 10⁸ à 10⁹ par millilitres dans le sang ; 10⁶ à 10⁷ par millilitres dans le sperme et les sécrétions vaginales et 10⁵ à 10⁷ par millilitres dans la salive .

La contagiosité du VHB est maximale entre 1 à 3 mois après le contage et persiste aussi longtemps que l’ADN du VHB sera détectable dans le sang.

Mode de transmission

Le mode de contamination du VHB reste inconnu dans 25% des cas [12] mais l’exposition sexuelle et le voyage en zone d’endémie du VHB constituent les principaux modes de contamination [13]. On distingue 4 modes de transmission de l’hépatite B : la transmission par voie sanguine, la transmission sexuelle, la transmission materno-fœtal et la transmission familiale.

Transmission par voie sanguine

Le VHB peut se transmettre par le sang. Il est le plus courant durant les actes médicaux surtout lors des piqûres des personnes atteintes de VHB. On parle ici d’un Accident d’Exposition au Sang (AES). Le partage de matériel d’injection chez les usagers de drogues intraveineuses (IV), le tatouage et le piercing présentent aussi un réel risque de contamination du VHB [14]. La contamination par les transfusions sanguines est rare mais constitue quand même un risque de transmission du virus.

Transmission sexuelle

Les VHB sont présents dans les sécrétions génitales. Les rapports sexuels non protégés entre une personne porteuse de l’Antigène (Ag) HBs et son partenaire constituent le principal mode de contamination de l’hépatite B. La transmission sexuelle est le plus élevé chez les jeunes adultes et lors des comportements sexuels à risque comme le multipartenariat et les relations homosexuelles ou bisexuelles [14].

Transmission materno-fœtale

La transmission de la mère à l’enfant ou transmission verticale survient lors des accouchements et varie en fonction du niveau de réplication virale. Ce mode de transmission constitue un fort risque de passage à la chronicité .

Transmission familiale

La transmission familiale, s’effectue lors des contacts proches, autres que les relations sexuelles, d’un porteur chronique de VHB ayant une lésion cutanée avec une autre personne. L’exposition peut se faire directement et répétée ou par l’intermédiaire d’effets personnels comme les brosses à dents ou les rasoirs [14]. Selon une étude menée en France, l’homme est plus susceptible d’être touché par la maladie avec un taux de 70% et les principaux facteurs de risques de contamination sont le risque sexuel (35.7%), les voyages en pays d’endémie (21.9%) et les soins invasifs (9.6%) .

INTRODUCTION |