Les suppurations intracrâniennes regroupent tout foyer néoformé de pus d’origine bactérienne à l’intérieur de la boite crânienne. On peut distinguer trois types selon les formes anatomopathologique dont les abcès intracérébraux et les empyèmes sous et extraduraux et les ventriculites [1]. L’incidence annuelle sur 100 000 habitants, des suppurations intracrâniennes est évalués à 1.3 aux Etats-Unis et 3 pour la France. Cette incidence est augmentée avec le nombre d’immunodéprimé par le VIH Sida surtout dans les pays Africains [2]. Le pronostic des abcès cérébraux sont progressivement améliorés par la découverte des différentes familles d’antibiotique, et par l’arrivée des explorations neuroimageries et les techniques neurochirurgicales modernes [1].

RAPPELS

QUELQUES DEFINITIONS

Par définition,

1. Un abcès est une collection qui s’est développée dans une structure tissulaire lors d’une infection et dont les parois sont faites du tissu voisin refoulé et modifié [1].

2. Un empyème est une collection purulente située dans une cavité naturelle [1].

3. Les suppurations intracrâniennes regroupent tout foyer néoformé de pus d’origine bactérienne à l’intérieur de la boite crânienne. Ainsi, nous pouvons distinguer trois types selon les localisations :

●Les empyèmes intracrâniens qui sont des collections suppurées, cloisonnées, extracérébrales, localisées au niveau des espaces sous et extraduraux [2].

●L’abcès cérébral est une collection circonscrite d’exsudat purulent dans le parenchyme cérébral, secondaire à une infection bactérienne [3].

●La ventriculite infectieuse ou empyème ventriculaire, c’est la présence de pus dans les ventricules cérébraux.

Remarque : la méningite est à écarter de ce groupe, car elle est une inflammation des méninges, mais elle reste une infection du système nerveux central.

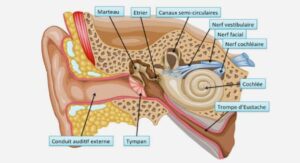

RAPPELS ANATOMIQUES

LES ENVELOPPES DU CERVEAU

Le cerveau est l’un des organes le mieux protégé du corps. Le cuir chevelu qui est très rigide et très vascularisé ; et la boite crânienne. Viennent ensuite, les méninges, avec ses trois membranes qui l’enveloppent pour l’empêcher de s’abîmer contre l’intérieur du crâne et enfin le liquide cérébro-spinal (LCS) qui sert de matelas liquidien [5, 6]. L’encéphale est enveloppé par les trois méninges . Ces méninges sont les tissus qui protègent le système nerveux central.

De dehors en dedans, on distingue :

La dure-mère

C’est la pachyméninge qui est une membrane fibreuse, dont l’épaisseur est de demi-millimètre environ. La dure-mère adhère à l’ensemble des surfaces osseuses recouvrant la cavité crânienne.

L’arachnoïde

C’est une membrane conjonctive très mince, à double feuillet. Elle est séparée de la dure-mère par un espace virtuel appelé « espace sous-dural ». Il émet des travées vers la pie-mère en cloisonnant l’espace sous-arachnoïdien qui contient du LCS.

La pie-mère

La pie-mère s’invagine pour participer à la formation des plexus choroïdes. Elle recouvre toutes les surfaces visibles et cachées du cerveau. L’arachnoïde et la pie-mère constituent la leptoméninge.

L’ENCEPHALE

L’encéphale est constitué par le télencéphale, le diencéphale, le tronc cérébral et le cervelet .

Le télencéphale

Il est essentiellement constitué par deux hémisphères cérébraux symétriques, qui sont l’hémisphère droit et l’hémisphère gauche. Il est spécialement développé chez l’homme. Son poids moyen est de 1400 à 1800 grammes (gr) .

On distingue chez l’homme, sur un hémisphère, cinq principaux lobes :

Le lobe frontal

Il est délimité en arrière par le sillon central (ou scissure de Rolando) et en bas par le sillon latéral (ou scissure de Sylvius), que le lobe frontal dépasse largement en avant. Il repose sur le toit de l’orbite permettant d’individualiser un cortex orbitaire et il se prolonge sur la face médiale de l’hémisphère jusqu’au sillon cingulaire en formant le gyrus frontal médial.

Le lobe pariétal

Il occupe la zone comprise entre le sillon central en avant, le sillon latéral en bas et le sillon occipital transverse (scissure pariéto-occipitale) en arrière. Ses limites postérieures et inférieures ne sont pas évidentes.

Le lobe temporal

Il est limité en dessous du sillon latéral ; le lobe temporal s’étend du pôle temporal au lobe occipital par l’incisure pré-occipitale.

Le lobe occipital

Il occupe l’extrémité postérieure. Sur la face latérale, il est limité par une ligne prolongeant les sillons pariéto-occipitaux vers l’incisure pré-occipitale ; sur la face médiale le sillon pariéto-occipital est toujours bien visible. Quand à la face inférieure, c’est une ligne imaginaire unissant l’incisure pré-occipitale à l’extrémité antérieure du sillon pariéto-occipital qui sert de limite.

L’insula

Il est aussi appelé cortex insulaire. Il est recouvert par les autres parties hémisphériques appelées opercules. La configuration de l’insula est triangulaire et est constituée de 5 circonvolutions.

INTRODUCTION |