La politique monétaire est définie comme l’ensemble des mesures visant à régulariser l’offre et la demande de monnaie dans un pays. Elle a pour finalité de maintenir la proportionnalité entre la croissance de la masse monétaire et la croissance de la production intérieure. D’après la thèse des monétaristes : la croissance trop rapide de la masse monétaire par rapport à la croissance de la production suscite une hausse proportionnelle au niveau des prix : MV=PT. Par conséquent, il faut éponger l’excèdent de monnaie par des mesures de politique monétaire déflationniste. Dans le cas contraire il faut une politique monétaire expansionniste.

La consommation

La structure de la consommation des ménages malgaches

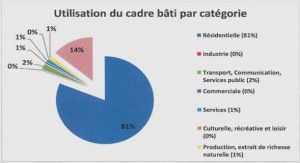

Selon les études réalisées par l’Institut National de STATistique INSTAT ; la consommation des ménages peut être classée en onze grands postes à savoir : poste alimentaire, poste logement et combustible, etc.…Parmi ces postes, l’alimentation reste encore la consommation la plus prisée des Malagasy, elle constitue en moyenne 2/3 de ses dépenses de consommation. On constate aussi que les ruraux et les pauvres sont plus gourmands que les citadins. En effet, les ruraux consacrent 74,9 % de leur dépense à l’alimentation. Les pauvres consacrent 71,5 % et les ruraux 53,6 %.

Pour le poste alimentaire : supposons un ménage de sept personnes : 2 adultes et 5 enfants à charge. Chaque jour, il faut un minimum de subsistance de 2 kg de riz (2 kapoka le matin, 4 kapoka le midi et 2 kapoka le soir. 1 Kg ~ 3,5 kapoka), 0,5 kg de viande et quelques ingrédients.

Le kilo de riz coûte actuellement 1015 Ar en moyenne et la viande 4800 Ar le kilo. En tout, il leur faut 4430 Ar et supposons que les ingrédients coûtent 570 Ar pour arrondir ce chiffre à 5000 Ar par jour. Ce qui fait 150 000 Ar par mois. Les invités ne comptent plus. Auparavant, on pouvait inviter 3, 4 voire 5 personnes, il y avait assez de provision. Aujourd’hui même le repas des enfants devient un problème à la maison.

Si on calcule avec le revenu moyen de 82 600Ar avec 44273,6 Ar/ mois consacrés à l’alimentaire pour le milieu urbain. Donc on divise par 30 pour avoir 1476 Ar/ jour. Comme tout à l’heure : il faut X1 kg de riz, X2 kg de viande et X3 d’ingrédients. Tout cela ne doit pas excéder 1476 Ar. Nous avons donc une équation :

1015 X1 + 4800 X2 + X3 = 1476 .

1ère solution : X1 = 0 ; X2 = 0 ; X3 = 1476

On ne consomme donc plus de riz ni de la viande, mais 1476 Ar d’ingrédients. Peut-être, des tomates, des légumes…où on substitue avec du manioc ou du maïs. Ça peut avoir 2 ou même 4 kilos de manioc ou 1 kilo de maïs. Avec cela, on est sûr que toute la famille mangera.

2e solution : X1 = 1 ; X2 = 0 ; X3 = 461

La famille consomme 1 kilo de riz et 461 Ar d’ingrédient. Pour l’ingrédient on peut acheter 0,5 kilo de pomme de terre, à peu près 300 Ar et le reste de l’huile : 161 Ar. C’est plus acceptable que la solution 1 mais toute la famille devra se satisfaire d’un “ jus de riz ” le matin, midi et soir.

3e solution : X1 = 1 ; X2 = 96 grammes ; X3 = 0

Ou X1 = 0,5 ; X2 = 202 grammes ; X3 = 0

Bref, c’est insuffisant ces rations ne peuvent même pas rassasier une personne et comment ça va être possible pour une famille de 7 personnes ? Ou même 2 ? On va avoir faim toute la journée !

Pour le poste transport : Supposons toujours le cas urbain. Avec un revenu moyen de 82600 Ar par mois, on consacre 3056,2 Ar au transport. Si l’endroit de travail est proche de la maison (moins de 6 Km) il vaut mieux aller à pied. Dans d’autre cas, qui nécessite un minimum de déplacement en TAXI BE de 600 Ar par jour (300 Ar allée, 300 Ar retour) il faut avoir au moins 12 000 Ar par mois, les week-ends ne comptent pas. Le montant est déjà insuffisant même pour une personne et comment faire avec les 6 autres ? Ils devront rester à la maison ou vont en pied quelque soit la distance où ils veulent aller.

Evolution de la consommation privée

La consommation des ménages régresse d’année en année. On ne sait de quoi juste a expliqué cette baisse. Si on essaie d’expliquer par la baisse des prix, je prouve qu’il n’y avait pas de baisse des prix durant les trois dernières années, c’est simplement un ralentissement du taux de pression inflationniste. Madagascar enregistre un taux d’inflation moyen annuel de 35,03%, en 2006, ce taux a reculé légèrement. Par ailleurs, si on essaie d’avancer l’idée d’une amélioration des revenus pour expliquer la baisse du niveau de consommation. La consommation devrait normalement augmenter avec une amélioration des revenus à cause de l’importance des besoins qui ne sont pas satisfaits. Ainsi toute augmentation de revenus est directement absorbée par la consommation.

L’insuffisance des revenus tue la volonté de travail des gens. Ils ne peuvent pas espérer mieux sur le salaire et ils préfèrent être chômeurs ou renflouer le rang des secteurs informels dans les villes. Si c’est à la campagne, ils choisissent volontiers à chercher leurs consommations dans la terre et vivre avec les productions de subsistance. Ils ne touchent ainsi presque plus de monnaie.

INTRODUCTION |