Introduction à une approche phénoménologique du paysage réel

Élaboration d’une méthodologie phénoménologique d’étude du paysage

Dans son essai Écrire en phénoménologue, « une autre époque de l’écriture » Nathalie Depraz essaie de déterminer s’il existe, oui ou non, une écriture spécifiquement phénoménologique et, si oui, quels sont les traits qui la constituent en propre. Pour ce faire, elle passe par une analyse détaillée de l’écriture chez les grands phénoménologues que sont Husserl, Sartre et Merleau-Ponty, mais aussi bien d’autres. Elle parvient à allier cet intérêt de près aux textes mêmes avec une perspective plus générale sur la phénoménologie dans son ensemble. Dans ce cadre, elle essaie de comparer écriture phénoménologique et écriture poétique afin de voir comment les deux se sont nourries mutuellement au fil du temps, tout en restant distinctes. C’est ainsi qu’elle soutient que phénoménologie et poésie ont « cette exigence commune de revenir aux choses elles-mêmes dans l’immédiateté de leur état naissant et vif encore, pour capter cette dimension jaillissante du sens à même le sensible non encore conçu ni même perçu » 2 . Ainsi le souci majeur de la phénoménologie est peut être d’intuitionner le réel tel qu’il se révèle, avant que nous nous en soyons servis et que nous l’ayons catégorisé, transformé. C’est là un des enjeux centraux de l’épochè expérientielle qu’est la réduction, méthode centrale et élaborée par Husserl. Ainsi, la phénoménologie a pour enjeu de se placer dans une zone limite de l’expérience, encore inappropriée, où nous sommes dans une forme d’ouverture au monde-se-révélant. C’est probablement cette volonté de saisir notre ouverture au monde et à son inépuisable renouvellement de formes qui a fait du paysage une des thématiques centrales de phénoménologues comme Maurice Merleau-Ponty ou Henri Maldiney. L’expérience du paysage y est décrite comme privilégiée de notre entrelacement avec la chair du monde chez l’un, et de notre perte au monde chez l’autre. Maldiney, s’inspirant du psychiatre Erwin Straus, définit l’expérience du paysage comme l’expérience de l’être perdu. Quand nous évoluons dans un paysage, nous ne sommes plus dans l’espace géographique des repères, nous ne sommes plus dans l’espace de l’action qui implique un certain nombre d’orientations. Cet espace-là, nous dit Maldiney à la suite de Straus, est un espace défini, clos sur lui-même et ses propres structures. Bien plutôt, l’espace du paysage est celui de l’ouverture à ce qui apparaît et donc de l’abandon des repères qui structureraient cet apparaître. Nous évoluons dans le paysage d’ici en ici, c’est-à-dire que nous sommes dans une forme de relation exclusive au réel phénoménal ; il n’y a rien que le monde m’apparaissant, il y a un trou dans le souci de la mondanité. Cela correspond à ce que Straus et Maldiney appellent l’espace du pathique ; celui où nous cessons de maîtriser tous nos mouvements selon des schèmes pratiques prédéterminés pour nous laisser traverser par le rythme du monde-se-faisant. Nous y développons une forme d’écoute au monde mais aussi à notre corps. Par là, s’opère quelque chose comme une perte de la distinction nous/paysage, sujet/objet. Maldiney cite à plusieurs reprises Merleau-Ponty, et notamment dans son ouvrage Ouvrir le rien, l’art nu, publié en 2000 chez Encre marine, pour soutenir que dans notre expérience du paysage se révèle notre appartenance à la chair du monde, le fond du monde avec lequel nous sommes « dans un rapport d’embrassement » traduit-il en ses propres termes. Ainsi les phénoménologies maldinienne et merleau-pontienne se donnent pour tâche de saisir le rapport primordial au monde qui se révèle dans notre expérience du paysage, en deçà du travail de nos catégories mentales. Un penseur comme Merleau-Ponty s’intéresse à la façon dont les couleurs d’un paysage résonnent en nous et nous font vibrer à leur tonalité propre afin de déterminer la façon dont se constitue le rapport symbiotique que nous avons à la chair du monde3 . Cette démarche est tout à fait intéressante car elle nous permet de mieux comprendre ce qui apparaît quand nous faisons l’expérience d’un paysage. Toutefois, même si la perspective phénoménologique définit l’expérience du paysage comme l’expérience d’une ouverture, celle-ci est aussi accompagnée d’une certaine fragilité ; nous sommes empêtrés dans un monde changeant et en perpétuel devenir qui ne cesse de se redistribuer sous nos yeux. L’expérience du paysage comme Gestaltung implique une certaine précarité de la chose perçue, et par là même du sujet percevant. Cette précarité ne signifie pas un manque à être, mais bien le contraire. C’est parce que la forme qui se révèle à nous excède notre pouvoir d’emprise et de prévision que se dévoile une forme de fragilité qui m’unit au monde. Fragilité du surgissement, de la surprise, du changement inéluctable. L’être perdu dont parlent Straus et Maldiney est un être ouvert, parce que pris dans un espace rythmique, mais est aussi un être proprement erratique. Par cela, nous entendons un être qui perçoit le monde tel qu’il se donne, et non tel que nous le catégorisons, et donc qui perçoit le monde dans son instabilité propre ; un être qui fait le choix d’errer, c’est-àdire de se laisser guider totalement par le monde qui lui apparaît au fil des chemins. L’instabilité et les aspérités du monde, il ne les exclut pas mais les fait sienne, les redouble de sa propre durée qui, de ce fait, se retrouve elle-même en perpétuelle évolution. C’est aussi cela qui fait la force de 3 Chez Merleau-Ponty, notre rapport au monde n’est pas absolument symbiotique puisque nous sommes un corps percevant mais aussi un corps perçu, nous sommes sujets et objets, appartenance et exclusion. C’est cette ambivalence qui lui permet de conserver comme valide le concept d’individu, faute de quoi nous serions totalement aliénés au monde. Cependant, cette question nous dépasse et mériterait un approfondissement trop important. Ce qui nous intéresse ici est que, chez Merleau-Ponty, l’expérience du paysage est une expérience d’une appartenance au monde, ce qui ne veut pas dire que notre rapport au monde ne se définisse que par cette appartenance. 5 l’expérience du paysage, ce qui la rend capable de nous ramener aux structures profondes de notre être. Toutefois, cette fragilité semble prise dans une certaine contradiction avec le moment où notre expérience du paysage se referme, devient souvenir, et que nous entrons dans le monde de l’action qui exige une certaine fixité. Il semble donc important de penser ce qu’apporte un regard qui se situe dans la distance, dans la séparation, volontaire ou non. Quand nous faisons l’expérience d’un paysage, il n’y a pas que les moments où nous marchons en épousant les courbes d’un petit sentier, où nous nous laissons glisser le long d’une rivière, et où nous sentons le vent et le soleil sur notre visage ; il y a aussi le moment où nous rentrons chez nous, agir selon notre quotidien, le moment où nous retournons dans notre livre après une courte pause passée à observer ce qui nous entoure, le moment où nous reprenons les outils pour finir de bécher cette terre qui va nous sustenter. Que devient alors cette relation d’appartenance au monde ? Que devient cette expérience de fusion quand nous développons un regard compréhensif, c’est à dire un regard qui cherche à saisir, et donc à fixer ? Est-elle dissoute ? Fin d’un être ouvert au monde pour entrer dans une fermeture sur soi ? Pour mieux comprendre ce problème nous pouvons reprendre, pour l’interroger, une illustration que Maldiney développe dans Regard, Parole, Espace : « Demandez donc à un homme qui ne sait rien des définitions des philosophes ni des discussions des esthéticiens, à un homme de tous les jours, debout dans un champ : « Qu’est-ce que l’espace ?». Le premier moment de stupeur passé, il fera un geste. Tout en répondant : « Je ne sais pas », il étendra les bras et il respirera plus largement, le regard fixé sur rien. Il a tout simplement donné la définition du poète : Atmen dit Rilke pour dire l’espace. […] Il prend possession de l’espace en s’ouvrant à l’espace. » 4 Cette illustration nous permet, de façon frappante, de saisir la nature du lien que nous avons à l’espace dans le paysage. Ce lien est un lien corporel qui est affaire de respiration, de posture, de redressement du dos et d’extension du regard. Alors, le paysan touche quelque chose comme une forme d’appartenance à l’espace du monde, il se laisse vibrer à son diapason. Toutefois, Maldiney ne dit pas ce qui se passe quand le paysan reprend les outils ; ou plutôt, si, il le dit, mais le présente comme une simple fermeture. L’homme s’ouvre au monde en abandonnant l’action, et se referme quand il doit accomplir les tâches quotidiennes, plus ou moins nécessaires à sa survie. Ce que nous voudrions penser c’est ce que devient son expérience du paysage une fois que le 4 MALDINEY, Henri (2012) Regard, Parole, Espace, Paris ; Editions du Cerf, p. 56 6 rapport extatique, décrit par Maldiney, est rompu pour retourner dans l’action ; ou plutôt, faut-il penser ce changement de régime en terme de rupture ? Comment exprimons nous notre expérience une fois qu’elle est achevée ? D’emblée, ces questions impliquent la prise en compte de deux facteurs inhérents à notre expérience du paysage : la nécessité du retrait, et la nécessité d’une pluralité de regards possibles. Sans le premier, nous serions pris dans une perpétuelle expérience extatique qui empêcherait le geste expressif (qui implique un certain rassemblement de soi dans l’action) ; sans le second, nos expressions n’auraient pas d’intérêt puisqu’elles seraient toutes les mêmes.

Penser et expérimenter une pluralité de rapports au paysage

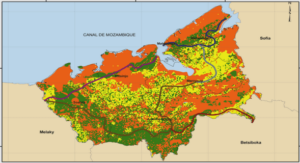

L’approche phénoménologique du paysage que nous avons brièvement présentée risque de nous laisser penser que ce retrait est un accident, quelque chose qui arrive en plus mais n’influence pas la nature propre de ce qu’est le fond de notre expérience du paysage ; expérience de notre embrassement avec le monde. Or, ce retrait de l’attention est structurel de notre expérience du paysage, non seulement du fait de notre nature propre (nous avons des besoins et envies qui impliquent que nous concentrons notre attention sur eux) mais aussi du fait de celle de notre environnement. Le but de notre réflexion est donc, non pas de nous opposer à la pensée de Maldiney, et à la phénoménologie en général, mais de mettre en lumière des aspects peut-être moins mis en valeurs et pourtant tout aussi constitutifs de notre expérience du paysage. C’est ici que nous introduisons une spécificité de notre recherche, une réflexion in situ dans la région aveyronnaise, et plus précisément dans le Canton de Saint-Sernin-sur-Rance, au sud-ouest de l’Aveyron. Cette réflexion que nous avons qualifiée d’in situ répond à une double exigence. La première tient à la nature de ce que Nathalie Depraz appelle l’écriture phénoménologique, la seconde à l’intérêt qu’une expérience de cette région peut avoir quant à une réflexion plus générale sur le paysage. Dans le livre de Nathalie Depraz dont nous avons déjà parlé, celle-ci affirme qu’un des traits distinctifs de l’écriture phénoménologique est « la motricité de l’exemplification » 5 qu’elle développe. Souvent, dans la philosophie, le cas est pris comme un exemple illustratif. On part du système, de la théorie déjà élaborée, et on va vers le réel pour incarner notre propos, quitte à déformer les phénomènes pour les faire coïncider avec ce que nous voulons en dire. Mais le propre de l’écriture phénoménologique, selon Nathalie Depraz, est d’avoir inversé ce schème, ou du moins de l’avoir remis en question. Le réel exemplaire n’est plus là uniquement pour cautionner la théorie une fois établie ; il est là pour la nourrir, la dynamiser, la complexifier : « Faire un usage moteur de l’exemple laisse découvrir de l’inédit, de l’inattendu dans la pensée, mais c’est aussi ce qui peut conduire à une impasse cette même pensée, si, du moins, elle ne dispose pas des moyens conceptuels appropriés en vue de la structuration catégoriale du bouillonnement expérientiel initial. » 6 L’exemple devient ce qui empêche le tour et le retour sur soi d’une pensée trop sûre d’elle-même, fermée au réel. Toutefois, cela implique un risque : si la surprise a le mérite de nourrir la pensée, elle peut aussi la faire exploser, la déborder infiniment et en montrer le caractère caduc. Le réel et sa puissance corrosive risquent de dissoudre la pertinence de la pensée que nous essayons d’élaborer. Toutefois, dans notre recherche, nous avons décidé de prendre ce risque, et cela nous a paru d’autant plus nécessaire que notre objet d’étude est le paysage. Comment comprendre une expérience où nous nous ouvrons au monde sans traduire cette même ouverture au sein même de notre méthode ? Cette ouverture, nous essayons de l’opérer en nous intéressant, non pas à un concept pris et repris par des philosophes de bureau ; bien plutôt, nous avons décidé de passer par le cas (l’expérience que nous avons de l’Aveyron). Toutefois, cela ne va pas nous empêcher d’opérer un travail de catégorisation et d’analyse sans lequel il n’y a pas de phénoménologie, ni de réflexion tout court.