Le monde rêve d’une recette miracle contre la pauvreté et la microfinance était un candidat tout à fait plausible.

La microfinance est, sans aucun doute, l’innovation qui a fait le plus parler d’elle dans la lutte contre la pauvreté. Il y a un peu plus de trente ans, Mohammed Yunus consentait ses premiers prêts à un groupe de femmes du Bangladesh. La vision du monde de Mohammed Yunus est profondément optimiste : selon lui, chacun de nous est un entrepreneur en puissance et la seule chose séparant une femme pauvre du Bangladesh d’un directeur d’entreprise serait l’accès au capital. La lutte contre la pauvreté n’a pas besoin de charité : il suffit de créer les bonnes opportunités que les pauvres sauront saisir pour faire croître leur entreprise et rembourser emprunts et intérêts. Il y a aujourd’hui plus de 150 millions de micro emprunteurs à travers le monde. La grande majorité de ces clients n’avaient, auparavant, aucun accès au crédit bancaire et étaient contraints d’avoir recours aux tontines, aux usuriers de village , qui pratiquent des taux ahurissants. Alors est apparue la possibilité d’emprunter à des institutions de microfinance. Les taux d’intérêt, bien qu’élevés, sont nettement plus faibles que ceux auxquels ils étaient habitués.

Cet enthousiasme n’est pas sans susciter des retours de bâton. Certaines visions sont sceptiques, et considèrent les banquiers du microcrédit comme de nouveaux usuriers qui exploitent l’incapacité des plus pauvres à résister à la tentation de l’emprunt ; ils soulignent que les taux d’intérêt restent très élevés. Ces critiques attribuent même au microcrédit les suicides de paysans surendettés, soumis à une pression indue exercée par les agents pendant les périodes de remboursement.

LE GROUPE BOA ET LA BOA MADAGASCAR

Le Groupe

C’est d’abord un projet, qui semblait à l’époque, il faut le rappeler, irréaliste pour beaucoup d’observateurs : celui de la création d’une banque africaine, indépendante des grands groupes internationaux et fondée grâce à des capitaux privés africains. Mais dans cette section, nous allons voir que les ambitions de ses fondateurs se sont concrétisées grâce à des actions guidées et des appuis financiers diversifiés.

Sa naissance et son expansion

La construction du Groupe, né en 1982 au Mali, peut être schématisée en trois grandes étapes, correspondant chacune à une évolution spécifique, et décidées grâce à une stratégie stabilisée dès le commencement de l’histoire de la BANK OF AFRICA.

A. Le lancement : 1982/1990

Au début des années 1980, le système bancaire des pays francophones comprenait, d’une part, des filiales de banques françaises, principalement tournées vers le financement du commerce d’import-export et la satisfaction des besoins financiers des grandes entreprises et ,d’autre part, des banques d’Etat en butte à d’importants problèmes de gestion, fortement dépendantes des ambitions politiques et pratiquant une stratégie de crédit souvent hasardeuse. C’est en réaction à ces faiblesses des structures financières existantes et grâce à la détermination d’investisseurs privés maliens qu’est créée en décembre 1982 la BANK OF AFRICA-MALI (BOA-MALI).La banque s’est vite révélée comme un partenaire à part entière du système bancaire local et a connu un développement régulier depuis sa création. L’évolution de la BOA-MALI rendait concevable la reproduction d’une telle structure en d’autres lieux. Toutefois, pour imprimer l’impulsion nécessaire au développement et à l’élargissement de cette première expérience et pour assurer la cohésion des futures composantes, l’existence d’une structure centrale est apparue indispensable .C’est à cette fin que les premiers éléments d’une structure de tête sont mis en place et a été créée en février 1988 la société AFRICAN FINANCIAL HOLDING (AFH). C’est sur cette base que va naître la BANK OF AFRICA BENIN- qui ouvrira ses portes au public le 15 janvier 1990.

A l’issue de cette période pionnière, la BOA-MALI s’ancre durablement dans le paysage bancaire malien et la BOA-BENIN se positionne en leader dans son pays, malgré un environnement particulièrement difficile, la région d’implantation étant désertique.

B. L’expansion : 1991/1998

Le concept » BANK OF AFRICA « , basé sur l’équilibre d’un actionnariat diversifié et sur une stratégie unitaire, est alors précisé, développé et consolidé. Dans le même temps, la décision d’extension dans l’union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) est prise.

Toutes les possibilités de rachat et de création de banques dans les pays de la zone sont donc étudiées. Les perspectives ainsi tracées ne pouvaient être prolongées que si AFH disposait des moyens financiers nécessaires et si elle pouvait obtenir la présence à son « tour de table » d’actionnaires institutionnels. L’accroissement du capital de la holding sera donc une priorité constante et trois actionnaires de poids entreront successivement au capital de AFH : PROPARCO, le FMO néerlandais et la banque NATEXIS, devenue NATEXIS-BANQUES POPULAIRES. La structure du capital des BANK OF AFRICA est désormais tripartite :(1)^Des actionnaires privés, de préférence nationaux, apportant à chaque banque une dimension nationale, (2)La holding AFH, qui assure pour chaque projet les rôles successifs de promoteur, d’actionnaire de référence et de partenaire technique des institutions internationales d’appui au développement du secteur privé qui renforcent l’audience et la crédibilité des BOA.

A la fin de cette seconde étape, trois nouvelles BANK OF AFRICA sont nées, au Niger en 1994, en Côte d’Ivoire en 1996, au Burkina Faso en 1998.

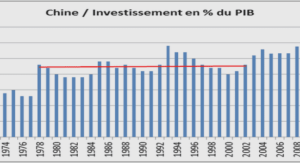

C. La diversification : 1999/2008

Cette volonté de diversification, portée par des objectifs de croissance, s’exprime à trois niveaux distincts et complémentaires : d’une part, passer d’un ensemble de banques à une véritable structuration de groupe ; d’autre part, faire évoluer des activités de banque commerciale pure vers celles liées au crédit-bail, à la bourse ou l’assurance, pour créer un pôle financier multiforme, capable de proposer une gamme complète de produits et de services financiers ; enfin, sortir de l’UEMOA et s’étendre à d’autres régions d’Afrique subsaharienne, y compris anglophones.

Le Groupe BOA passe alors de l’harmonisation de ses méthodes, de ses outils et de ses équipes, à leur véritable intégration, et le Groupe s’implante dans deux nouvelles zones, Océan Indien et Afrique de l’Est, tout en élargissant le champ sectoriel de ses activités.

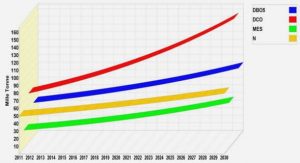

A la conclusion de cette dernière étape dans la vie du Groupe, celui-ci s’est enrichi de six nouvelles BANK OF AFRICA, à Madagascar en 1999, au Sénégal en 2001, au Kenya en 2004, en Ouganda en 2006, en Tanzanie en 2007 et au Burundi en 2008 et compte en 2010 treize banques commerciales réparties sur le territoire Africain. De plus, la stratégie de diversification de ses activités a conduit à la création de 3 sociétés de crédit-bail, au Bénin, au Mali et à Madagascar, à celle d’une société de bourse et d’une société d’investissement opérant pour l’ensemble du Groupe.

INTRODUCTION |