GENERALITES SUR L’EDUCATION

L’éducation joue un rôle primordial aussi bien pour l’épanouissement de l’individu que pour le développement de la société. Elle constitue un élément fondamental du capital humain. La littérature économique évoque d’ailleurs que le « facteur humain» joue un rôle aussi important que le capital physique pour engendrer une croissance. Dans ce monde en continuel devenir, chaque pays doit en effet concevoir la forme de développement qui est à la mesure de ses spécificités et à la hauteur du changement social mondial de notre époque. On remarque en outre que dans tout les programmes de développement, où entrent en jeu plusieurs variables, l’éducation occupe toujours une place prépondérante. Si l’on accorde à percevoir l’éducation comme un phénomène social complexe, son interférence et son impact sur différents niveaux de la vie sociale notamment économique, culturelle, politique n’ont pas diminué. En effet, en tant que capital vital, l’homme construit lui-même son développement sous une dimension économique et humain. Pour que l’homme puisse assurer son rôle d’agent de développement, il doit être raisonnable et instruit, éviter la souffrance, les actions antisociales, recherche le plaisir ; il doit savoir ce qu’il veut et où se trouve son intérêt, et la poursuite de son propre intérêt le conduit inévitablement à un sommet d’accomplissement personnel dans sa vie de famille, dans l’économie et dans la société. Dans le contexte actuel de réduction de la pauvreté et du développement durable, le volet « éducation » attire la plus grande attention.

Les objectifs du Millénaire pour le Développement, l’Etat malgache, le Ministère de l’éducation, les organismes non gouvernementaux nationaux et internationaux et d’autres entités de développement prennent conscience de l’utilité incontournable de l’éducation dans le processus de développement et essaient non seulement d’accroître le taux de scolarisation et le taux de réussite mais de diminuer également le taux d’analphabétisme. A Madagascar, le système éducatif présente de grands problèmes d’ordre économique, politique, social, culturel et technique. Les études statistiques montrent que 33,8% de la population âgés de plus de 4 ans, en 2005, sont analphabète et que l’échec scolaire est toujours fréquent aussi dans le milieu rural que dans le milieu urbain .

L’analphabétisme constitue un des principaux problèmes de l’éducation qui mérite d’être soigneusement considéré. Des études sur l’incidence de la pauvreté entre 1999 et 2001 montrent clairement qu’entre ces deux années, le taux d’incidence de pauvreté des personnes dont le chef de ménage est de niveau secondaire et plus a diminué de 18% alors qu’il a augmenté de 4% pour celles dont le chef de ménage n’est pas instruit . Cette situation démontre que faute de moyens techniques et intellectuels, les analphabètes ne peuvent pas participer pleinement dans le processus de développement.

APPROCHE SOCIOLOGIQUE DE L’EDUCATION

ESSAI DE DEFINITION

L’objet de la présente étude fait appel à de nombreux concepts relevant de différentes disciplines. Par ailleurs, les termes utilisés dans le domaine éducatif sont nombreux, souvent fluctuant. Toutefois, il nous paraît important de mettre en exergue les termes essentiels pour la compréhension de la démarche proposée.

Définition

La conférence de l’UNESCO adopte en 1978, la précision suivante :

Alphabète: personne capable de lire et écrire, en comprenant, un exposé simple et bref de faits en rapport avec sa vie quotidienne.

Est fonctionnellement alphabète : une personne capable d’exercer toutes les activités pour lesquelles l’alphabétisation est nécessaire dans l’intérêt du bon fonctionnement de son groupe de développement et de celui de la communauté.

Analphabète : personne incapable de lire et écrire et ne comprenant pas un exposé simple et bref de faits en rapport avec sa vie quotidienne.

Est fonctionnellement analphabète : une personne incapable d’exercer toutes les activités pour lesquelles l’alphabétisation est nécessaire dans l’intérêt du bon fonctionnement de son groupe et de sa communauté et aussi pour lui permettre de continuer à lire, écrire et calculer en vue de son propre développement et de celui de la communauté.

L’illettrisme : Pour ma part, adultes et/ou jeunes proches de l’âge adulte ignorant ou sachant à peine, lire, écrire ou calculer, être ainsi au dessous d’un minimum jugé indispensable par l’auteur d’une évaluation. Ce manque de capacité peut affecter surtout l’une des trois branches considérées (lecture, écriture, calcul), deux d’entre elles ou les trois.

Jusque dans les années 1960, l’illettrisme et l’analphabétisme furent considérés comme synonymes : un « analphabète » ou un « illettré » était «une personne, homme ou femme, âgée de 15 ans ou plus, qui ne sait ni lire, ni écrire» Ce n’est qu’à la fin des années 1970 que le mouvement ATD Quart Monde a tenté de délimiter les concepts, établissant une distinction entre « ceux qui n’ont jamais appris à lire ou à écrire (analphabètes), et ceux qui ne savaient plus – ou insuffisamment – le faire, bien qu’ayant été scolarisés (illettrés).

L’illettrisme sera alors employé pour désigner les personnes alphabétisées mais « qui ne maîtrisent plus la lecture ou l’écriture ou sont gravement gênées pour utiliser celle-ci » (c’est cette dernière définition que nous utilisons dans cette recherche) .

Rural : Selon les pays, les perceptions seront différentes, ce qui rendra les comparaisons difficiles. D’après la FAO, la définition d’une « zone rurale » doit répondre à deux critères : l’un est en rapport avec le lieu de résidence et le modèle d’établissement, l’autre avec le type de travail auquel participent les résidents. Premièrement, les zones rurales sont généralement des zones ouvertes, avec de faible densité des populations établies. Une proportion importante de l’espace non colonisé et/ou de l’espace utilisé sert à la production primaire (mines, agriculture, bétail, forestière, pêche). Deuxièmement, les résidents des zones rurales sont largement dépendants-directement ou indirectement-de ces activités de production primaire qui constituent leur principal moyen de subsistance-sinon le seul.

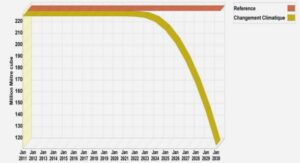

Développement Durable : Le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) a été mis en place par la conférence de Stockholm pour assurer le suivi de ces problématiques. En 1987, la commission Brundtland allait populariser le concept de « développement durable » avec son rapport Notre avenir commun. La conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement (CNUED) – ou le fameux « sommet de la Terre » – organisée à Rio de Janeiro les 3 et 4 juin 1992 allait faire de cette problématique une composante définitive du discours mondial sur la question. Reconnaissant la nature intégrale et interdépendante de la terre, notre « maison » commune, les nations réunies au sommet de Rio de Janeiro ont adopté une série de principes pour orienter les futurs développements. Le Développement Durable est un concept (assorti de principes) qui est né des débats entre les Economistes et les écologistes. En effet, la recherche de profit des entreprises allait souvent à l’encontre de la préservation de l’environnement. La logique axée sur l’accumulation, dans l’esprit capitaliste, ne peut pas être assimilée à une action de développement.

C’est la principale forme de la destruction de l’environnement dans les pays riches, comportement que des entreprises du Nord ont toujours appliqué dans les pays pauvres au sein d’entreprises d’exploitation des ressources naturelles, minières ou ligneuses. Le concept du Développement Durable propose pour objectif : la viabilité écologique du système (régénération des ressources, cycle de la biomasse – des nutriments – de l’eau non perturbée) assurée, la rentabilité économique du système de gestion assurée et l’équité sociale assurée dans le processus de gestion.

L’exclusion : selon CUSSON, « consiste à rejeter l’individu des groupes auxquels il appartenait et à couper toute relation avec lui. On le bannit, on l’ostracise, on fait le vide autour de lui. Mis au ban de la société, devenu un paria, il est désigné à l’hostilité de tous » .

Il apparait que ces définitions d’analphabétisme qui sont définie à partir de l’état de l’analphabète, résident dans son utilisation de la lecture, de l’écriture et du calcul. Donc, l’analphabétisme est vu à la fois comme un déficit des moyens (pour l’analphabète) et comme état de l’analphabète et de la société dans laquelle, il se trouve. Ce qui dans une perspective d’analyse, nous amène à la question des rapports entre éducation et développement ; d’un part, l’état de l’éducation et de la formation d’un individu peut être vu comme faisant partie de son état de développement, et d’autre part, cet état de l’éducation et de la formation fait partie des ressources (outils et moyens) de l’individu et/ou de sa société pour évaluer vers plus de développement.

En effet, en ce qui concerne la définition de ces termes, les spécialistes ont des idées convergentes que nous ne pouvons pas tous expliquer et introduire dans ce travail. Nous notons qu’il n’existe pas de définition scientifique et universelle de l’analphabétisme et de l’illettrisme donc de l’analphabète et de l’illettré.

Introduction générale |