Les virus de l’immunodéficience humaine (VIH 1 découvert en 1983, et VIH 2 découvert en 1985) sont responsables de la survenue du syndrome d’immunodéficience acquise (Sida) dont l’issue ultime est le décès suite à une dégradation totale de l’immunité de l’individu.

La pandémie des infections sexuellement transmissibles (IST) et du VIH/Sida est devenue un problème de santé publique et de développement à travers le monde. Avec plus de 25 millions de morts au cours de ces trois dernières décennies, le VIH provoque l’une des maladies infectieuses la plus mortelle du monde . À l’aube de la quatrième décennie de l’épidémie de Sida, le monde a passé un cap critique : il a freiné la propagation de l’épidémie VIH et commence même à inverser la tendance actuelle . En effet, l’avènement du traitement antirétroviral (ARV) a permis de modifier l’histoire naturelle de l’infection.

La survenue des manifestions dermatologiques sont possibles quelque soit le stade de l’infection à VIH. Elles sont fréquentes, polymorphes, parfois révélatrices de l’infection. La connaissance des aspects épidémio-cliniques de ces manifestations est très importante pour le dépistage et la prise en charge de cette infection. Cependant aucune étude n’a encore été menée dans ce sens à Madagascar.

RAPPEL SUR LE VIH

ÉPIDÉMIOLOGIE

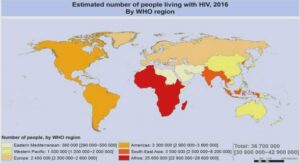

Situation dans le monde

La croissance globale de l’épidémie de Sida semble s’être stabilisée. Le nombre actuel de nouvelles infections à VIH recule régulièrement depuis la fin des années 1990. On estime que 32,8 millions de sujets sont infectés par le VIH dans le monde, dont 22,5 millions en Afrique subsaharienne. En 2009, le nombre de personnes nouvellement infectées était estimé à 2,6 millions. Ce chiffre est inférieur à plus d’un cinquième (21%) du nombre estimé en 1997 qui était de 3,2 millions, année où le nombre de nouvelles infestations a atteint son pic .

Fin 2010, on estimait à 6,6 millions le nombre de personnes vivant avec le VIH dans les pays à revenu faible ou intermédiaire et bénéficiant de la thérapie antirétrovirale, dont 420 000 à 460 000 enfants. Entre 2003 et 2010, le nombre des personnes sous traitement antirétroviral a été multiplié par 16 dans les pays en développement .

Situation en Afrique

L’Afrique subsaharienne, supporte le plus lourd fardeau du VIH/SIDA avec près de 70% des personnes nouvellement infectées dans le monde. Bien que le nombre des nouvelles infections ait été réduit, le nombre total de personnes vivant avec le virus continue d’augmenter. Les plus importantes épidémies d’Afrique subsaharienne – qui affectent l’Éthiopie, le Nigéria, l’Afrique du Sud, la Zambie et le Zimbabwe – se sont stabilisées ou montrent des signes de recul. On estime à 1,3 million [1,1 million– 1,5 million] le nombre de personnes décédées de maladies liées au sida en Afrique subsaharienne en 2009, ce qui représente 72% du nombre total de décès imputables à l’épidémie au niveau mondial qui est de 1,8 million [1,6 million–2,0 millions] . L’infection par le VIH en Afrique se produit principalement par transmission hétérosexuelle.

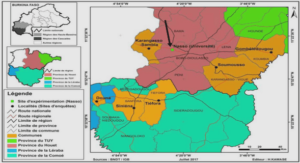

Situation à Madagascar

À Madagascar, le nombre de PVVIH enregistrés entre 2002 et 2010, auprès des médecins référents à Madagascar étaient de 1033 . Ce chiffre est très inférieur à celui de l’UNGASS en 2010 qui l’estimait à 24 000 personnes sur une population générale de 22 millions d’habitants . Le taux de découverte est donc très faible soit 4,2%. La prévalence du VIH est restée relativement basse avec 0,2% chez les adultes de 15 à 49 ans.

Il existe 29 centres de référence dont le Centre Hospitalier Universitaire Joseph Raseta Befelatanana (CHU-JRB) avec 41 médecins référents répartis dans ces derniers.

Mode de transmission

Le facteur déterminant du risque de transmission est la charge virale du produit biologique contaminant, celle-ci étant corrélée au stade de la maladie VIH chez le sujet contaminant :

– Transmission sexuelle : mode responsable de 90% des contaminations, au cours des rapports hétérosexuels ou homosexuels avec une personne contaminée. Il existe certains facteurs locaux augmentant le risque (rapport anal réceptif, oro-génital potentiellement contaminant mais à risque moindre, lésion génitale, saignement) .

– Transmission par le sang et ses dérivés : elle concerne principalement les professionnels de santé en milieu de soins ou en laboratoire lors d’accidents d’exposition au sang. Le partage de matériel d’injection contaminé par du sang chez les toxicomanes ainsi que l’utilisation de matériel non stérilisé sont également responsables de transmission virale .

– Transmission mère-enfant : la transmission a lieu essentiellement en fin de grossesse (un tiers des cas), autour de l’accouchement (deux tiers des cas) ou in utero durant les dernières semaines de grossesse. Le risque de contamination par le lait maternel est d’autant plus important que le déficit immunitaire et la charge virale plasmatique maternels soient élevés. Ce risque est maximal dans les deux premiers mois, mais persiste pendant toute la durée de l’allaitement .

INTRODUCTION |