La drépanocytose ou anémie à cellules falciformes est une maladie génétique du globule rouge dont plus de 50 millions de personnes sont atteintes dans le monde. Incurable et mortelle, elle touche en majorité les populations noires. C’est la plus fréquente des hémoglobinopathies. Il a été admis que 10 000 enfants meurent par an de la forme grave en Afrique .

A Madagascar, le taux de prévalence de la drépanocytose est élevé, surtout dans le Sud Est de Madagascar, mais aucune statistique ne peut être donnée pour avoir le nombre exact de malades et de porteurs sains dans l’Ile. Faute de connaissances scientifiques et médicales suffisantes, un grand nombre de malades n’est pas diagnostiqué (2). A Madagascar, deux techniques principales sont utilisées pour poser le diagnostic de la drépanocytose : l’une est la technique de référence qui est l’électrophorèse de l’hémoglobine, et l’autre une technique simple qui est le test de falciformation ou le test d’Emmel.

RAPPELS

GENERALITES SUR LA DREPANOCYTOSE

Définition

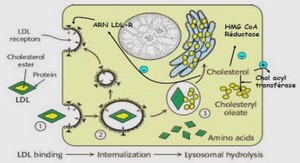

La drépanocytose est une maladie héréditaire de l’hémoglobine (Hb) due à une mutation unique et ponctuelle du gène béta globine situé sur le chromosome 11. Cette mutation est caractérisée par le remplacement d’un acide aminé par un autre acide (acide glutamique remplacé par la valine) au niveau du 6e acide aminé de la chaîne béta, qui aboutit à la production d’une Hb anormale : Hb S .

La transmission se fait de façon autosomale récessive .

Intérêt

C’est la plus fréquente et la plus grave des hémoglobinoses. Son diagnostic appelle une prise en charge adaptée.

Historique

– En 1910 : le premier cas est décrit par Herrick, il concernait un jeune étudiant jamaïcain dont le sang contenait des globules rouges (GR) déformés en forme de croissant ou faucille. On découvre alors rapidement 2 états cliniques différents :

– les sujets qui présentent les différents symptômes extérieurs de l’anémie falciforme et des hématies en forme de faucille ;

– les sujets qui ne présentent pas ou peu de symptômes externes mais qui possèdent tout de même un certain nombre de GR en forme de faucille. Par exemple, les parents des malades, même s’ils ne présentent pas de signe extérieur, possèdent toujours des hématies falciformes.

– En 1929, Hahn et Gillepsie font une découverte intéressante, ils remarquent que la déformation des GR n’a lieu que lorsque la pression en oxygène dans le sang est inférieure à 50 mm de mercure. Ceci est réversible lors de l’augmentation de la pression en oxygène.

– Dès 1940, un étudiant en médecine, Sherman, suggérait même qu’un bas niveau en oxygène altérait la structure de l’Hb dans la molécule.

– En 1949, Pauling, Itano, Singer et Wells font accomplir un progrès majeur à la recherche en effectuant l’électrophorèse des Hb d’un patient possédant des hématies falciformes mais sans autre symptôme marqué de la maladie. Il possède non seulement l’Hb A normal de l’adulte mais aussi une autre Hb, notée Hb S (les S venant de Sickle signifiant faucille en anglais). Un tel patient est dit porteur du trait drépanocytaire. Il est hétérozygote Hb S/Hb A. les malades, eux, ne possèdent pas du tout de l’Hb A. Ils sont homozygotes Hb S/Hb S. C’est le premier trouble de santé reconnu causé par une protéine.

– En 1959, Ingram démontre que la différence entre Hb A et Hb S est due à la substitution d’un seul acide aminé : l’acide glutamique 6 de la chaîne béta de l’Hb A est remplacé par une valine.

– Dans les années 60, on découvre que le gène codant la production de la chaîne béta se trouve sur le chromosome 11. Pour l’anémie falciforme, il y a remplacement sur le codon 6 d’une adénine par une thymine : GAG devient GTG .

– Au début des années 70, des tests de dépistage sont lancés aux USA. La population américaine d’origine africaine est en effet très touchée.

– En 1995, l’hydroxyurée devient le premier et le seul médicament permettant de prévenir les complications dues à la maladie .

EPIDEMIOLOGIE DE LA DREPANOCYTOSE

Situation dans le monde

Cette maladie touche presque exclusivement la race noire. D’après l’OMS, 70 % des cas de drépanocytose se produisent en Afrique sub-saharienne tandis qu’aux Etats-Unis 10 % de la population y sont exposées (5). En Afrique Sub-saharienne, son taux de prévalence (population porteuse de l’Hb S) est estimé autour de 10 % de la population d’Afrique de l’Ouest et de plus de 15 % d’Afrique centrale (Cameroun, Congo, Ex-Zaïre).

La plupart sont Africains mais également Brésiliens, Afro-américains, Indiens et Méditerranéens. Si les noirs sont plus facilement drépanocytaires, c’est parce que la drépanocytose s’est développée là où le paludisme sévit le plus, soit en Inde et en Afrique (6). Les chercheurs ont remarqué que les individus porteurs de gènes normaux AA mourraient davantage du paludisme que les porteurs de la mutation AS. Au fil des générations, les porteurs des gènes AS ont transmis à leur descendance cette faculté de protection face au paludisme. Ainsi, la mutation hémoglobine S, à l’origine de la maladie de la drépanocytose, est apparue tout en offrant une relative protection face au paludisme .

C’est un problème majeur de santé publique en Afrique noire : la prévalence du trait drépanocytaire est très élevée : Sénégal : 10%, Bénin : 24%, République du Congo (RDC) : 30 à 40%. Actuellement, 25% des Africains auraient le gène AS, donc seraient porteurs sains de la drépanocytose et susceptibles de la transmettre à leurs enfants. C’est en Afrique centrale que la maladie cause le plus de ravage : environ 100 000 enfants y meurent chaque année des suites d’infections non traitées, soit la moitié des nouveau-nés atteints .

Situation à Madagascar

Le taux de prévalence de la drépanocytose est élevé, surtout dans le Sud Est de Madagascar, mais aucune statistique ne peut être donnée pour avoir le nombre exact de malades et de porteurs sains dans l’Île . La drépanocytose est très répandue à Madagascar, mais plusieurs personnes en meurent sans qu’aucun diagnostic ne fût posé. Elle est un fléau dans plusieurs districts et de zones de haute prévalence à Madagascar, et une cause de mortalité infantile importante, par ignorance .

INTRODUCTION |