La relance de l’économie Malgache sur la valorisation des différents secteurs d’activité économique est l’une des priorités du gouvernement Malagasy .

Le gouvernement Malgache a mis la politique de développement rapide et durable du pays et il a adopté un plan d’action afin d’axer davantage les efforts de développement aux secteurs reconnus porteurs dont la pêche et à appuyer les investisseurs opérant dans ce domaine. Ce plan vise à redéfinir et à améliorer l’efficacité du secteur pêche notamment dans la partie Nord-Ouest de Madagascar où les produits halieutiques sont très abondants.

PRESENTATION DU PROJET

Historique du projet

Description de la Baie d’Ambaro

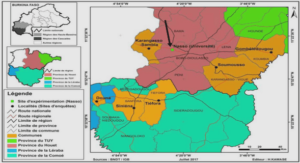

Cadre géographique

La Baie d’Ambaro se trouve sur la côte nord ouest de Madagascar et représente une grande partie de la zone I. Elle est ouverte sur un plateau continental de 55 à 75 km de large ayant une profondeur moyenne de 12,20 m (Piton et Magnier, 1971). Elle est limitée au large par la droite joignant la pointe de Nosy Faly (13°20’S, 48°29’E) au Port Saint Louis (13°10’S, 48°50’E) (Rasoarimiadana, 1984) et est bordée sur la côte par une grande forêt de mangroves. Deux fleuves se jettent dans la baie : Ifasy et Ambazoana.

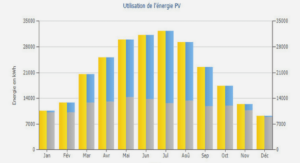

Climatologie

Le climat, de type tropical humide, est caractérisé par l’alternance d’une saison fraîche et sèche (mai à octobre) et c’est une saison chaude et pluvieuse (novembre à avril).Les caractéristiques hydrologiques sont beaucoup influencées par la pluviosité qui détermine un gradient de salinité de la côte vers le large en saison de pluie et inversement en saison sèche. L’amplitude thermique en surface est de l’ordre de 4°C. La côte nord ouest est caractérisée par une marée semi diurne de 1 à 4 m de marnage.

Pendant la saison sèche de l’hiver austral, la région de la Baie d’Ambaro est soumise au régime d’alizé du sud-est ou « Varatraza ». Ce dernier se caractérise par des vents violents et quasi-permanents qui perdent progressivement leurs forces en s’incurvant vers le Sud. L’après-midi, une brise de mer « talio » provoquée par l’échauffement des terres durant la matinée souffle sur cette zone (Crosnier, 1967). La température ambiante moyenne est de l’ordre de 24° C. Tandis que pendant l’été austral, l’alizé est affaibli par la mousson de l’Est, l’instabilité de l’air, à son tour, favorise les précipitations. La vitesse du vent dépasse rarement les 10 nœuds sauf en période de cyclone tropical, phénomène assez courant en saison humide. La température moyenne du vent atteint 27° C.

La région de la Baie d’Ambaro est soumise à des pluies abondantes de novembre en avril. Les précipitations maximales (580 mm) ont lieu au mois de janvier et une période très sèche est constatée en août (Rasoarimiadana, 1984).

Environnement socio économique de la région

La pêche représente la principale activité des villageois après la culture du riz. La majorité des pêcheurs sont des migrants qui viennent de toutes les régions de Madagascar. On note que la technique d’exploitation des pêcheurs traditionnels est peu innovatrice dans la Baie d’Ambaro ainsi que dans la région de DIANA toute entière. La population pratique également l’élevage de zébus et aussi de volaille. Nous avons remarqué que le premier problème socio économique de la région est très faible car cette région a peu de débouchées, de ressources exploitables et lucratives, ceux qui incitent les jeunes à suivre les traces de leurs parents pour survivre.

Les principales activités

Trois activités seront entreprises dans le cadre du projet :

➤ La collecte des crevettes

➤ Le traitement des crevettes

➤ La commercialisation .

La collecte des crevettes

La Baie d’Ambaro est la région de Madagascar où l’activité de pêche traditionnelle est la plus développée, favorisée entre autres, par une ressource abondante. La collecte des crevettes se fera directement auprès des pêcheurs sans passer par des intermédiaires (genre mareyeurs ou collecteurs).

Traitement des crevettes

Les produits collectés seront transportés à l’usine pour être traiter et conditionner suivant les besoins des clients cibles. L’emballage des produits doit eux aussi répondre aux besoins de la clientèle.

Commercialisation des crevettes

La commercialisation des produits est assurée par le service commercial du projet. Pour cela, le service commercial assure la fiabilité et la quantité des produits et lui assume la liquidation de ces produits dans la ville d’exploitation, vers les grossistes, les restaurants, les poissonneries et les grandes surfaces. En cas de surproduction de notre produit, nous allons voir vers l’extérieur.

INTRODUCTION GENERALE |