La peste est l’une des trois maladies épidémiques encore soumises au règlement Sanitaire International (RSI), et notifiable à l’Organisation Mondiale de la Santé. La peste est une maladie bactérienne des rongeurs, due au développement dans leur organisme de l’Yersinia pestis, transmise d’animal malade à l’animal sain par des puces. Il s’agit donc d’une maladie des rongeurs qui atteint l’homme accidentellement. Malgré les efforts déployés par le Ministère de la Santé dans la lutte contre la peste, les éclosions épidémiques persistent dans les zones d’endémie pesteuse. Le nombre de cas confirmés et probables ne cesse pas d’augmenter ces dernières années : 229 en 1998, 274 en 1999, 331 en 2000.

RAPPEL HISTORIQUE DE LA PESTE

La peste dans le monde

La peste existe depuis des temps immémoriaux dans le plateau d’Asie, un berceau de l’infection selon WU-LIEN-TEN. Cette maladie qui faisait la terreur est aussi rapportée dans la Bible, dans l’Ancien Testament SAMUEL I, Chapitre 6, Verset 5 : « Faites figure de vos tumeurs et des figures de vos souris qui ravagent le pays et donnez gloire au Dieu d’Israël ».

Depuis le début de l’ère chrétienne, elle a été responsable de trois grandes pandémies :

La première pandémie ou « Peste Justinien » datant du Vème siècle, débuta en Egypte, puis s’étendit à tout le bassin méditerranéen. Elle avait sévi dans une grande partie de l’Europe et tuait plusieurs millions de personnes.

La deuxième pandémie ou « Peste noire » du XIVème au XVIIIème siècle, renaissant en Asie, se répandit à la fois en Inde, en Chine et en Occident. Entre 1348 et 1350, l’Europe perdait le 1/3 de sa population.

La troisième pandémie commença en Chine en 1894 et à Bombay (Inde) en 1896 pour durer jusqu’à nos jours. Elle était favorisée par le progrès de la navigation à vapeur.

A Madagascar

Au cours de la troisième pandémie mondiale, la peste touchait le port de Tamatave (1898) à partir des bateaux porteurs de cargaison de riz en provenance de l’Inde. Elle sévit aussi dans le port de Diego Suarez et Majunga même à des conditions climatiques côtières, humides et chaudes qui ne sont pas favorables au développement de la peste. Cette dernière arrivait à Tananarive en 1921 par voie ferrée, puis se propageait vers les hautes terres de Madagascar. Certains auteurs qui ont beaucoup œuvré dans l’étude sur la peste à Madagascar, tels BRYGOO (01) (08) en 1966, puis COULANGES (09) (10) ont décrit que : « Les zones d’endémie pesteuse couvrent les régions situées à plus de 800 mètres d’altitude ; la plus importante a la forme d’un triangle dont les angles sont représentés par Ambatondrazaka, Miarinarivo et Fianarantsoa.

La situation actuelle

– Dans le monde

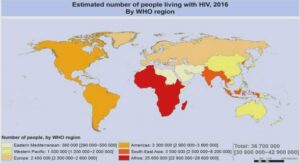

Le bulletin épidémiologique de l’OMS décrit 3 zones infectées par la peste : l’Afrique, l’Amérique et l’Asie.

En analysant la répartition de la peste par continent, il apparaît clairement que certains pays jouent un rôle décisif dans la situation épidémiologique générale. Par exemple Madagascar et la République Unie Tanzanie donnent à eux seuls 62.2% du total de cas de peste en Afrique.

– A Madagascar

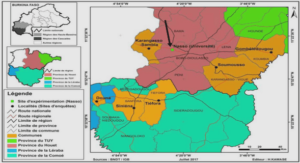

L’évolution actuelle de l’étude sur la peste a permis d’établir la cartographie de l’endémie pesteuse à Madagascar. Elle met en évidence deux triangles pesteux :

Le grand triangle du centre dont les angles sont formée par le Lac Alaotra (Fivondronana d’Ambatondrazaka) au Nord, le Lac Itasy (Fivondronana de Soavinadriana) à l’Ouest et Ambalavao (Fivondronana dudit) au Sud .

Le triangle mineur du Nord dans le massif de Tsaratanana .

RAPPEL EPIDEMIOLOGIQUE

L’agent pathogène

L’agent pathogène de la peste est Yersinia pestis (ex-Pasteurella pestis ou Bacille pesteux). Le bacille de Yersin était classé dans la famille des PARVOBACTERIACEAES genre Pasteurella jusqu’en 1974, période à partir de laquelle il était passé dans la famille des ENTEROBACTERIACEAES, genre Yersinia. Son nom actuel est « Yersinia pseudotuberculosis subs-pestis » d’après la proposition de BERCOVIER et ses collaborateurs. Cette nouvelle appellation est approuvée par le Comité international de la bactériologie systématique et par l’OMS. L’Yersinia pestis est un coccobacille immobile de 1 à 5 microns de long, Gram négatif, présentant une coloration bipolaire par le bleu de méthylène et ne sporulant jamais. Le bacille de Yersin élabore deux types de toxines :

● l’exotoxine de nature protéique et hydrosoluble

● l’endotoxine de nature polysaccharide non soluble.

Cette endotoxine est responsable de la prostration et des troubles sensoriels, des hémorragies étendues et des lésions dégénératives des viscères chez le pesteux. Le bacille de Yersin pousse sur les milieux usuels quand on l’y ensemence. Le bacille est aérobie mais peut vivre en anaérobie strict.

Il résiste au froid à +4°C et peut vivre à 15°C dans un fragment de rate pendant 7 ans, dans l’eau physiologique pendant 2 ans et peut vivre aussi dans l’obscurité pendant 25 ans et en absence de toute dessiccation. Cependant, le bacille ne peut résister longtemps dans des produits pathologiques comme le crachat, le liquide de ponction du bubon et sur les cadavres car les germes de putréfaction se multiplient vite que le germe responsable de la peste. Le bacille est rapidement détruit par la chaleur (14°C à 56°C), par la dessiccation et par les antibiotiques comme la STREPTOMYCINE, le CHLORAMPHENICOL, l’AUREOMYCINE et les SULFAMIDES.

Il est sensible aussi à certains agents chimiques comme l’éthanol, le Crésyl et le Formol.

Il ne résiste pas à la concurrence microbienne.

INTRODUCTION |