Les paysages que nous observons sont le résultat d‟une évolution lente qui se poursuit. Certains de leurs caractères sont liés aux propriétés des roches du sous-sol. Mais, on ne peut pas oublier l‟influence d‟une histoire géologique ancienne, qui est en relation avec la formation des roches et les géomorphologies actuelles. L‟étude des roches permet de reconstituer certains événements géologiques intervenus dans une région ainsi que l‟ordre dans lequel ils se sont déroulés. Le géologue connait les propriétés des roches, les circonstances de leur formation, et il dispose de méthodes permettant de les localiser, de les analyser et de prévoir leur comportement (Larue et al., 1979).

Le contexte géologique complexe du socle cristallin malgache est responsable de l‟incroyable diversité des ressources minérales qui se sont déposées et/ou concentrées. Les grandes mines et l’exploitation minière à petite échelle ou artisanale qui existent à Madagascar occupent une place importante dans l’économie nationale. Elles apporteraient des contributions non négligeables pour le programme de développement durable de l‟Etat malgache.

TRAVAUX PRELIMINAIRES

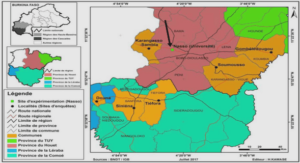

Avant la descente sur terrain, nous avons effectué des études préliminaires. Elles concernent les documentations telles que la consultation des cartes topographiques, géologiques et des livres. Elles ont permis de donner préalablement des informations concernant notre secteur d‟étude. La carte topographique au 1/100000, feuille LM48 de Masindray, nous a permis de cadrer la zone d‟étude, de cibler les points intéressants et de préparer à l‟avance les itinéraires pour les travaux de terrain. La carte géologique au 1/100000 de Miandrarivo-Mandoto, feuille LM48, nous donne l‟idée de la formation géologique existante dans la région Miandrarivo-Valabetokana.

TRAVAUX DE TERRAIN

Quatre missions de terrains ont été effectuées : la première mission consistait à la délimitation de notre zone d‟étude et à faire des échantillonnages systématiques. La deuxième, la troisième et la quatrième mission ont été consacrées à la cartographie détaillée et l‟acquisition des données (études lithologiques, pétrographiques, minéralogiques et structurales) de la zone d‟étude. Ces travaux de terrain ont duré vingt cinq jours.

CARTOGRAPHIE

Pour essayer de comprendre la répartition des différents faciès occupant notre zone d‟étude, il a fallu établir une carte géologique.

Une carte géologique est une représentation sur un fond topographique approprié de la répartition des différentes formations géologiques qui apparaissent sous forme d‟affleurements à la surface de la terre. A l‟aide d‟une carte géologique, nous avons pu localiser les zones favorables soit à l‟implantation des ouvrages d‟art, soit à l‟accumulation en quantité économiquement exploitables des substances indispensables à l‟humanité et à son développement. La cartographie permet donc de délimiter les formations géologiques. Le principe de la cartographie consiste à suivre et traverser les contacts entre les unités cartographiées. Cette méthode a permis de relever directement les limites des couches qui seront portées sur la carte. Elle ne cependant applicable que pour des zones à très faible couverture. Pour les terrains altérés et recouverts de végétation importante, on a suivi les rivières où on trouve des roches saines. La variation des pentes a aidé à la détermination de la nature des formations existantes. La nature de la végétation nous a permis aussi à la délimitation des contours géologiques.

A chaque arrêt, nous avons pris les coordonnées indiquées par le G.P.S. Il s‟agit d‟une étape très importante du travail de levés car il faut être sûr à tous moment de l‟endroit où l‟on se trouve. Après, il est nécessaire de caractériser l‟affleurement d‟une manière exacte et mentionner dans le carnet de terrain toutes les informations nécessaires. Cette étape consiste à l‟étude pétrostructurale qui sera développée ultérieurement.

Et enfin, nous avons essayé de délimiter les formations géologiques traversées car c‟est sur le terrain que l‟on peut chercher par où passe la limite supposée et trouver des éléments pour confirmer ou infirmer cette hypothèse.

INTERETS ECONOMIQUES ET SCIENTIFIQUES DE LA ZONE D’ETUDE

Minéralisation en or

L‟histoire géologique, géodynamique et minéralogique a favorisé les dépôts puis les concentrations de ressources naturelles du sous-sol. Les perspectives de découvertes et d‟exploitation de substances minérales sont donc favorables au développement économique de la zone d‟étude.

Modèle de la mise en place du gisement d’or de notre zone d’étude

La cartographie détaillée, les études pétrographiques et structurales ont donné des idées concernant le modèle de mise en place de la minéralisation aurifère de la zone d‟étude. Les caractéristiques géologiques principales favorables à un fort potentiel aurifère sont les zones de cisaillements, les roches basiques et ultrabasiques et les zones fracturées favorisant la circulation des fluides hydrothermaux.

Dans notre zone d‟étude, des réseaux des filons et veinules de quartz sont fréquents dans les gneiss, les migmatites et les amphibolites. La minéralisation se présente sous deux types :

– minéralisation associée aux filons discordants à la foliation générale de série gneissico-migmatitique ;

– minéralisation associée aux veinules de quartz concordant ou discordant à la foliation des roches encaissantes.

On peut dire donc que la mise en place de cette minéralisation aurifère est contrôlé par la déformation régionale, la rhéologie de la roche hôtes et la présence des discontinuités. Les zones de discontinuités (failles, fractures, filons, fentes) ont probablement comme drain permettant l‟ascension des fluides hydrothermaux. On peut supposer que, les filons aurifères se sont formés à la suite de circulation des fluides riches en silice, sulfure dans les fracturations tectoniques qui sont provoquées par des phénomènes compressifs et extensifs .

L‟or peut être associé à des quartzites à magnétite qui renferment les minéraux suivants : le quartz, la pyrite, les oxydes de fer et l‟or. Par rapport aux relations texturales entre ces minéraux, on peut supposer le remplacement de la magnétite par la pyrite. Cette réaction provoque la diminution du pH qui est un facteur responsable de la précipitation de l‟or se trouvant dans la solution sous forme sulfurée. De plus, la transformation de la pyrrhotite en pyrite entraine la déstabilisation du complexe d‟or sulfuré. Tous ces facteurs accentuent la précipitation de l‟or et de la pyrite. Il est probable que l‟or se trouve dans les microfissures du quartz.

Il est probable aussi que la minéralisation aurifère est liée aux intrusions des roches basiques. Les intrusions magmatiques ont joué un rôle de moteur thermique par augmentation de l‟intensité de circulation des fluides.

INTRODUCTION |