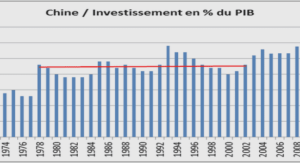

Dans les années70, l’arrivée des motoculteurs chinois fait basculer d’un système dont les bœufs constituent une source de force de travail vers une mécanisation (Rakotoarimanana et al., 2009). Pour l’utilisation du tracteur, dont le prix est élevé, la complexité réside dans l’acquisition des pièces de remplacement, la consommation de carburant élevée par rapport au travail effectué. L’avantage du motoculteur est relatif à sa simplicité par rapport à l’entretien, plus économique, et peut effectuer les travaux nécessaires comme le labour, le pulvérisage, le transport des produits agricoles….

Les activités agricoles de la population de la région Alaotra Mangoro se concentrent sur la culture de riz sur les bas-fonds où la pression démographique, le moteur principal d’évolution des exploitations, constitue une problématique majeure selon les différentes analyses faites lors du projet BV-lac (Penot et al., 2009).

Rôle de la mécanisation agricole dans la région Alaotra-Mangoro

L’entrée dans la mécanisation a commencé dans les années 30 avec l’introduction de la charrue brabant double attelée (Penot et al., 2014). Avec le temps, le nombre de bovin diminuait à cause des maladies et du vol de bœuf. D’où le basculement vers la motorisation d’abord par l’utilisation de tracteur puis par celle du motoculteur, avec la vulgarisation de motoculteur d’origine chinoise appelé improprement et localement « kubota » (Rakotoarimanana et al., 2009). Les paysans ont imité le système de roue cage du tracteur pour faire le pulvérisage à la place du piétinement par des bovins.

Le motoculteur est impliqué dans les différentes opérations culturales: le labour, la mise en boue de la motte de terre, le transport de fumier pendant la période sèche et de différents produits agricoles et même le transport humain. Cette polyfonctionnalité du motoculteur offre un grand avantage par rapport à son amortissement.

Typologie des agriculteurs

La classification des paysans suivante se base sur les critères établis par Durand et Nave en 2007 lors du projet BV-Lac dont :

❖ L’autosuffisance ou non en riz qui est très liée au type de riziculture (RI ou Riziculture Irriguée, RMME, RP ou Riziculture Pluviale) que pratique l’agriculteur

❖ La diversification des sources de revenus et de valorisation qui dépendra du type de terroirs et des surfaces auxquelles l’agriculteur a accès;

❖ L’emploi et/ou l’offre de main d’œuvre.

Les semoirs existants et principe de fonctionnement

Les semoirs peuvent être classés selon le nombre de rang, le mode d’attelage et la source de puissance, et la répartition dans l’espace des grains semés. Les semoirs peuvent comporter un ou plusieurs rangs, trainés par l’homme ou par des animaux, trainés ou semi-portés ou portés par des engins. Quant à la répartition spatiale des grains, on distingue les semoirs de type aléatoire (les grains sont repartis aléatoirement dans la parcelle), les semoirs en ligne et aléatoire, et les semoirs de précision. La section suivante se focalise principalement sur le semoir de précision.

Les différentes parties constitutives du semoir de précision

Les semoirs de précision peuvent être de type mécanique ou pneumatique. Cette typologie de semoir se réfère au principe de fonctionnement de distribution. Le système mécanique prend un à un les grains dans la trémie grâce à la force gravitaire. Cas du type pneumatique, les grains sont soumis à la pression et se collent au niveau des trous du disque. Dans les semoirs de précision mécaniques, on distingue quatre composantes (Murray et al., 2006) :

❥ Composante de distribution :

Elle est constituée par la trémie, le disque de distribution, le tube de descente. Les concepteurs ont mis en place différentes sortes de disque. La forme, la dimension, et le nombre de trous et leur écartement sont des points caractéristiques. Le disque de distribution des semoirs de précision mécanique peut être disposé horizontalement ou verticalement ou en position oblique .

❥ Composante d’ouverture de ligne de semis :

La pièce d’ouverture ou organe d’enterrage est une pièce travaillante. Cet élément se trouve juste avant le tube de descente. Son rôle consiste à préparer le lit de semence avec une profondeur réglable. On distingue plusieurs types de pièce d’ouverture : disque concave, soc,…

❥ Composante de recouvrement de ligne de semis :

Les pièces de recouvrement ou organes de recouvrement des lignes de semis permettent de recouvrir les grains pour les protéger contre l’érosion et aussi pour garder l’humidité dans le sol assurant ultérieurement une meilleure levée de grains. Il y a plusieurs types: chaîne, couteau, disque concave,…

❥ Composante de pseudo-labour du sol (utilisée surtout en système Strip-till ou zéro labour) :

Dans les semoirs modernes, on trouve également des pièces permettant d’effectuer le pseudo labour du sol. Ces pièces ameublissent le sol pour faciliter la pénétration de l’organe d’enterrage. En général ce sont des disques de différentes formes.

Principes de fonctionnement du semoir

Pour faire tourner le disque de distribution, les semoirs mécaniques puisent de l’énergie mécanique au niveau des pneus ou des roues du semoir lui-même. La transmission est assurée par des chaînes associées à des pignons ou des arbres associés à des pignons. La rotation du disque entraîne un à un les grains vers la sortie ou le tube de descente pour arriver dans le lit de semence.

Les dimensions des pignons cités ci-dessus et les écartements entre les trous au niveau du disque sont les paramètres affectant l’écartement du semis. Pour cela, les utilisateurs doivent interchanger les pignons ou le disque, selon le modèle du semoir, pour avoir les différents écartements.

INTRODUCTION |