Télécharger le fichier original (Mémoire de fin d’études)

Arrivée des premiers traitements antirétroviraux (ARV)

En 1994, un essai clinique démontre que la zidovudine (AZT), une molécule antirétrovirale, permet de réduire le risque de transmission verticale12 du VIH (Connor et al., 1994). La possibilité de prévenir la transmission mère-enfant par l’administration de l’AZT conduit à la réalisation d’un essai clinique en Côte d’Ivoire, l’essai DITRAME (ANRS 049), afin de démontrer son efficacité dans le contexte spécifique des pays en voie de développement (CDC, 1994; Dabis et al., 1999, 2005).

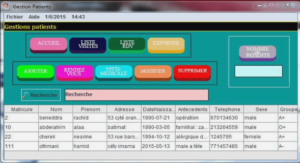

Cet essai est à l’origine des programmes de Prévention de la transmission mère-enfant (PTME) dans les pays du Sud. La PTME nécessite le dépistage en amont des femmes enceintes afin de délivrer le traitement à celles qui sont infectées, ce qui implique une proposition de dépistage dite « en routine » (c.-à-d. une proposition systématique) lors des consultations prénatales.

Le besoin d’élargir la couverture du dépistage chez les femmes enceintes soulève la nécessité de lever leurs attitudes négatives vis-à-vis du dépistage. En effet, durant les deux premières années de l’essai DITRAME, l’acceptabilité du test est relativement faible à Abidjan. Seules 78 % des femmes enceintes donnent leur consentement pour réaliser un test et seulement 58 % de ces dernières retournent récupérer les résultats de leur test ; les femmes infectées sont celles qui reviennent le moins souvent récupérer leur résultat (Cartoux et al., 1996). L’augmentation de l’acceptabilité du test et du nombre de femmes venant récupérer leur test devient donc une priorité. L’amélioration des conditions d’accueil des femmes, le renforcement de la confidentialité ainsi que la prise en considération des situations auxquelles les femmes enceintes sont confrontées (p. ex. les situations familiales difficiles) permettent d’améliorer sensiblement le nombre de femmes acceptant le test et récupérant leur résultat (Msellati, 2000).

L’arrivée sur le marché des premières molécules antiprotéase et le développement des trithérapies (associations de trois Antirétroviraux – ARV) à partir de 1996 donnent un nouveau souffle à la lutte contre le VIH dans le monde. On dispose enfin de traitements efficaces pour contenir l’infection. Cependant, leur coût excessif restreint considérablement leur accès dans les pays d’Afrique subsaharienne qui concentrent près de 70 % des personnes infectées. En 2000, le coût annuel d’une trithérapie antirétrovirale est de 10 000 à 15 000 USD aux États-Unis, ce qui équivaut à plus de 500 à 750 fois les dépenses annuelles de santé par personne en Afrique subsaharienne (WHO, 2000). En outre, en 1997, année de reconnaissance du traitement ARV comme nouveau standard de prise en charge de l’infection à VIH, le consensus international préconise dans les pays du Sud la prévention plutôt que le traitement ; aucune institution internationale n’accepte, à cette époque, de financer des traitements vers ces pays. Le référencement vers le traitement à la suite d’un résultat positif est donc rare, les traitements étant financièrement inaccessibles pour la quasi-totalité des personnes infectées.

Dans un premier temps, la Côte d’Ivoire ne fait pas figure d’exception à cette situation, le prix prohibitif des ARV ne permet pas leur large diffusion dans le pays. En 1996, le traitement des 6000 13 personnes éligibles aux ARV aurait nécessité un budget de 48 milliards de Francs CFA (FCFA), soit 74 fois la ligne budgétaire allouée au VIH/sida (650 millions de FCFA) ou l’équivalent de l’ensemble du budget du ministère de la Santé [52 milliards de FCFA] (Bekelynck, 2015, p. 129). La crise économique14 au milieu des années 1990 n’arrange en rien la situation du pays : ajustement structurel, dévaluation du FCFA de 50 % (Kerouedan, 1998)… Cette crise se traduit par une diminution du niveau de vie des populations et de leur accès au système de santé (Watson et Snell, 1996).

La Côte d’Ivoire réussit néanmoins à tirer son épingle du jeu en faisant partie des quatre sites pilotes de « l’initiative Onusida » en 1999. Cette initiative a pour but de démontrer la faisabilité de la prise en charge par les ARV dans les pays en développement15. De fait, la Côte d’Ivoire est l’un des premiers pays du Sud à débuter l’accès aux ARV : 4000 traitements sont prévus pour les personnes infectées par le VIH par le biais de l’initiative.

À cette période, ce dispositif est l’unique porte d’accès au traitement 16 . Il incombe néanmoins à la partie ivoirienne de trouver les moyens de subventionner les traitements ; les négociations avec les firmes pharmaceutiques restent difficiles et peu d’organismes acceptent de financer les traitements. De fait, une participation financière est demandée au patient (de 25 000 FCFA17 à 280 000 FCFA par mois) en fonction du type de traitement et du profil des patients18. Cette participation financière est prohibitive pour la grande majorité des patients infectés (Msellati et al., 2001, p. 39). Ainsi, seuls 700 patients infectés bénéficient d’un traitement ARV à la fin de l’année 2000, en dépit des 4000 prévus par l’initiative.

Dans ce contexte, les attitudes des soignants et des patients vis-à-vis du dépistage n’ont que peu changé. Le recours au dépistage reste faible et les structures délivrant les traitements ARV sont peu connues des soignants (Desgrées du Loû et De Béchon, 2001). En outre, ces traitements sont perçus comme inaccessibles par la majorité de la population générale.

Financement massif de la lutte et mise à l’échelle du dépistage

Le début des années 2000 est marqué par une série d’évènements et de mesures qui permettent une progression rapide de l’accès au traitement en Afrique. La menace de l’épidémie à VIH sur la paix et la sécurité sur le continent africain, abordée pour la première fois lors du conseil de sécurité des Nations unies, et ses conséquences potentielles pour les pays du Nord poussent l’administration du président américain Clinton à assister l’importation et le développement de traitements génériques vers les pays du Sud au cours de l’année 2000 (Clinton, 2000). Cette même année, l’OMS et l’Onusida annoncent une initiative commune avec cinq grandes industries pharmaceutiques en vue d’obtenir des traitements antirétroviraux à coût réduit à destination des pays du Sud. Les années suivantes vont voir s’enchaîner une réduction progressive du prix des traitements ARV et la formation de grands bailleurs de fonds, comme le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme en 2002 ou le President’s emergency plan for AIDS relief19 (Pepfar) en 2003, qui vont financer massivement les traitements ARV dans les pays du Sud. Cette aide financière permet d’instaurer progressivement la gratuité du traitement ARV dans plusieurs pays d’Afrique. En conséquence, le nombre de personnes infectées bénéficiant d’un traitement augmente considérablement passant de 50 000, en 2002, à plus de 7,5 millions en 2012 et 21,7 millions en 2017 (WHO, 2013; Unaids, 2018a).

À partir de 2003, le Pepfar et le Fonds mondial financent « massivement » les programmes de lutte contre le VIH en Côte d’Ivoire (Figure I-1). En 2007, le Pepfar représente à lui seul 63,1 % de l’ensemble des financements (internes et externes) alloués au VIH en Côte d’Ivoire (Conseil National de Lutte contre le SIDA [Côte d’Ivoire], 2009). L’arrivée de ces importants flux de capitaux favorise l’émergence d’une série de mesures en faveur de l’accès aux traitements ARV. La contribution financière des patients pour bénéficier du traitement chute à 5 000 FCFA (environ 8 euros) par trimestre en 2004 pour aboutir à la gratuité en 2008. Dès 2006, le Pepfar et le Fonds mondial amorcent la décentralisation de la prise en charge du VIH sur l’ensemble du territoire ivoirien. Le nombre de patients bénéficiant d’un traitement ARV passe de 2 000 à 75 000 entre 2002 et 2010. Sous l’impulsion du financement massif des bailleurs de fonds internationaux, le nombre d’associations et d’Organisations non gouvernementales (ONG) engagées sur le VIH explose (on parle de « boom communautaire »), ce qui permet l’externalisation de la prévention et de la prise en charge en dehors des structures de santé (Bekelynck, 2015, p. 133).

Dans le sillage de l’accès aux ARV, l’accès au dépistage bénéficie largement des financements des bailleurs extérieurs et des processus de décentralisation, mais aussi d’un ensemble de décisions politiques.

Au début de la mise à disponibilité des ARV, l’acceptabilité du dépistage est faible en population du fait de la peur de la maladie et du coût du test20 (Touré et al., 2006). Dès 2004, la gratuité du test sera instaurée au sein des structures sanitaires publiques. La décentralisation va permettre le passage à l’échelle des centres de dépistage volontaire (Figure I-2). Entre 2004 et 2009, le nombre de centres de dépistage volontaire passe de 85 à 549.

Émergence de nouvelles formes de dépistage et crise ivoirienne post-électorale de 2010–2011

La généralisation de l’accès au traitement en Afrique auprès des Personnes vivant avec le VIH (PvVIH) diagnostiquées apporte un regain d’intérêt pour les réflexions autour du dépistage. Le changement de paradigme autour du VIH, provoqué par l’existence d’un traitement efficace et désormais accessible, va souligner le besoin d’élargir l’accès au dépistage encore marginal en Afrique subsaharienne — seule 10 % de la population subsaharienne a déjà réalisé un test de dépistage (WHO et al., 2006).

Le dépistage volontaire (à l’initiative du patient) étant insuffisant pour améliorer la couverture du dépistage, le développement de nouvelles stratégies s’est avéré nécessaire (Baggaley et al., 2012).

De manière à profiter de la fréquentation des structures de santé lors de certaines occasions pour proposer un dépistage, le Conseil et dépistage à l’initiative du prestataire de santé (CDIP) est rapidement adopté et généralisé en Afrique subsaharienne (Baggaley et al., 2012). Le CDIP permet une normalisation du dépistage en facilitant son intégration dans la pratique courante des professionnels de santé. Auparavant, les professionnels de santé devaient obtenir le consentement explicite (écrit ou verbal) du patient pour réaliser un test (approche dite opt-in). Dans le cadre du CDIP, le consentement éclairé (c.-à-d. le non-refus du patient à l’annonce de la réalisation d’un test) est suffisant pour réaliser un test (approche dite opt-out). Le consentement est donc présumé sauf si la personne refuse explicitement. L’initiation du CDIP est recommandée par l’OMS en cas d’infections opportunistes ou fréquemment associées au VIH (p. ex. IST), d’appartenance à un groupe identifié à risque (p. ex. HSH, TS) et lors de la grossesse dans le cadre des soins prénataux (WHO et Unaids, 2004, 2007). Aussi, dans les pays à forte prévalence (supérieure à 1 % en population générale) la mise en place d’un test en routine dans les structures de santé, indépendamment du motif de consultation, est préconisée.

Des études ont aussi exploré les effets de la proposition d’un dépistage orienté sur le couple lors des soins prénataux (Desgrées du Loû et al., 2009; Orne-Gliemann et al., 2013). Cette forme de dépistage réduit la crainte de la réaction du partenaire en cas de résultat positif (l’annonce d’un partenaire séropositif lors d’un dépistage de couple entraine rarement des conséquences négatives) et facilite la prévention de la transmission du VIH au sein du couple (Semrau et al., 2005).

L’arrivée des tests « rapides », avec obtention d’un résultat en moins de 30 minutes, a permis de développer de nouvelles stratégies de dépistage « au plus près » des personnes (Encadré I-1). Ces tests réalisables sans condition spécifique (laboratoire, eau, électricité) et utilisables par des non-professionnels de santé formés se sont révélés tout à fait adaptés aux différents contextes des pays à ressources limitées (Crippen et al., 2004). Ils permettent en outre d’éviter l’écueil observé dans les stratégies classiques où une partie des personnes dépistées ne reviennent pas chercher le résultat du test.

Les tests « rapides » contribuent à l’émergence des stratégies de dépistage communautaire, où le test s’effectue « hors les murs » (en dehors des structures de santé), au plus près des populations via les cliniques mobiles (sur les marchés, places publiques, universités, etc.) ou via le dépistage proposé à domicile en porte-à-porte, comme cela peut être le cas dans les régions à forte prévalence du VIH (Were et al., 2003; WHO, 2005; Wolff et al., 2005; Yoder et al., 2006). Des agents communautaires, spécifiquement formés, peuvent maintenant effectuer un test « rapide », alors que jusque-là cet acte médical ne pouvait être réalisé que par des professionnels de santé. En outre, les formes de dépistage à l’échelle de la communauté montrent des taux d’acceptation élevés (Corbett et al., 2006; Menzies et al., 2009; Fylkesnes et al., 2013; Larmarange, 2013).

La prise de conscience du caractère concentré de certaines épidémies, où les infections par le VIH se retrouvent essentiellement auprès de sous-populations (p. ex. TS, HSH), va amener les décideurs politiques et ONG à orienter les stratégies de dépistage communautaire vers ces sous-populations : dépistage mobile sur les sites prostitutionnels, dépistage au sein des associations ou lieux de rencontre HSH, etc.

(Champenois et al., 2012; Moseng et Bjørnshagen, 2017).

Encadré I-1 : Arrivé des tests dits « rapides » dans le contexte subsaharien.

Jusqu’au début des années 1990, le diagnostic des infections à VIH s’effectue par Enzyme-linked immunosorbent assay 21 (Elisa) pour détecter les anticorps anti-VIH. Les tests par Elisa originaux impliquaient l’utilisation de lysats viraux et la confirmation des résultats positifs par western blot, une procédure à la fois longue, coûteuse et nécessitant des compétences techniques. Les arrivées successives des tests de deuxième, troisième et quatrième génération permet d’accroitre la sensibilité et la spécificité de ces tests et de réduire progressivement le délai entre infection et capacité du test à détecter les anticorps (Gürtler et al., 1998; Weber et al., 1998; Zaaijer et al., 1992). Néanmoins, la technologie Elisa nécessitant des techniciens qualifiés et des dispositifs spécifiques (équipement de laboratoire, approvisionnement continu en électricité et en eau potable, chaîne de froid), celle-ci reste principalement disponible au sein des hôpitaux centraux et de certains laboratoires privés des grandes villes africaines.

Les années 90 voient émerger une large gamme de tests dits « rapides » utilisant les techniques de tests d’agglutination, « immunodot » sur carte, « immunodot » sur membrane et « immunochromatographie » sur membrane. La plupart de ces tests incorporent directement les réactifs et ne demandent pas d’équipement spécifique supplémentaire. De ce fait, ils sont facilement réalisables par des professionnels de santé préalablement formés. Ces tests ne nécessitent pas une chaîne de froid continue et peuvent se conserver à température ambiante, jusqu’à 20 ou 30 °C. De par leur souplesse d’utilisation et de stockage, ces tests vont se montrer tout à fait adaptés au contexte subsaharien, d’autant que la plupart sont capables de diagnostiquer à la fois le VIH-1 et le VIH-222 et sont comparables aux tests par Elisa en termes de coût, sensibilité et spécificité (Andersson et al., 1997; Kline et al., 1994; WHO, 2008). Ils permettent en outre un rendu du résultat en moins de 30 minutes, là où le rendu du résultat des autres tests peut être de plusieurs jours.

Récemment, l’arrivée sur le marché des autotests permet aux personnes souhaitant connaitre leur statut de réaliser leur test et interpréter le résultat par eux-mêmes sans l’aide d’une personne extérieure. Si leur acceptabilité semble élevée aussi bien dans les pays du Nord que ceux du Sud, ils restent moins utilisés que les autres formes de dépistage principalement dû à leur coût parfois élevé ou au manque de point de distribution (Wong et al., 2014; Johnson et al., 2014).

Néanmoins, l’autotest tend à être de plus en plus disponible dans le contexte subsaharien. Le projet STAR, lancé en 2015, devrait distribuer plus de 4,8 millions d’autotests au Malawi, Zambie, Zimbabwe, Afrique du Sud, Lesotho et Swaziland d’ici 2020. En Afrique de l’Ouest, la distribution de l’autotest à large échelle est plus récente. Le projet ATLAS, où 500 000 autotests seront distribués en Côte d’Ivoire, Mali et Sénégal, s’étend sur la période 2019–2022. Dans le cadre de ce projet, les autotests ciblent des publics spécifiques, difficilement atteignables par les offres de dépistage alternatives : les populations dites « clés » (Encadré I-2), les partenaires des PVVIH et les patients ayant des IST et leurs partenaires.

Encadré I-2. Définition des populations dites « clés » selon l’OMS (WHO, 2014). Selon la définition de l’OMS, les populations clés sont caractérisées comme ayant un risque plus élevé d’infection par le VIH indépendamment des contextes locaux et épidémiques. Ils font aussi souvent face à des barrières sociales ou légales du fait de leurs pratiques, ce qui augmente leur vulnérabilité au VIH. Les populations clés regroupent principalement les HSH, les TS, les usagers de drogues intraveineuses, les personnes transgenres ou transsexuelles et les populations carcérales.

En Côte d’Ivoire, l’émergence de nouvelles formes de dépistage va amener les politiques à redéfinir leur stratégie de dépistage.

L’année 2009 apparait comme un tournant dans ce contexte. Elle est marquée par l’élaboration du « document de politique, normes et procédures du conseil et dépistage du VIH en Côte d’Ivoire », qui ambitionne la mise à l’échelle du dépistage à travers des mesures novatrices (MSHP, 2014). Ces dernières stipulent l’adoption du CDIP et son instauration en routine dans les structures de santé (un test de dépistage doit donc être proposé systématiquement à tout patient, quel que soit le motif de consultation). Le dépistage communautaire est lui aussi mis en avant par l’introduction de ses différentes formes (dépistage dans des unités mobiles, dépistage en porte à porte, campagne de dépistage de masse) et par la diversification des personnes pouvant proposer et réaliser le test (incluant des non-professionnels de santé).

D’un autre côté, l’année 2009 est marquée par la crise financière internationale, synonyme de raréfaction et de réorientation de l’aide internationale, qui entraine un ralentissement des activités liées au dépistage. Parallèlement, l’éclatement de la crise post-électorale de décembre 2010 à avril 2011 (Encadré I-3) a des conséquences désastreuses sur la situation sanitaire de la Côte d’Ivoire. En plus de déstructurer le système de santé (destruction et pillage des structures de santé), elle crée de nouveaux besoins pour lesquelles le système de santé n’était pas préparé (flambée épidémique de maladies infectieuses et parasitaires, blessures de guerre, mutilations, choléra, viols, etc.). Dans ce contexte de crise, la plupart des bailleurs stoppent ou gèlent leur financement. C’est le cas du Pepfar qui stoppe 3 subventions, en suspend 21 et rapatrie l’ensemble du personnel américain durant la crise. Cette fuite des ressources financières et humaines affaiblit, voire paralyse, les structures de prévention et de prise en charge du VIH (licenciement du personnel, chômage technique, difficultés d’approvisionnement). Alors que le nombre annuel de tests de VIH réalisés est multiplié par 5 entre 2007 et 2010, il chute de 25 % en passant de 1 049 379 à 782 015 tests réalisés entre 2010 et 2011 (MSHP, 2013).

Encadré I-3. Crise politico-militaire 2002–2007 et post-électorale de 2010–2011 Après avoir obtenu son indépendance en 1960, la Côte d’Ivoire connait une période prospère notamment à travers l’exportation de ses matières premières : cacao, café, coton et gaz naturel. Ce « miracle [économique] ivoirien » attire de nombreux immigrants de la sous-région marquée par la pauvreté et les crises politiques.

La fin des années 80 marque la fin de la période économique faste et le début d’une période de récession ponctuée d’ajustements structurels. À la mort de Félix Houphouët-Boigny (président de 1960 à 1993), le pays rentre dans une crise multiforme à laquelle les présidents successifs ont du mal à faire face. En 1999, un coup d’État renverse le président au pouvoir, Henri Konan Bédié, pour le remplacer par le commandant de l’armée Robert Guéï. Un an plus tard, ce dernier perd les élections face à Laurent Gbagbo. Mais cette passation de pouvoir se heurte à des tensions entre les habitants des régions du nord et ceux du sud. La discrimination envers les étrangers (qui ont émigré massivement en Côte d’Ivoire pendant le régime d’Houphouët-Boigny) est l’une des principales causes de la guerre civile ivoirienne de 2002–2007 (Banégas et Losch, 2002). La Côte d’Ivoire est littéralement coupée en deux territoires durant cette période, occupée au sud par les troupes loyalistes de Laurent Gbagbo et au nord par les rebelles. Après plusieurs impasses dans la négociation des processus de paix, une amnistie est finalement signée en 2007.

Ces tensions entre nord et sud se recristallisent lors du second tour de l’élection présidentielle de 2010 qui oppose le président sortant Laurent Gbagbo à Alassane Ouattara. Ce dernier ressort vainqueur avec 54,10 % des voix. Résultat contesté par le Conseil Constitutionnel qui annonce l’annulation des résultats dans sept régions du nord et attribue la victoire à Laurent Gbagbo avec 51,45 % des voix. Cette crise aboutit sur un conflit armé intensif qui va durer plus de quatre mois avec d’importantes répercussions : déplacements massifs de population (estimés à plus d’un million de personnes), crimes de guerre, pillages des structures, etc. Elle prend fin par la capture de Laurent Gbagbo et l’accession à la présidence d’Alassane Ouattara.

La sortie de la crise en 2011 est marquée par une reprise économique23 pour le moins fulgurante. La Côte d’Ivoire bénéficie du soutien important des institutions financières internationales (Banque mondiale, Banque islamique de développement, Banque africaine de développement, etc.) ainsi que du retour des investisseurs privés. Le siège de la Banque africaine de développement se réinstalle à Abidjan fin 201424. La Côte d’Ivoire bénéficie aussi d’un allègement de sa dette qui passe de 55 % à 28 % de son Produit intérieur brut (PIB) entre 2011 et 2013. Ces différents facteurs cumulés à la politique de grands travaux25 menée président Alassane Ouattara font que le pays connait une forte croissance économique. Dès 2012, la Côte d’Ivoire enregistre une croissance économique de plus de 10 %26 de son PIB et cette croissance annuelle reste encore actuellement élevée : autour de 8 %26 en 2018.

En parallèle à la reprise économique, les grands bailleurs de fonds pour la lutte contre le VIH reviennent en Côte d’Ivoire. Ce retour des financements et la mise en place des nouvelles formes de dépistage permettent une accélération rapide des activités de dépistage (Figure I-3). Entre 2011 et 2016, le nombre de tests réalisés annuellement est presque multiplié par quatre en passant de 782 015 à 2 939 483 tests réalisés.

Table des matières

Introduction

Chapitre I. Contexte et problématique

Chapitre II. Cadre conceptuel de l’utilisation du dépistage

Chapitre III. Méthodes et populations

Chapitre IV. État des lieux du dépistage en population générale : attitudes et pratiques

Chapitre V. Obstacles au dépistage volontaire

Chapitre VI. Accès et recours au CDIP lors de situations recommandées

Chapitre VII. Offre de CDIP : Pratiques, leviers et barrières

Chapitre VIII. État des lieux du dépistage et spécificités de la population HSH

Chapitre IX. Dépistage répété et adéquation du dépistage communautaire chez les HSH

Chapitre X. Discussion générale

Conclusion

Références bibliographiques

Tables des matières

Liste des figures

Liste des tableaux

Liste des encadrés

Annexes