L’eau est une ressource naturelle très importante à la vie, indispensable à tous les êtres vivants et aux activités humaines à la fois d’ordres domestiques, agricoles, industrielles, élevages. En tant que facteur considérable pour le développement socio-économique, elle joue un rôle tout à fait capital dans le développement rapide et durable d’un pays.

Cependant, l’eau de bonne qualité et en quantité suffisante ont un impact majeur sur le plan socio-économique et environnemental à l’échelle planétaire et surtout dans les pays en voie de développement. Au sujet de la santé, la mauvaise qualité de l’eau est maintes fois source de maladies, telles le choléra et la diarrhée.

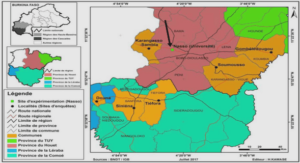

En fait, Madagascar est classé au quatrième rang parmi les pays à faible taux d’accès à l’eau potable (Razanatsimba O V, 2016). Seulement 40% de sa population y ont accès (Journée mondiale de l’eau, 2015). Nous savons tous que la partie Sud de la grande île souffre surtout d’une cuisante pénurie d’eau potable et d’un faible taux d’humidité, soit environ 7% (Ramaromisa H M, 2015). Face à ces insuffisances, il faut rechercher des moyens optimaux permettant d’en approvisionner la population, tout en évitant les risques pathologiques. Dans ce sens, le recours à l’eau souterraine à exploiter pourra raviver l’espoir en particulier en milieu rural. D’où la nécessité d’approfondir les recherches sur la qualité et le fonctionnement de cette ressource en eau la plus sollicitée.

Contexte climatique

Climat et pluviométrie

L’analyse axée sur le plan climatique permet d’évaluer le bilan hydrique et la réalimentation des ressources en eau à partir de la pluie. La zone d’étude est soumise à un climat semi-aride à hiver tempéré. Deux saisons s’alternent, l’une sèche de 7 à 9 mois (de mai à décembre) et l’autre pluvieuse le reste. La pluviométrie moyenne mesurée à la station de Betioky est de 516 mm/an (Ministère de l’eau, 2008, 2009). Mais, dans le cadre de notre étude, nous constatons que les Communes de Tongobory, de Besely, de Bezaha et de Vatolatsaka ont une pluviométrie comprise entre 500 et 600 mm/an (Rakotondrainibe J H, 2016).

Température et évapotranspiration

L’étude de la température et de l’évapotranspiration permet d’évaluer les pertes d’eau et l’intensité du phénomène de concentration des éléments chimiques présents dans l’eau et l’origine de la salinité élevée rencontrée dans les ressources en eau de surface et souterraines. À Betioky-Atsimo, la température varie de 11,8 à 32,7 °C. En moyenne, au niveau de la zone d’étude, cette température est de 24,6°C. L’évapotranspiration potentielle (ETP) est de l’ordre de 1030,6 mm/an et l’évapotranspiration réelle (ETR) est environ de 665,5 mm/an (Ministère de l’eau, 2008, 2009).

Contexte hydrologique

Sur le plan hydrographique, le plus long fleuve dans la zone d’étude est celui de l’Onilahy et coule selon une direction générale Est-Ouest. Ce fleuve appartient au domaine hydrologique du SudOuest (Salomon, 1986), c’est à dire qu’il est soumis à un régime tropical à deux saisons bien tranchées, avec une pluviosité comprise entre 500 et 800 mm/an. Après la traversée des terrains de l’Isalo, l’Onilahy coule franchement vers l’Ouest dans un lit très large, encombré de bancs de sables à l’étiage, et présentant de nombreux méandres. L’Onilahy a une longueur de 400 km. Son courant hydrologique est lié à la situation pluviométrique. Les grandes eaux ne durent que de décembre à mars avec une montée importante en janvier. Par contre, la saison sèche est très longue, avec des températures élevées et une humidité atmosphérique très faible. Cette situation engendre des étiages prononcés. (Bergeron G, Rakoto T, 2004). Dans la zone sédimentaire, il existe deux affluents (Tahéza et Sakondry) en rive droite, descendant du massif de l’Isalo.

Le lac Ihotry , situé sur la rive droite de l’Onilahy est classé parmi les lacs de barrage provenant de l’endiguement de l’Onilahy et des alluvions y accumulés (Pierre Chaperon, Joël Danloux, L Ferry, Paris 1993, L Guyot, 2002).

Contexte géologique

La zone d’étude appartient au bassin sédimentaire de Toliara, caractérisé par une succession de formations monoclinales à partir de système Karroo à l’actuel. Certaines formations n’affleurent que dans des zones localisées du bassin mais en général toutes les couches se rencontrent du Nord au Sud avec quelques variations de faciès et suivant des développements variables (Rakotondrainibe J H, 2016).

La zone d’étude est constituée par les formations du système Karro, du Jurassique supérieur, d’Eocène supérieur, de Bathonien (IJ) à facies mixte, du Crétacé moyen, du Crétacé supérieur, du Crétacé supra basaltique (C9-8) et du Quaternaire.

↪︎ Le système du Karroo

Il est constitué de formations continentales, allant du carbonifère supérieur à la fin du jurassique. Il comporte 3 groupes : la Sakoa (carbonifère supérieur) et la Sakamena (Permien) mais ces deux couches n’affleurent pas en surface. Le groupe d’Isalo est divisé en Isalo I, Isalo II et Isalo III mais les deux premiers sont présents dans cette zone avec .

L’Isalo I (trias) continental est constitué de grés blancs grossiers, mal cimentés, souvent conglomératiques avec stratification entrecroisées. Son épaisseur atteint plusieurs milliers de mètres.

L’Isalo II (Jurassique inférieur-Lias supérieur) est formé d’une alternance de grés plus ou moins grossiers à stratification entrecroisée, jaunâtre ou rougeâtres et d’argiles rouges, parfois bariolées. Il renferme d’importantes intercalations marines constituées de marnes, et calcaires. Son épaisseur va de plusieurs centaines de mètres (Rakotondrainibe J H, 2016).

↪︎ Jurassique supérieur

Il est constitué de calcaires marneux et marnes (Callovien), de marno-calcaire et marnes (Oxfordien), de calcaire (Argovien), et de calcaires, grés et marnes (Kimmeridgien) (Rakotondrainibe J H, 2016).

↪︎ Eocène supérieur

Il est représenté par de calcaires et de marnes à huitres (Rakotondrainibe J H, 2016).

↪︎ Bathonien (IJ) à facies mixte

Il est constitué de calcaire et grès à bois fossiles (Rakotondrainibe J H, 2016).

↪︎ Crétacé moyen. references

Il est représenté par de l’Albien qui est rares témoins gréseux à Argonauticeras, de Cénomanien qui est formé de marnes et grés argileux rouges et grès à Acanthoceras, de Turonien qui est constitué de grés jaunes, grès à Romaniceras (Rakotondrainibe J H, 2016).

↪︎ Crétacé supérieur

Il est représenté par de Coniacien qui est formé de grés et marnes à gypse, Barroisiceras, Inocerames, de Santonien qui est formé de grès entrecroisé (Rakotondrainibe J H, 2016).

↪︎ Crétacé supra basaltique (C9-8)

Il est constitué par calcaires à Lepidorbtoides, Pachydiscus, Alectryonia (Rakotondrainibe J H, 2016).

↪︎ Quaternaire

Il est constitué de carapace sableuse et des alluvions. La carapace sableuse est très grande répartition dans cette zone et les alluvions sont rencontrées le long du fleuve Onilahy (Rakotondrainibe J H, 2016).

INTRODUCTION |